Андрей Глебов - Англия в раннее средневековье

- Название:Англия в раннее средневековье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8071-0166-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Глебов - Англия в раннее средневековье краткое содержание

Для специалистов-историков, преподавателей вузов, аспирантов, студентов.

Англия в раннее средневековье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

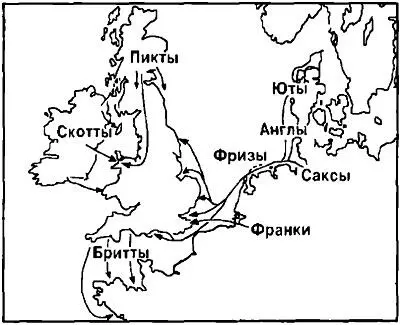

Самое раннее упоминание об англах как отдельном народе содержится в «Германии» Тацита, где они упомянуты среди семи племен, совершавших богослужение богине Нертус в неком островном святилище [77] Tacit. Germ. 40. // P. Cornelius Tacitus. Libri qui supersunt. Lipsiae, 1960. Bd. I. S. 264.

. Из этого отрывка следует, что англы были прибрежным народом, но неясно, речь идет о побережье Северного или Балтийского моря. Между тем в «Географии» Птолемея англы локализованы к западу от среднего течения Эльбы [78] Ptolem. Op. cit. II, 9,16.

. Сама же англская устная традиция, представленная в поэме «Странник», сохранила память о короле англов Оффе, установившем границу своего королевства по реке Эзер [79] Видсид // Древнеанглийская поэзия. M., 1982. С. 16–17.

. Все эти данные говорят в пользу того, что англы первоначально обитали в южной части Ютландского полуострова, а именно в том регионе, который Беда называет Ангулюс (Angulus) [80] Beda Venerabilis. Historia… 1,15.

и имя которого сохранилось в названии современной датской провинции Ангельн.

Согласно тому же Беде, северными соседями англов были юты [81] Ibid.

. Существуют косвенные свидетельства того, что перед миграцией в Британию они находились в тесном и довольно продолжительном контакте с рейнскими франками [82] Jensen J. The prehistory of Denmark. L., 1982. P. 39 ff.; Joliffe J. E. A. Prefeudal England: The Jutes. L., 1933.

.

Что касается саксов, то как отдельное племя Тацит их не упоминает, а Птолемей помещает на перешейке Кимврского полуострова [83] Ptolem. Op. cit. II, 16.

, на котором расположена современная германская земля Шлезвиг-Гольштейн. В I в. н. э. господствующее положение в этом районе Европейского континента занимал германский союз племен, известный как хавки, которых Птолемей локализует в междуречье Эльбы и Эмса; от него на запад вплоть до устья Рейна он располагает фризов [84] Ibid. II, 11.

. Видимо, к III столетию значение хавков падает, а саксы и фризы начинают распространяться на юг. К середине этого века, по всей видимости, они занимали всю территорию между Эльбой и Везером [85] Колесницкий H. Ф. Этнические общности и политические образования у германцев I–V вв. // Средние века. М., 1985. Вып. 48. С. 24–25.

и усилились настолько, что римлянам пришлось заняться укреплением своего флота в проливе Ла-Манш, чтобы пресечь саксонское пиратство в прибрежных водах. Одновременно была возведена система из одиннадцати больших крепостей, охвативших побережье от залива Уош до острова Уайт, получившая название «Саксонский берег» (Litus Saxonicum per Britannium) [86] См.: White D. A. Litus Saxonicum: The British Saxon shore in scholarship and history. N. Y., 1961.

. Ее возглавил специальный командующий — «комит Саксонского берега» (comes Iitoris Saxonici), который наряду с «дуксом бриттов» (dux Brittaniarum). отвечавшим за безопасность северных границ провинции, и «комитом Британии» (comitus Brittonum), командовавшим полевой армией, составлял верхушку военной администрации римлян [87] Kirby D. P. The making of early England… P. 13.

.

Практически на всей территории, первоначально занимаемой англосаксами и родственными им племенами, естественно-географические условия создавали серьезные препятствия для развития земледелия и скотоводства. По оценкам специалистов-климатологов, около 500 г. до н. э. Северное море, временно отступившее в период последнего оледенения, вновь хлынуло на сушу, сделав прибрежные районы практически непригодными к обитанию. В начале III столетия до н. э. происходил процесс постепенного отступления воды и эта территория вновь стала обитаемой, но только при наличии искусственных насыпных сооружений, предохранявших от наводнения. Эти искусственные сооружения получили в литературе название «терпенов» и служили единственной защитой местных жителей от моря вплоть до II тысячелетия н. э., когда началось строительство более совершенных ирригационных систем [88] Борисенков E. П. Климат и деятельность человека. М., 1982. С. 23 сл.; Синицын В. М. Введение в палеоклиматологию. Л., 1967. С. 231; Smith С. Т. An historical geography of Western Europe before 1800. L., 1967. P. 157 ff.

. Раскопки некоторых из них позволяют утверждать, что в начале V в. жившее здесь фризское население испытало сильное влияние англосаксонских элементов, которые фиксируются не только резким контрастом между образцами фризской и саксонской керамики, но и большим различием между типами построек двух этнических групп [89] Myres J. N. L. Anglo-Saxon pottery and the settlement of England. Oxford. 1967. P. 95.

. Судя по всему, на рубеже IV–V вв. нынешнее побережье Нидерландов пострадало от англосаксонского вторжения, подобного тому, которое испытает Британия на полстолетия позже.

Что касается социальной структуры и системы управления англосаксонским обществом в его «континентальном состоянии», то письменные источники об этом молчат. Обычно исследователи, занимающиеся ранними англосаксами, пытаются экстраполировать на период III–IV вв. сообщения Тацита, писавшего в конце I в. [90] Blair P. H. An introduction… P. 10–13; Jankuhn H. Op. cit. P. 18–20; Chadwick H. M. The heroic age. Cambridge, 1912. P. 38 ff.

Но, во-первых, сомнительно, чтобы за три столетия с этим обществом не произошло никаких изменений. Во-вторых, сами сообщения римского автора нуждаются в проверке, поскольку «Германия», как известно, писалась не столько в целях исследования жизни германцев, сколько в расчете на создание контраста между простотой и чистотой древнегерманского общественного устройства и развращенностью императорского Рима.

Пожалуй, единственным источником, который может пролить некоторый свет на характер общественного строя англосаксов III–IV вв., является героический эпос, особенно поэма «Беовульф», хотя сюжетно она посвящена вовсе не англосаксам, а их соседям — данам и гаутам. Представленное в поэме общество является обществом варварско-героическим, в котором преобладают родоплеменные отношения, хотя уже намечается и социальная, и имущественная дифференциация [91] Подробнее об этом см. гл. IV–V.

.

Следует обратить внимание и еще на один момент. Хотя многие специалисты и признают раздельное существование на континенте племен англов, саксов, ютов и фризов [92] Jankuhn Н. Op. cit.; Jensen J. Op. cit.; Whitelock D. The beginnings of English society. Harmondsworth, 1952. P. 11–28.

, совершенно очевидно, что их миграции, как составная часть Великого переселения народов, способствовали быстрой нивелировке этнических различий. С этой точки зрения свидетельство Беды Почтенного о том, что в завоевании Англии участвовали три наиболее могущественных племени германцев, следует отнести, по остроумному замечанию П. Блэйра, скорее к упорядоченности его изложения, нежели к реальностям IV–V столетий [93] Blair P. H. An introduction… P. 10–11.

. Лингвистические и археологические источники, а также данные топонимики [94] The archaeology of Anglo-Saxon England. Cambridge, 1976; Hodges R. The Anglo-Saxon achievement: Archaeology and the beginnings of English society. Ithaca; L., 1989; Jackson К. H. Language and history…; Myres J. N. L. Op. cit.

говорят о том, что еще на континентальной прародине между различными племенными объединениями англосаксов существовало значительное этническое единство, которое имело основанием сходство естественно-географических условий расселения, хозяйственных, социальных и, наверняка, ментальных структур. Поэтому, на наш взгляд, обозначение германских завоевателей позднеримской Британии термином «англосаксы» вполне правомерно, хотя в последнее время и подвергается сомнению некоторыми западными исследователями [95] Reynolds S. What do we mean by «Anglo-Saxon» and «Anglo-Saxons»? // J. of British studies. 1985. Vol. 24. № 4. P. 395–414.

.

Интервал:

Закладка: