Олег Соколов - Аустерлиц Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг

- Название:Аустерлиц Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Соколов - Аустерлиц Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг краткое содержание

Автор книги использует в своем исследовании обширнейший материал: французские и русские архивы; свидетельства участников событий как с той, так и с другой стороны; работы военных историков прошлого и современности, посвященные этой теме.

Результатом исследования автором явился совершенно новый взгляд на многие события военной и политической истории Европы Наполеоновской эпохи.

Надеемся, что книга будет интересна как широкому кругу читателей, так и специалистам в этой области.

Аустерлиц Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

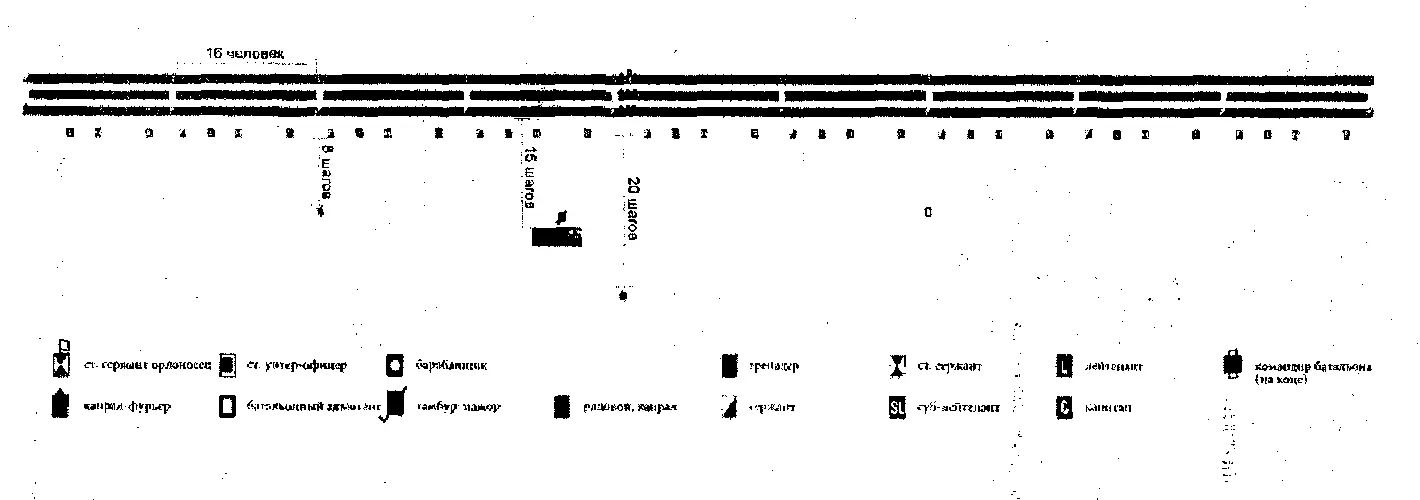

Рис. 1. Батальон в развернутой линии по регламенту 1791 г.

Впрочем, как только французские войска стали более обученными и закалились в боях, они сумели использовать все то логичное и продиктованное техническими императивами, что было в линейной тактике. Цепи стрелков и батальонные колонны, смело идущие в штыковые атаки, отныне соседствовали во французской армии с развернутыми линиями. Гибкая система ведения боя, сохранившая из линейной тактики все полезное, все то, что определялось техническими возможностями оружия, но отбросившая все рутинное, стала естественной для всей республиканской армии. В своих первых походах Бонапарт ничего не изменил в боевых формах, выработанных революционными войсками, он просто мастерски использовал их на полях сражений и добивался блестящих результатов, более того, тактика французских войск фактически не претерпела изменений и в период Консульства, и в первых походах Империи.

В русской армии подобную тактику, где линии соседствовали с колоннами и рассыпным строем, мастерски использовал Суворов. Великий полководец сумел развить подобную тактику, используя высокий моральный дух русской армии, базировавшийся на национальных и религиозных чувствах русского солдата. Важным составляющим фактором послужил также и мощный подъем, который вызывал в войсках ореол непобедимости Суворова. Однако со смертью этого знаменитого полководца вновь вернулись к господству старых приемов, и в войну 1805 г. русская армия вступила, используя в основном привычные для XVIII века тактические формы.

Устарелой тактики придерживались и австрийцы. Особенно ревностно соблюдались старые принципы в рядах прусской армии. Однако поражения коалиции в войнах 1805—1807 гг. приведут к коренным изменениям в тактических приемах русских, австрийских и прусских войск. Уже в войну 1809 г. австрийская армия вступит во многом обновленной, ее тактические приемы отныне станут повторять французские образцы. Реформы Шарнгорста и Гнейзенау полностью изменят и тактику пруссаков. Наконец, поражения 1805—1807 гг. приведут и к глобальным изменениям в русской армии. Можно сказать, что всего лишь через 3—4 года после войны 1805 г. вся Европа примет на вооружение тактику наполеоновских войск. Впрочем, нужно подчеркнуть, что даже в ходе войны 1805 г. тактические различия проявлялись не столько на уровне построения отдельных боевых единиц, а прежде всего в том, как использовались и взаимодействовали войска на поле сражения. Учитывая, что объем данной работы не позволяет рассмотреть особенности тактических приемов всех армий, принявших участие в войне III коалиции, мы остановимся лишь на тактике французской армии.

Основой для всех действий французской пехоты продолжал оставаться строевой устав 1791 г. Вполне понятно, что, разработанный на основе опыта сражений XVIII века, регламент предполагал в качестве основного построения пехоты развернутую трехшереножную линию батальона (см. рис. 1). В этой линии солдаты стояли очень тесно по фронту, в среднем на одного человека приходилось меньше одного шага*, и каждый должен был слегка касаться локтями соседей справа и слева. Достаточно близко друг от друга располагались и шеренги — на дистанции одного фута (расстояние измерялось от ранца солдата передней шеренги до груди солдата задней). Позади линии располагалась большая часть унтер-офицеров и офицеров, исключение составляли капитаны, которые должны были стоять на правом фланге своей роты, и часть сержантов, которые также находились в строю. Конкретное местоположение каждого из солдат, унтер-офицеров и офицеров хорошо видно на рисунке (см. рис. 2).

* Регламент не указывает точно, какое пространство отводится по фронту на человека, однако в одном из наставлений маршала Даву для своего корпуса указывается, что батальон, имеющий 213 человек по фронту, должен занимать 152 шага (или 100 м).

Важно отметить, что при построении в боевой порядок каждая рота получала название «взвод» (peloton)*, два рядом стоящих взвода назывались «дивизионом» (division). Это было связано с тем, что организационная единица и единица строевая не совпадали. По той или иной причине в ротах могло оказаться разное количество солдат, строевые же маневры требовали одинакового количества людей в подразделениях. Поэтому людей из рот, где их было с избытком, ставили в те роты, где их не хватало, в результате строевой взвод хотя и соответствовал приблизительно роте, но полной идентичности не было.

Регламент предполагал, что данное построение должно было быть основным, более того, фактически единственным используемым в бою. Именно поэтому построение батальона в развернутую линию называлось построением «en bataille», т.е. просто боевым. Вообще в регламенте все перестроения взвода, дивизиона или батальона, приводящее к тому, что данное подразделение оказывалось в развернутой сомкнутой линии, называлось перестроением в «боевой порядок».

Итак, трехшереножная сомкнутая линия батальона являлась, по мысли авторов регламента, основным и естественным построением. Модулем же ее, из которого, как из кубиков, выстраивалась как линия, так и все прочие построения, был взвод. В отличие от пехоты XVII века, которая для похода, боя или парада принимала построение, где совершенно по-разному, с различными дистанциями и интервалами размещались бойцы, батальон рассматриваемого периода был составлен из как бы не разрушаемых, не расчленяемых кирпичиков. Преобразование одного построения в другое осуществлялось за счет изменения положения взводов, которые делали захождения плечом вперед, перемещались вперед или назад, вправо или влево, сохраняя при этом внутри себя неизменным положение практически всех солдат и офицеров.

Например, основным строем для передвижения батальона по дороге или по полю была колонна повзводно. Строилась она следующим образом: командир батальона отдавал приказ:

1. Par peloton a droite - Повзводно направо

2. Marche - Марш

По второй команде каждый взвод заходил левым плечом вперед на 90°. В результате получалась последовательность построенных один за другим взводов (см. рис. 3).

Необходимость двигаться и маневрировать развернутой линией батальона, быстро «ломать его фронт»** и обратно строиться в линию привела и к появлению особой строевой стойки солдата, соответствующего шага и всей системы обучения, которые могут показаться сейчас весьма неудобными, но которые тем не менее являлись единственно возможными в тех условиях. Лучшим доказательством этого является то, что все войска Европы от Петербурга до Мадрида обучались примерно по сходным регламентам. Первое, чему должен был обучиться рекрут, — это правильно стоять в строю. Устав так описывал правильную стойку солдата (см. рис. 4): «Каблуки на одной линии, сближенные настолько, насколько позволяет телосложение, ступни разведены и составляют одна по отношению к другой угол чуть меньше прямого, колени держатся прямо, но не натянуты, тело прямо и чуть наклонено вперед, плечи разведены, руки держатся естественным образом, локти прижаты к телу, кисти рук слегка развернуты ладонями наружу так, чтобы мизинец лежал по шву штанов, голова прямо, подбородок чуть приближен к шее, но не слишком, глаза смотрят на землю примерно в пятнадцати шагах» 9.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: