Сезар Итье - Инки

- Название:Инки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сезар Итье - Инки краткое содержание

Инки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большинство из этих специалистов имели иной, нежели «барщинные» крестьяне, статус — они считались «слугами» {яна). Проживающий вне своей общины, яна не был обязан участвовать в общественных работах, но должен был постоянно работать на благо хозяина или Инки, который обеспечивал его материальные потребности. Положение этих «вечных» слуг было наследственным. Большинство кураков имели собственных яна. Нам известен случай одного касика, который отвечал за 8000 хозяйств одной из провинций лупаку и на которого работали 40 дворов яна. Инкские правители и аристократы держали в домах и имениях множество самых разных яна—поваров, носильщиков, счетоводов, ткачей, земледельцев, пастухов и т.д. Некоторые исполняли даже функции кураков, возможно, замещая местных вождей, смещенных

Инкой. В имперскую эпоху число яна, судя по всему, резко увеличилась, так как возросла потребность знати в товарах и услугах. Количественный рост этих работников, вероятно, является одним из наиболее примечательных изменений инкской эпохи. Этот переход к интенсивному и специализированному производству, должно быть, произошел в тех регионах, которые обладали самым мощным производственным потенциалом: в провинции Кахамарка и на территориях племен гиауша, уапка, вилъкас, в долинах Лимы и Кочабамбы.

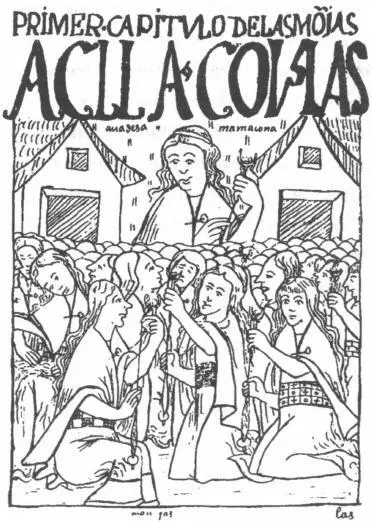

«Избранные женщины» (согласно ФелипеГуаману Поме, 1615 г.)

Но текстильные нужды государства превосходили в качестве и в разнообразии все то, что могли произвести крестьянские хозяйства и отдельные япа. Появляется новая категория специализированных работников — аклья, «избранные женщины». Их забирали из крестьянских семейств примерно в десятилетнем возрасте, после чего они всецело посвящали себя служению Инке или Солнцу в своего рода монастырях-фабриках, существовавших во всех инкских городах. «Избранные женщины» пряли, ткали одежду для воинов и богов — которым, через сжигание, текстиль преподносился в огромных количествах — и изготавливали маисовое пиво для празднеств, которыми государство благодарило трудящихся за совершенную ими работу. Некоторые из них в конце концов становились младшими женами касиков или других достойных особ.

Торговля

В Тауаптипсуйу земля, вода, пастбища и работа не могли быть проданы или куплены. Торговли предметами роскоши не существовало, так как государство держало монополию на их производство и распределение. Несмотря на стремление горных касиков взять, через колонизацию, под контроль зоны производства не смежные с их территориями, внутренний обмен товарами первой необходимости (шерсть, мясо, стручковый перец, кока), похоже, был развит повсеместно. Однако этот независимый от систем перераспределения, контролируемых представителями знати, товарообмен, судя по всему, был недостаточно интенсивным для того, чтобы появились (за некоторыми исключениями) коммерсанты, как в прибрежной долине Чинча, торговцы которой водили караваны в Куско и на верхнее плато, чтобы поменять там вяленую рыбу и бутылочную тыкву на медь. Отправлялись они также и в провинции Кито и на побережье современного Эквадора, откуда возвращались с раковинами моллюсков, золотом и изумрудами, которые продавали касикам долин южного побережья Перу.

В Северных Андах, где не существовало обществ «экологических архипелагов», корпорации торговцев, коих колониальные источники называют «mindalaes», занимались торговлей с отдаленными регионами, образуя отдельную социальную категорию, отличную как от простых людей, так и от аристократии, и выплачивавшую касикам дань излишками товаров. «Mindalaes» отвозили на побережье добытую в высокогорьях соль и промышленные товары, обменивая их на раковины моллюсков (мулью) и вяленую рыбу. Наведывались они и в восточные тропические зоны, где обменивали товары с гор на золото, стручковый перец и коку. По всему побережью шла интенсивная морская торговля. В 1526 году, во время второго рейда к северным границам 7ауантипсуйу, экспедиция Франсиско Писарро наткнулась на парусное судно, грузовместимость которого составляла примерно пятнадцать тонн. Согласно другому испанскому описанию одного из таких кораблей, последний был достаточно большим для того, чтобы вместить пятьдесят человек и трех лошадей. Эти суда, однако, курсировали лишь вдоль побережья Северных Анд и Центральной Америки, — к югу от Тумбеса навигацию вдоль побережья Перу делало невозможным течение Гумбольдта. Как правило, именно морским путем и благодаря личной инициативе торговцев в империю, через порт Тумбеса, попадал очень ценный товар — раковины обитавших в теплых тропических водах моллюсков, которые преподносились затем богам в виде порошка или небольших кусочков, дабы предотвратить засуху. Также из мулью, ценившихся превыше золота, изготавливали украшения и предметы погребального обихода.

В Тауантинсуйу не существовало единой валюты, но были в ходу наполовину универсальные средства обмена, со специфическими областями использования: зерна какао, листья коки, раковины (целые, разрезанные и даже расколотые на части) и бронзовые (точнее — из мышьяковой меди) пластины. Лишь последние имели «международное» хождение, потому что производились вплоть до восточной Мексики. Их ценность заключалась в том, что их можно было переплавить для изготовления сельскохозяйственных орудий.

Единицы измерения

Как и в других частях света, исходной точкой измерения для жителей Анд является человеческое тело. Единицами длины были «палец» (рукана), от кончика большого пальца до кончика пальца указательного (от 12 до 14 см); «ладонь», капа (примерно 20 см); «локоть», кучуч, от локтя до конца руки (примерно 45 см); «рука», рикра (среднее расстояние между большими пальцами расставленных в стороны рук, примерно 1,60 м). «Рука» служила для измерения земли и применялась в строительстве. Размеры нескольких зданий и террас в регионе Куско и в административных центрах Уануко и Атун-Шауша действительно основаны на числах, кратных 1,60 м. Длинные расстояния измерялись в «шагах» (татки) и в «мерах» (тупу). Тупу, вероятно, соответствовала расстоянию в 6,2—9,5 км. Выдвинута гипотеза, согласно которой расстояние, соответствующее одной тупу, варьировалось в зависимости от рельефа местности и временного фактора: тупу могла быть расстоянием, которое можно преодолеть пешком за определенный промежуток времени.

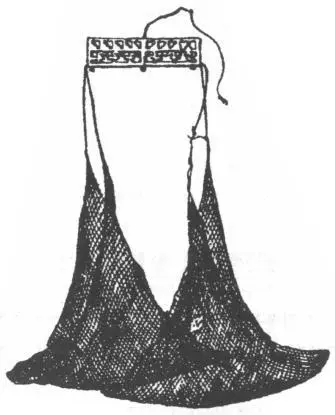

Весы на ниточках

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: