Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В период наибольшего могущества массагетское племенное объединение столкнулось с ахеменидской Персией. Эти события 530 г. до н. э. подробно описывает Геродот. Желая присоединить к своей державе земли за Лраксом (о смешении Геродотом р. Аракс на Кавказе с Амударьей см.: 10, с. 66; 12, с. 36–41), населенные массагетами и названные Геродотом «безграничной необозримой равниной», царь Персии Кир посватался к царице массагетов Томирис. Томирис поняла истинные цели сватовства и отказала Киру. Тогда Кир пошел войной на массагетов. Через Аракс были наведены понтонные мосты, и армия Кира переправилась в страну массагетов. Заманив хитростью часть массагетов в засаду, персы перебили их и захватили к плен сына Томирис Спаргаписа. В плену Спаргапис покончил с собой.

Вскоре состоялось решительное сражение. Геродот дал ему такую оценку: «Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между варварами» (4, с. 78–79). Массагеты победили, почти все персидское войско пало, погиб и царь Кир, правивший Персией 29 лет. Средневековый историк Павел Оросий указывает даже количество убитых персов, конечно, преувеличенное — 200 тысяч, причем «в живых не остался ни один, кто мог бы быть вестником столь великого поражения» (13, с. 269).

Начало распада среднеазиатского массагетского племенного объединения относится к концу V в. до н. э., что, по В. И. Пьянкову, было связано с новым массовым передвижением степных кочевников (10, с. 69). Непосредственными преемниками массагетов явились дахи, в IV в. до н. э. вытеснившие массагетов из занимаемых ими областей и также бывшие ираноязычными. Результатом этих перемещений было появление массагетских групп, форсировавших Волгу, на Северо-Восточном Кавказе в первых веках н. э. (10, с. 69). Во всяком случае источниками массагеты зафиксированы в это время в Приморском Дагестане и Северном Азербайджане. Одним из первых их упоминает армянский писатель конца IV в. Фавст Бузанд, называющий массагетов мазкутами. Кавказские массагеты-мазкуты обитали севернее и южнее устья Самура на территории Чор с центром в Дербенте (14, с. 192). Отсюда они в союзе с местными горными племенами, преимущественно дагестанскими, совершили в 30-х годах IV в. вторжение в Армению. Во главе этого похода стоял царь мазкутов Санесан (или Санатрук), поддерживаемый царем Персии Шапуром II (309–379 гг.)

Другой армянский историк Агафангел, писавший в V в., сообщает об области «Масаха-гуннов». Так сказано в греческом переводе труда Агафангела «История Армении». В армянском же оригинале вместо «Масаха-гунны» стоит «Мазкуты» (14, с. 193). Следует думать, что в области «Масаха» нужно видеть уже упоминавшуюся область мазкутов близ границы Дагестана и Азербайджана. Данная локализация области мазкутов-массагетов, между прочим, подтверждается еще одним источником IV–V вв. — Анонимом Равеннским, упоминающим patria Albania и patria Massageton рядом (15, с. 57).

Мазкуты играли активную роль в политических событиях Северо-Восточного Кавказа и Закавказья, особенно Албании (совр. Азербайджан) и Армении, в IV–V вв. Археологически они представлены катакомбным могильником IV–V вв. на возвышенности Паласа-сырт южнее Дербента и в 2 км западнее с. Рубас (16, с. 154–156; 17, с. 268–269). Погребальный обряд и инвентарь этого могильника не местный, но очень близкий аланской культуре Северного Кавказа, что указывает на тесное родство мазкутов и алан. Эти археологические факты находят прямое подтверждение в письменных источниках: в IV в. римский писатель Аммиан Марцеллин, описывая поход знаменитого полководца Гнея Помпея в Закавказье, сообщает, что Помпей достиг албанов и массагетов, которых называют аланами (18, с. 291). На Северном Кавказе Помпей не был, и речь здесь может идти только о мазкутах — массагетах, живших в Южном Дагестане — Северном Азербайджане. Свидетельство Аммиана одновременно дает указание и на время появления массагетов на Кавказе — не позже I в. н. э.

Следы мазкутов в Южном Дагестане сохранялись еще в X в. Арабские писатели в это время отмечают в восточной части Кавказа 11 «царей гор», среди которых значится и Маскат, явно соответствующий стране мазкутов (19, с. 227; 20, с. 110). Наиболее поздние упоминания мазкуто-массагетов в восточной части Кавказа относятся к XI–XIII вв. (15, с. 54–55; 20, с. 137).

К сожалению, источники ничего не говорят о проникновении среднеазиатских массагетов в центральные районы Северного Кавказа, что исторически вполне вероятно. Инфильтрация массагетов в эти районы могла происходить одновременно с их продвижением на Восточный Кавказ — с первых веков н. э. Кажется, указанием на это может служить племенное название «Масака», упоминаемое Плинием (у Агафангела «Масаха», см. выше) в его перечне народов, обитающих от Меотиды до Керавнских гор (21, с. 295, прим. 4). Заметим, что этноним «масака» тождествен названию города Массака, который был центром области Ассакена в Средней Азии и через который прошел на пути из Средней Азии в Индию Александр Македонский (22, с. 130). Тождество этих названий еще раз указывает на среднеазиатские истоки. Если в масаках Плиния видеть массагетов, факт их расселения и в других районах Северного Кавказа получает письменное подтверждение.

Среднеазиатские массагеты, на рубеже н. э. расселившиеся на Северном Кавказе, сыграли важную роль в формировании и этнической истории алан. Есть основания говорить о том, что аланское племенное объединение Кавказа сложилось на основе двух ираноязычных групп — сармато-аорсов Поволжья — Южного Приуралья и массагетов Средней Азии. Несомненно, не без оснований Аммиан Марцеллин и Дион Кассий ставили знак равенства между массагетами и аланами (18, с. 291, 303; 22, с. 277, прим. 1).

Однако роль среднеазиатских племен в этнической истории алан массагетами не ограничивается. Здесь мы должны кратко коснуться еще одного ираноязычного племени — асианов или асиев.

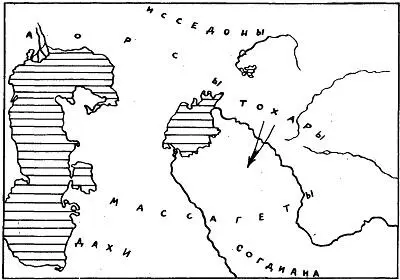

Этноним асии стал широко известным в Средней Азии в античное время. Описывая «скифские» племена Средней Азии, Страбон отмечает, что у каждого из них «есть свое особое имя. Все они в общей массе кочевники. Из этих кочевников в особенности получили известность те, которые отняли у греков Бактриану, именно асии, пасианы, тохары и сакаравлы…» (3, с. 483). Далее Страбон упоминает также апасиаков. Пасиаки и апасиаки — видимо, одно и то же, что, по С. П. Толстову, означает «водные саки» (23, с. 99, 104). Вопроса о тохарах мы коснемся ниже. Что представляли собой асии?

Древнее иранское племя асиев входило в состав массагетского союза племен (24, с. 80–81; 25, с. 244, 245). Многие ученые считают также, что асии-асы идентичны усуням китайских источников (25, с. 245, прим. 2), а по мнению А. Н. Бернштама (которое не всеми разделяется), асии — это древние исседоны, восточная ветвь массагетов (26, с. 43–45). История асиев нам почти не известна, древние писатели о них лишь весьма скупо упоминают, что после Страбона мы обнаруживаем у Птолемея, Стефана Византийского, Помпония Мелы, Юлия Солина, сообщающих различные вариации этого этнонима. Во всех этих вариациях корень этнонима один: асы (27, с. 78). Тюркское «ас», «асы», по разъяснению Э. В. Севортяна (28, с. 115–119); не имеет этнонимического содержания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: