Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это дает некоторые основания для отождествления мингечаурского катакомбного могильника с осевшими здесь в конце I в. аланами. Однако следует подчеркнуть, что в интересующем нас могильнике мы не имеем чисто сармато-аланского погребального обряда и инвентаря уже на раннем этапе его существования. В катакомбах Мингечаура можно видеть картину культурного синкретизма, когда в не свойственных местной этнической среде камерах и срубах совершались захоронения в скорченном положении, что, напротив, столь обычно для предшествовавшей азербайджанской культуры кувшинных погребений. Чем объясняется этот культурно-этнографический синкретизм, если в мингечаурском могильнике мы имеем дело с аланами, только что откочевавшими е Северного Кавказа? И. Алиев и Г. Асланов не дают ответа на этот вопрос, и мы можем учесть их интерпретацию мингечаурских катакомб как допустимую, но пока еще не доказанную гипотезу.

Осевшие в Камбисене аланы, скорее всего, вторглись в Азербайджан через Иберию. Но мы имеем материалы о продвижении алан и на другом, северо-восточном фланге Албании — вспомним о царстве массагетов-маскутов в Южном Дагестане — Северном Азербайджане, управляемом династами аршакидского происхождения и ликвидированном в начале VI в. сасанидским Ираном. На юге это царство достигало р. Куры, а центр его (по С. Т. Еремину) находился близ города Ширван (96, с. 47–58). С этого плацдарма планы могли легко осуществлять набеги на Мидию — Атропатену, входившую тогда в состав Парфии.

Имеются пока отрывочные факты, определенным образом подтверждающие сказанное. После набега 72 г. Парфия поставила перед римским императором Веспасианом вопрос о защите от алан (70, с. 348). Эта дипломатическая акция Парфии была весьма своевременна, ибо в своем вторжении 72 г. сармато-аланы достигли Северо-Западного Ирана.

В 1960 г. японская археологическая экспедиция под руководством профессора Намио Эгамы открыла катакомбный могильник первых веков и. э. в горной долине Дайламан (у юго-западного побережья Каспийского моря). Катакомбные захоронения для Ирана этой эпохи не характерны; погребенные относились к долихокранному средиземноморскому антропологическому типу и отличались от предшествующего населения эпохи раннего железа, а в погребальном инвентаре присутствуют сарматские металлические зеркала. Об этнической принадлежности дайламанских могильников японские археологи выводов не сделали, но мы имеем некоторые основания присоединиться к заключению советских ученых о том, что они оставлены сармато-аланами, проникшими в Северо-Западный Иран в результате одного из набегов I в. (91, с. 206; 97, с. 79–80;98, с. 133–139). Здесь будет кстати указать и на то, что именно на этом пути — в Ленкорани — зафиксирована река Аланиачай (99, с. 11), а в Мукринском Курдистане и сейчас существует племя и округ «алан» (100, с. 136, прим. 62). Конечно, эти факты не обязательно возводить к походу алан 72 г. и вообще связывать с их возможным продвижением в Северо-Западный Иран. Но их и нельзя не учитывать в контексте событий первых веков н. э. Что касается катакомбного могильника Дайламан, я, вопреки М. П. Абрамовой, не согласной с сармато-аланской его атрибуцией, склонен присоединиться к И. Г. Алиеву и Ю. А. Заднепровскому и признать его сармато-аланским (44, с. 79–80). Аланская инвазия в Северо-Западный Иран исходным плацдармом скорее всего имела царство маскутов в Дагестане — Северном Азербайджане.

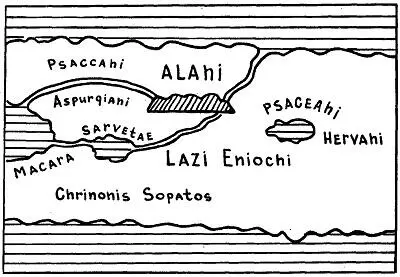

Как видим, в догуннский период сармато-аланы достаточно хорошо фиксируются на всем Центральном Кавказе, начиная от Пятигорья, и на Северо-Восточном Кавказе до р. Куры. Не следует воспринимать их расселение как сплошной массив на всей указанной территории, скорее это были более или менее многочисленные и слабо между собой связанные, разные по происхождению группы древних иранцев, переживавших процесс оседания на землю, перехода к земледельческому хозяйству и усиливавшихся контактов с аборигенным кавказским населением. Постоянный приток древнеиранских элементов с севера, из огромных степных резервуаров, спонтанно усиливал позиции иранцев, и римский географ IV в. Касторий на своей известной «Tabula Peitingeriana» имел все основания поместить алан к северу от Кавказского хребта (101, с. 631–634). Более того, уже во II в. Птолемей впервые упоминает горы Алан (102, с. 230), что в V в. подтверждает Стефан Византийский (103, с. 253). Последний прямо указывает: «Алан-гора Сарматии», а поскольку вслед за этим идет упоминание Албании («страна около восточных Иверов»), мы вправе считать, что речь идет о Сарматии Азиатской, где и находился Кавказский хребет. Вряд ли это Донецкий кряж, как это казалось Ю. А. Кулаковскому (104).

Выше уже говорилось о связях алан-танаитов с позднеантичными городами Северного Причерноморья и, в первую очередь, — с Боспором. Скрещение традиций боспорского ювелирного производства с применением цветных вставок и восточно-среднеазиатских художественных влияний заложило основы формирования так называемого «полихромного сарматского стиля». Подробнее на нем мы остановимся ниже. Сейчас же укажем, что следствием этих связей стало значительное количество изделий римского производства, осевших в сармато-аланских могильниках Нижнего Подонья и Северного Кавказа. О римских импортах Подонья, по Б. А. Раеву, уже говорилось; они обобщены в его новой монографии (105). Сводка римского материала первых веков н. э., включая территорию Северного Кавказа, опубликована В. В. Кропоткиным. В ней, в частности, помещены бронзовые римские сосуд и ручка от сосуда из Кобани (106, рис. 57, 3; 60, 6). Есть и более новые находки римских импортов в Предкавказье. Все это побуждает думать, что сармато-аланские сношения с Римской империей в I–IV вв. пыли более широкими, чем мы считали до сих пор. В этой связи нужно кратко погнуться очень интересного погребения, открытого археологами Кабардино-Балкарии в кургане 13 у с. Кишпек.

Под насыпью обнаружена большая (4,80х3,55 м) прямоугольная яма ориентированная по линии север — юг, разделенная на две камеры в северной камере находился погребенный, в южной — сопровождающие его вещи (Стены ямы были обложены тесаными бревнами, южная камера ими же перекрыта. Богат и многообразен погребальный инвентарь, в котором местные формы керамики и кувшин из Абхазии сочетаются с предметами италийского и провинциально-римского происхождения: железный канделябр на трех ножках, бронзовые или медные котелки, античный бронзовый ключ-герма крупные золоченые бляхи с сердоликовыми и синими стеклянными вставшими от конской узды, железный шлем из пластин, украшенный четырьмя сердоликовыми вставками в специальные гнезда (107, с 13–20 рис II–VIII). Автор раскопок Р. Ж. Бетрозов датировал комплекс из Кишпека последней четвертью IV — первой Половиной V в. (107, с. 25), т. е временем гуннского нашествия, тогда как в действительности он должен быть отнесен к концу III в. (по А. К. Амброзу, 108, с. 27) или началу IV в. (по В. А. Кузнецову 109, с. 5). Позднеримское происхождение гарнитура инкрустированных блях и уникального офицерского шлема, имеющего почти полную аналогию начала IV в. из Эшкютер в Будапеште (110, с. 247, рис 80; Т. Надь этот шлем помещает между 20–70 гг. IV в., 111, с. 208) не вызывает сомнений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: