Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Археологические памятники этого варианта стали широко известны в 1900 г., когда учитель Верхне-Салтовской (близ г. Харькова) школы В. А. Бабенко начал раскопки катакомб на правом берегу Северского Донца, близ большого селища, увенчанного белокаменной крепостью. Катакомбы оказались наполненными богатым набором вещей и сразу привлекли внимание ученых. Арабские диргемы VIII–IX вв. дали возможность аргументированно установить время функционирования могильника. Возник вопрос — кому могла принадлежать эта культура?

Мнения разошлись: Д. Я. Самоквасов (79, с. 234), Д. И. Багалей (80, с. 66), В. А. Бабенко (81, с. 230–231) посчитали, что столь высокая культура могла принадлежать только господствовавшим в ту эпоху хазарам. С этими выводами не согласились А. А. Спицын и Ю. В. Готье: как погребальный обряд, так и материальная культура верхне-салтовских катакомб имели ближайшие аналогии в уже известных в то время аланских катакомбных могильниках Северного Кавказа, в связи с чем Спицын и Готье связали Верхнее Салтово с аланами (82, с. 67–79; 83, с. 65–80). В настоящее время эта точка зрения в науке преобладает, а автор этих строк ее разделяет.

Каким образом довольно значительная группа аланского населения оказалась в верховьях Дона и Северского Донца? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно. Н. Я. Мерперт попытался доказать, что салтово-маяцкая культура является результатом длительного развития местной сармато-аланской культуры, результатом медленной эволюции (84, с. 14–30). Наличие сармато-аланского населения в интересующем нас районе дохазарского времени не исключено, и оно могло сыграть свою роль в сложении культуры Верхнего Салтова, но не это кажется главным. Главное — ближайшее сходство Верхнего Салтова и других катакомбных могильников салтово-маяцкой культуры (напр. Дмитриевский могильник, раскопки С. А. Плетневой, 85) с синхронными катакомбными могильниками Северного Кавказа. Сходство бьет в глаза и не может игнорироваться.

По убедительному мнению Ю. В. Готье, И. И. Ляпушкина, С. А. Плетневой, В. К. Михеева, эти факты указывают на переселение в VIII в. части алан Северного Кавказа в верховьях Дона — Донца. В частности, С. А. Плетнева пишет: «Катакомбные могильники в Подонье принадлежали выходцам из северокавказских областей — аланам, вынужденным покинуть насиженные предгорья на рубеже VII–VIII вв. особенно много племенных групп ушло из центральных областей Северного Кавказа (из района современного Пятигорска) и с побережья Каспийского моря»! Не вдаваясь в сравнительный анализ археологических материалов Верхнего Салтова и Северного Кавказа, что может стать предметом специального исследования, обратим внимание на указание Ю. Клапрота о переселении алан-ясов на Дон с Кавказа (86, с. 330); при этом Ю. Клапрот ссылается на предания и грузинскую хронику, но не указывает источники. Поэтому проверить их мы не можем. Но забытые сведения Ю. Клапрота для нашей темы чрезвычайно интересны, тем более, что они не зависят от археологического материала — во времена Клапрота ни салтово-маяцкая культура вообще, ни Верхнее Салтово в частности не были известны. Сведения Ю. Клапрота подтверждают приведенную версию о переселении части алан с Кавказа на Дон. Из какой части Северного Кавказа и почему эти аланы выселились на Дон и Донец? О предположениях С. А. Плетневой только что было сказано; мною высказано предположение о том, что исходным районом аланского переселения на север был район г. Кисловодска, где аланы могли быть вытеснены болгарами (87, с. 76). Однако вопрос нельзя считать решенным окончательно, так как в катакомбах салтово-маяцкой Культуры есть некоторые вещи, типичные для Северо-Восточного Кавказа (75, с. 163; рис. 44, 65–66). Для Северо-Восточного и Центрального Кавказа характерны жилища типа небольшой квадратной полуземлянки (в частности, Зилгинское городище и линия городищ по правому берегу Терека). Такого типа жилища были распространены и в лесостепном (аланском) варианте салтово-маяцкой культуры. Г. Е. Афанасьев считает, что они «уходят корнями в домостроительную традицию северокавказской аланской историко-культурной общности» (76, с. 75).

Причиной миграции на север С. А. Плетнева считает арабские нашествия первой половины VIII в., в результате чего аланское население из «средней части Северного Предкавказья» ушло (75, с. 184). Действительно, походы арабов через Дарьял в 723–724, 725, 728–729, 735 и 737 гг. обрушивали удар за ударом на тех алан, которые жили как на территории современной Северной Осетии, так и на территории Чечено-Ингушетии (особенно поход Мервана в 737 г.). Казалось бы, эти грозные события прежде всего должны были коснуться алан, находившихся на трассе Дарьяльского прохода и при выходе Терека на равнину — в окрестностях нынешнего г. Владикавказа. Однако в археологических памятниках этих мест мы картины катастрофы и ухода населения пока не наблюдаем — об этом свидетельствуют аланские катакомбные могильники Чми, Балта, Гоуст, Тарское, Камбилеевский и на южной окраине г. Владикавказа (87, с. 19–24; 88), дающие непрерывные материалы VIII–IX вв. Видимо, говорить о массовой миграции алан с этой территории преждевременно, вопрос требует дополнительного изучения, а придарьяльские аланы во времена арабских вторжений легко могли находить надежное убежище в близлежащих горах, а затем возвращаться на свои старые места.

Во всяком случае салтовские аланы были многочисленны (по расчетам Д. Т. Березовца, на Салтовском могильнике размещалось до 30 тыс. катакомб; 75, с. 88) и отлично вооружены: их конница и пешее ополчение должны были представлять грозную силу. Включение их в систему Хазарского каганата и подчинение хазарам признано (82, с. 72–73; 6, с. 357) и вряд ли может оспариваться. Поэтому мы можем полагать, что в структуре хазарской армии салтовским аланам принадлежало не последнее место и, в частности, в набеге 764 г. на Закавказье они во главе с Астарханом («тарханом асов») могли принимать самое активное участие.

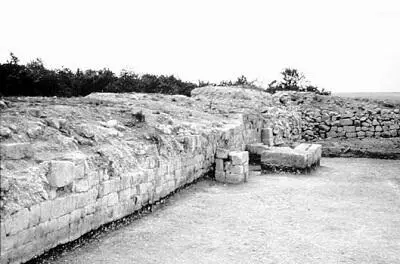

Почти одновременно с передвижением салтовских алан с юга на север произошло встречное перемещение значительной массы тюркоязычного болгарского населения с севера на юг, в бассейн Верхней Кубани. Кратко об этом уже говорилось. Наряду с керамикой салтово-маяцкого типа и впервые открытыми В. Б. Ковалевской следами кочевнических юрт в долине р. Эшкакон (89, с. 126) (городище «Указатель»), важным аргументом в пользу сказанного являются древнетюркские рунические надписи, открытые на Хумаринском городище (в 11 км к северу от г. Карачаевска) и опубликованные нами и А. М. Щербаком (90, с. 298–305). Тюркский язык надписей и их датировка VIII–X вв. особых сомнений не вызывают; аланы, как известно, в верховьях Кубани пользовались греческим письмом, о чем имеются указания более поздних письменных источников и свидетельствуют памятники эпиграфики (Зеленчукская надпись XI в.). Поэтому хумаринские руны не могут быть аланскими. Чьи же они?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: