Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

29 июня 1885 г. Сумской посад посетили великий князь Владимир Александрович и великая княгиня Мария Павловна. Летописец их путешествия К. К. Случевский подробно описывал все встречи и увиденное ими по пути. Так уж вышло, что это последнее свидетельство очевидца о сумских древностях, стоявших «в глубокой неприкосновенности», которая подразумевала, в частности, сохранность остатков острога. Остановившись подробно на рассказе о древних храмах каменный собор Успения Богоматери (1668 г.) и деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (1767 г.), автор перешел к описанию укреплений: «Высоко поднимаются на холмах оба названные храма, стоящие бок-о-бок подле самого моста через Суму. Тут же, также высоко, взгромоздилось в стенах своих, имеющих еще бойницы, подворье Соловецкого монастыря, вход к которому идет от реки… Основания острога намечены и по сегодня: стена его имела около одной версты длины, три сажени вышины и в нем было шесть башен» [145] Случевский К. К. По северу России: Путешествие их императорских высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годах. СПб., 1886. Т. II. С. 163–164.

.

В конце 1880-х гг. академик архитектуры В. В. Суслов, путешествовавший по Северу России, посетил Сумской посад и, судя по путевым запискам, увидел гораздо меньше остатков древнего острога. К этому времени сохранилось две башни, одна из них была перестроена в колокольню, о другой, не подвергшейся перестройке, ничего не сообщается. На одной из них автору были «заметны следы прикасавшейся к ней когда-то высокой стены в два сруба, поверх которой, видимо, шла крытая галерея к другим башням, ныне не сохранившимся (между прочим, от одной из них уцелело четырехугольное основание)» [146] Суслов В. В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. СПб., 1888. С. 48.

.

В июле 1931 г. экспедиция П. Д. Барановского обследовала остатки Сумского острога, которые соответствовали описанию В. В. Суслова. Участниками экспедиции была выполнена топографическая съемка участка местности, где располагался острог, выявлены рвы, остатки валов, места расположения утраченных башен. Не подвергшаяся перестройке Моховая башня была разобрана и перевезена в музей «Коломенское». Бревна от нее пролежали в музейном хранилище несколько десятилетий, пока в конце XX в. не началось их исследование, что позволило воссоздать башню в первоначальном виде, и сегодня желающие могут ее увидеть в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Имеющаяся информация позволяет с достаточной достоверностью реконструировать внешний облик укреплений Сумского острога различных периодов его истории.

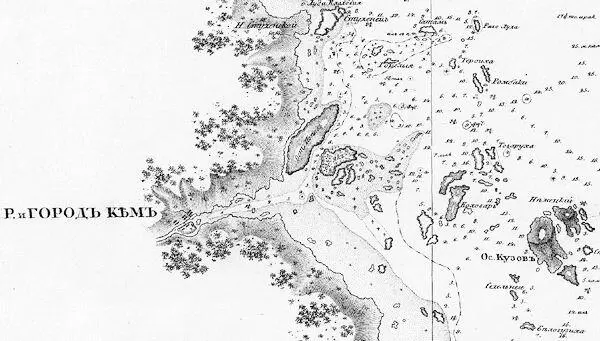

Кемь — большое старинное поселение при впадении одноименной реки в небольшую узкую губу на западном берегу Белого моря [147] Не путать с одноименным поселением на одноименной реке, впадающей в Енисей, где также был возведен Кемский острог.

. Длина залива — около 5 км, ширина — от 1 до 2 км. Посад находился на северном берегу реки и на одном острове, охваченном речными рукавами шириной около 120–130 м каждый. На 15 верст выше по течению реки протянулись пороги. «Летом пороги и каменистое устье очень мелководны» [148] Суслов В. В. Указ. соч. С. 291.

. Кемь, как и Сума, была подарена Соловецкому монастырю Марфой Борецкой. Кемская волость неоднократно подвергалось нападениям каянских немцев, что приводило к регулярному ее разорению — так случилось в 1580, 1590 и 1592 гг.

После того, как в конце сентября 1592 г. у стен Сумского острога было разбито шведское войско [149] Там же. С. 91–92.

, было принято решение об устройстве острога в Кеми [150] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 306 об.

. Место для его устройства было определено на Лепе-острове р. Кеми. Острог должен был быть по размерам аналогичен Сумскому. Возвратимся еще раз к описанию избранного для строительства места, что поможет понять, почему же он ни разу не подвергся нападению. «А тот де острог стоит против Быкова наволока, а от Лепа острова до Быкова наволока ширина порогу сто тритцат сажень, а з другую сторону до Никонова наволока ширина порогу сто пятдесят сажень, а на третью сторону от Лепа острова до Церковного острова ширина порогу двести сажень… А место крепко и угодное. Около того острова подошли быстрые пороги, а приезду к тому острову сухова нет, разве спустя пороги тихою водою снизу Кеми реки к тому острову один приезд водяной». Для строительства крепости все было готово, однако государь повелел летом 1593 г. острог не ставить, а дожидаться его указа [151] Там же. Л. 285 об. — 286.

. Судя по всему, учитывая небольшие размеры острова, острог возвели за следующее лето. Чертежей, рисунков или описаний первого острога в Кеми исследователями не выявлено.

Островное расположение деревянной крепости, окруженной бурными непреодолимыми порогами, было столь удобно, что вероятность нападения противника снижалась до минимума. На укрепления возлагалась обязанность демонстрации силы и предоставления убежища для населения в случае вражеского нападения на посад, то есть острог должен был предоставить возможность безопасно переждать разорительный набег. Эти функции острог успешно выполнял.

Весной 1657 г. настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Илия сообщил в столицу об отсутствии укреплений на Кемском направлении — «острог сгнил и обвалился весь» [152] Там же. Ч. 3. С. 150–151.

. Летом 1657 г. на острове Лепе вновь был поставлен новый острог «рубленой о дву стенах» [153] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 301 об.

, «в два этажа», вооружение которого было доставлено из монастыря [154] Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание… Ч. 1. С. 141.

. В «Летописце» также кратко сообщено о постройке нового острога (фактически — полноценной рубленной крепости), который «вооружен артиллерийскими орудиями» [155] Его же. Летописец Соловецкий… С. 69.

. Конкретные данные об этом дошли до нас в виде копии с приговора о посылке в новопостроенный Кемский городок оружия и боеприпасов, датированного 25 июня 7165 (1657) г. «В Кемской новой острог из Соловецкого монастыря послать наряду четыре пушечки — две дробовые да две скорострелные, да дватцат пищалей, да пороху три пуда, да свинья свинцу» [156] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 301 об.

.

Кемь на карте первой половины XIX в. М. Ф. Рейнеке. Атлас Белого моря. 1833 г.

Хотя Кемский городок и упоминается архиепископом Афанасием в «Описании трех путей», однако сколь-либо подробного описания он все же не удостоился [157] Афанасий, архиеп. Описание трех путей… С. 333.

.

Интервал:

Закладка: