Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1744 г. в крепости имелось 12 пушек, 14 затинных пищалей и 63 мушкета, ядра, порох и свинец, а также бердыши и копья [158] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 315.

. Видимо из подобных документов в начале XIX в. М. Ф. Рейнеке записал о 12 железных пушках и многих пищалях, стоявших на вооружении острога, которого уже не существовало [159] Рейнеке М. Ф. Указ. соч. С. 430.

.

В 1749 г. при вскрытии р. Кеми льдом сломало девяностолетний острог, который к этому времени был уже чрезвычайно ветхим. Подобное наводнение повторилось в 1763 г. [160] Там же.

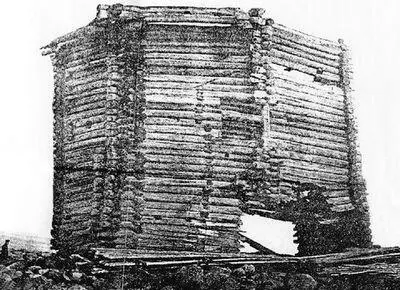

Укрепления больше уже не возобновлялись, но благодаря особенностям конструкции одна из башен простояла еще более века. Вот как в конце XIX в. увидел и описал руины башни В. В. Суслов: «На самом мысе поднималась уже покосившаяся громадная деревянная башня стариннаго острога. Быстрое течение двух рек, омывающих это место, давно разрушило старинное Кемское укрепление, и теперь только широкая восьмиугольная башня, очутившаяся на островке, доживает свои последние годы. Сзади на склоне горы виднелось старинное, ныне заколоченное, здание бывшаго подворья Соловецкого монастыря. За ним как-то особенно величаво рисовались в воздух высокия, почерневшия от времени шатровыя крыши собора» [161] Суслов В. В. Указ. соч. С. 50.

.

Башня Кемского острога. Конец XIX в. Фотография В. В. Суслова.

Вернемся к описанию башни: «Остов башни с внешней стороны бывшаго древняго острога сделан из двойнаго сруба. Со втораго этажа ея шли переходы в другия башни, теперь уже не существующия. С внутренней стороны укрепления в башне сохранились широкия ворота. А в наружных стенах ея — различные отверстия для пищалей, ружей и т. п. Наверху башни уцелели два горизонтальных бревна, выходящия из-за сруба на пропускных балках. Это собственно род машикуль, с которых бросали камни и выливали кипяток на осаждающих» [162] Там же. С. 51.

.

Подробное описание, зарисовка В. В. Суслова и фотография руин башни со следами примыкания стен к ней позволяют воссоздать внешний облик городка, однако расположение башен в предлагаемой реконструкции будет гипотетическим до обнаружения чертежей крепости.

КОЛЫБЕЛЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

История России на протяжении многих веков не отделима от мореходства. В разное время наши предки вели морскую торговлю на Балтийском, Черном и Каспийском морях, но ослабленные междоусобицами и игом Золотой орды, русские земли были отделены от теплых морей. Белое море оставалось единственным выходом на международный рынок. Новгородцы, заселившие Заволочье, быстро осваивали богатейшие прибрежные земли, включая побережье Новой Земли.

Основу морского флота Беломорья составляли лодьи длиной до 23 м, палубные двух-трех мачтовые, способные перевозить до 300 тонн (18 000 пудов) груза. Для сравнения у Р. Ченслера, «открывшего» в 1553 г. путь из Европы в Белое море, корабль был грузоподъемностью 160 тонн. В различных модификациях поморские лодьи эксплуатировались с XIV в до 1870-х гг. [163] Ружников А. В. Беломорье — колыбель Российского Морского флота // Архангельская старина: популярный исторический журнал. 2013. № 2. С. 4.

Морские лодьи использовались поморами главным образом в целях хозяйственного освоения Арктики для доставки промысловиков и снаряжения, в том числе промысловых изб, амбаров в разобранном виде, на Матку (Новую Землю), Грумант (Шпицберген) и для вывоза добычи. Морские суда поморов имели широкий плоский киль, это позволяло им входить в устья небольших речек, на отливе оставаться на берегу для разгрузки и погрузки без всяких причалов. Весной судно уходило в район промысла со всем необходимым, а в конце сезона — с добычей возвращалось домой. Сам промысел велся с карбасов.

Западные соседи периодически совершали набеги для того, чтобы перекрыть России северные морские маршруты, и жители Беломорья вынуждены были защищать свои интересы. В 1320 г. две таких дружины во главе с Лукой и Игнатом Малыгиными ходили на Мурман в Северную Норвегию. Военные походы из Подвинья были в 1323, 1349, 1374 гг. В 1411 г. двинской воевода Яков Стефанович «повоевал мурман в Норвегии». В июне — октябре 1496 г. великий князь Иван Васильевич послал князей Ивана Федоровича и Петра Ушатых «на каянскую землю, а с ними устюжане». Обогнув на кораблях Мурманский (Святой?) нос, они захватили территорию между р. Торнео и Ледовитым океаном, пленив три шведских корабля [164] Лукин Ю. Ф. Великий передел Арктики. Архангельск. 2010. С. 313. (Цит. по: Ружников А. В. Указ. соч. С. 5).

.

Модель поморской лодьи. Из фондов АКМ.

В 1421–1423 гг. три года подряд был неурожай в Новгородских землях. Центральные княжества были охвачены очередной междоусобицей. Ганзейский союз за поставки хлеба требовал экономических привилегий. Чтобы спасти Новгород от голода, купец Труфан Федорович Амосов прибыл в Подвинье. Здесь он зафрахтовал у поморов 32 морских лодьи, 20 из которых загрузил в Холмогорах зерном, остальные — пушниной, кожами, моржовым зубом и другими товарами, и отбыл морем вокруг Скандинавии в Данию, где выгодно продал товар. На вырученные средства он докупил хлеба, а затем по Балтике и Неве пришел в Ладожское озеро. Из-за того, что морские лодьи не могли пройти по Волхову к Новгороду, хлеб был перегружен на речные барки. Весь путь в 4000 км (с торгами в Дании) был пройден за 2 месяца [165] Яковлев И. И. Корабли и верфи. Л., 1970. С. 30. (Цит. по: Ружников А. В. Указ. соч. С. 4).

.

В XV–XVI вв. поморские суда и торговые маршруты в западноевропейские страны активно использовались для дипломатических целей в XV в. княжеский толмач Василий Власий был отправлен в Испанию морем с Двины через Берген и Копенгаген; в 1491 г. посол Дмитрий Зотов, а в 1494 г. послы Ивана III Дмитрий Зайцев и Дмитрий Грек возвратились из Дании в Москву через Белое море мимо Соловецкого монастыря; в 1496 г. посол Григорий Истома отправился в Данию на четырех судах из устья Северной Двины до Тронхейма; в августе 1498 г. из Западной Европы возвратились послы Дмитрий Лазарев и Дмитрий Зайцев; в августе 1501 г., в устье Северной Двины на поморских судах прибыл посол Дании в Москве Давид, с ним вернулись московские дипломаты Третьяк Долматов и Юрий Мануйлов; в 1524 г. князь Засекин Ярославский и дьяк С. Б. Трофимов посетили Англию; в начале XVI в. трижды пользовался беломорским путем посол Дмитрий Герасимов. Такие путешествия послов могли быть предприняты только потому, что эти регулярные торговые пути были уже хорошо освоены поморами и активно использовались [166] Там же. С. 4–5.

.

Интервал:

Закладка: