Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Название:Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2017

- ISBN:978-5-02-036725-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей.

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1.1 I ЫЛгф1 2, 4| в-1

* Нитап МоНаШу ПгКаЬахс. Ишуегзку оРСаНРогта, Вегке1еу (И8А), апё Мах Р1апск 1паШи1с Рог Бето§гарЫс Ке5еагс11 (Оегтапу).

** С 1908 г;

”'”Ч' 1901 г.

В целом за столетие продолжительность жизни населения промышленно развитых стран выросла на десятки лет. Если в его начале в мире было считаное число стран-рекордсменов, в которых продолжительность жизни мужчин едва-едва достигала 50, а женщин - 55 лет, то к концу века во многих странах продолжительность жизни мужчин превысила 75, а женщин -80 лет. Этот необыкновенный, невиданный рост продолжительности человеческой жизни стал едва ли не главным достижением XX столетия.

Европейские и некоторые заокеанские страны европейского заселения сыграли роль лаборатории, в которой вырабатывались и опробовались медицинские инструменты и социальные механизмы снижения смертности, и они первыми ощутили его небывалые результаты. К середине XX в. европейские достижения только начали проникать в развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. В начале 1950-х годов показатели ожидаемой продолжительности жизни населения этих регионов, в среднем, были примерно такими, как в Европе в конце XIX в., накануне вступления в активную фазу эпидемиологической революции.

Бедность и необразованность населения развивающегося мира, слабость современных социальных институтов, сильное влияние традиционализма были и остаются серьезным препятствием для успешного разворачивания этой революции на мировом Юге. Но вместе с тем эта революция облегчалась здесь возможностью заимствовать научные и организационные наработки «европейской лаборатории» в готовом виде, чему в немалой степени способствовали общие процессы глобализации, а также целенаправленные усилия международных организаций, прежде всего Всемирной организации здравоохранения. Как следует из табл. 2, лишь в Африке показатели ожидаемой продолжительности жизни к концу XX в. оставались на уровне кануна эпидемиологической революции. На двух же других развивающихся конти-

| Таблица2Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в разных частях света и в некоторых крупнейших развивающихся странах, лет- | ||||

|---|---|---|---|---|

| Мужчины | Женщины | |||

| Часть света | ГОД | ГОД | ||

| 1950-1955 | 2000-2005 | 1950-1955 | 2000-2005 | |

| Весь мир | 45,92 | 64,92 | 47,92 | 69,35 |

| Азия | 42,12 | 67,04 | 42,39 | 70,60 |

| Африка | 36,23 | 51,88 | 38,57 | 53,94 |

| Европа | 60,89 | 69,56 | 66,06 | 78,04 |

| Латинская Америка | 49,71 | 68,86 | 53,11 | 75,49 |

| Северная Америка | 65,81 | 74,74 | 71,66 | 79,93 |

| Океания | 58,12 | 72,79 | 63,05 | 77,79 |

| Некоторые крупнейшие развивающиеся страны | ||||

| Бангладеш | 44,52 | 66,10 | 42,57 | 66,85 |

| Бразилия | 49,32 | 67,31 | 52,75 | 74,90 |

| Индия | 37,12 | 61,82 | 35,22 | 64,51 |

| Индонезия | 37,17 | 66,11 | 39,43 | 70,11 |

| Китай | 44,60 | 72,17 | 44,59 | 74,71 |

| Мексика | 48,92 | 72,43 | 52,54 | 77,36 |

| Нигерия | 32,72 | 46,89 | 35,37 | 47,79 |

| Пакистан | 38,14 | 63,80 | 38,72 | 65,37 |

| * ТЛЯ БераЛтеп! оЕЕсопогтс апё 8оаа1 АЛайх. Рори1айол Бтхюп (2013). \\'ог1с1 РорЫайоп РгохресН: | ||||

| ТЬе 2012 Кемхюп. СО-РОМ Еёйюп, П1ех МОРТ/7-2, МОКТ/7-3. |

нентах за вторую половину XX в. эта революция продвинулась достаточно далеко, и показатели смертности резко и, скорее всего, необратимо оторвались от их тысячелетнего традиционного уровня.

Снижение смертности и удлинение человеческой жизни самоценны, они открывают перед человеком и перед человечеством совершенно новые возможности, о которых люди, жившие до XX в., нс могли и мечтать. Но в то же время они запускают цепную реакцию, ведущую к глубоким преобразованиям всего процесса размножения человеческих популяций, или воспроизводства населения.

В условиях традиционной эпидемиологической модели огромное число родившихся детей умирало на первом году жизни. Даже в конце XVIII в. в самых благополучных европейских странах до 1 года не доживали 200 из каждой 1000 новорожденных. В Есрмании еще в середине XIX в. на первом году жизни умирали примерно 300 родившихся, в России такой уровень младенческой смертности сохранялся до конца XIX в. Для детей, переживших первый год жизни, вероятность умереть, не став взрослыми, снижалась, но тоже была очень высокой. При типичной для доиндустриальной эпохи средней продолжительности жизни, близкой к 30 годам, лишь половина родившихся девочек - будущих продолжательниц рода - доживала до возраста 25 лет. Это означало, что для поддержания стабильной численности населения на каждые 100 женщин должно было рождаться не менее 400 детей (примерно поровну мальчиков и девочек). Среди этих 100 женщин в силу разных, не зависящих от них причин (женское или мужское бесплодие, раннее ов-довение и пр.) могли быть не родившие ни одного ребенка, либо родившие малое число детей, что компенсировалось большим числом рождений у другой части женщин. Поддержание общего баланса обеспечивалось наличием во всех традиционных культурных системах четких установок на высокую рождаемость, которые исключали намеренное ограничение числа рождений в семье, в том числе и в тех случаях, когда в ней уже имелось большое число детей.

В этом, собственно, и заключалась репродуктивная стратегия человеческого общества во все прошлые эпохи. Не умея воздействовать на смертность и другие факторы, препятствовавшие росту населения или даже приводившие к его сокращению (например, во время эпидемий или крупных вспышек голода), люди противопоставили им социальные и культурные механизмы, поддерживавшие высокую рождаемость и не допускавшие вымирания населения. Снижение смертности в XX в. лишило эти механизмы их изначального смысла.

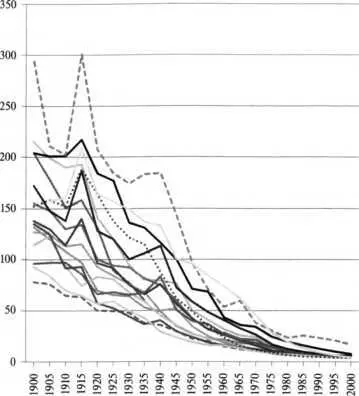

Младенческая смертность, начавшая снижаться еще в XIX в., за XX столетие в индустриально развитых странах если не совсем исчезла, то почти сошла на нет (см. график 3 и табл. 3). Но и в остальных странах мира она снижается очень быстро (см. табл. 4). В середине XX в. даже в Африке она была ниже, чем в некоторых европейских странах в 1900 г. К концу

Младенческая смертность в некоторых европейских странах и Японии. Исходный уровень к началу и снижение к концу XX века.

Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

- Англия и Уэльс

- Германия

Австрия

- Бельгия

Дания

- Финляндия

- Франция

- Венгрия

1Ирландия

- Италия

----- Норвегия

- Нидерланды

Португалия

---- Румыния

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)