Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Название:Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2017

- ISBN:978-5-02-036725-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей.

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

| Таблица 5 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Восточная Европа | Западная Европа | Франция (1899) | ||

| Россия | 7,06 | Норвегия (1899) | 4,47 | 2,88 |

| Украина | 7,50 | Финляндия (1899) | 4,90 | |

| Болгария | 6,57 | Швеция (1899) | 3,96 | |

| * Число рождений на одну женщину условного поколения, т.е. поколения, в котором показатели ро |

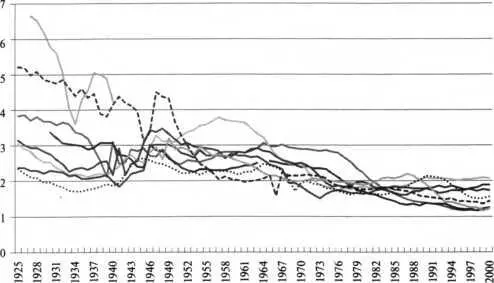

| Коэффициент суммарной рождаемости в некоторых промышленно развитых странах, рождений на 1 женщину* |

|---|

|

| - Испания - Италия США -Финляндия-Франция -Россия ......... Швеция -----Япония |

* СНеипти ^.-С. Ор. ск. Р. 518-521; национальные статистические службы.

противление традиционалистски настроенного общественного мнения, что существенно снизило эффективность программ планирования семьи и не позволило быстро снизить рождаемость в масштабах всей страны. Гораздо более эффективной оказалась политика, проводившаяся под лозунгом «одна семья - один ребенок» в Китае. Она проводилась авторитарными методами и привела к быстрому и значительному снижению рождаемости. Еще один пример быстрого снижения рождаемости под влиянием государственной политики - Иран.

Так или иначе, но снижение рождаемости во второй половине XX в. охватило почти весь развивающийся мир. В одних странах оно шло быстрее, в других - медленнее, но к концу века компактной зоной высокой, хотя тоже уже снижавшейся рождаемости оставалась только Африка (см. табл. 6).

Переход к новой модели рождаемости был продиктован объективной необходимостью снижения ее уровня, но он повлек за собой неисчислимые качественные институциональные и культурные изменения, затронувшие самые разные стороны человеческого существования.

Ни одно доиндустриальное общество не знало свободы прокреативного выбора - предупреждение зачатия или прерывание беременности по воле родителей, как правило, осуждалось культурными нормами, противоречило религиозным предписаниям и светским законам. Рождение детей было

| Коэффициент суммарной рождаемости в разных частях света и в некоторых крупнейших развивающихся странах, лет* | ||

|---|---|---|

| Часть света | Год | |

| 1950-1955 | 2000-2005 | |

| Весь мир | 4,97 | 2,73 |

| Азия | 5,83 | 2,54 |

| Африка | 6,60 | 5,35 |

| Европа | 2,67 | 1,43 |

| Латинская Америка | 5,86 | 2,76 |

| Северная Америка | 3,35 | 1,96 |

| Океания | 3,84 | 2,45 |

| Некоторые крупнейшие развивающиеся страны | ||

| Бангладеш | 6,36 | 3,41 |

| Бразилия | 6,15 | 2,45 |

| Индия | 5,90 | 3,30 |

| Индонезия | 5,49 | 2,55 |

| Китай | 6,11 | 1,56 |

| Мексика | 6,70 | 2,80 |

| Нигерия | 6,35 | 6,17 |

| Пакистан | 6,60 | 5,00 |

| * ЦЦ ОераПшеп! оГ Есопогшс апс.1 8ос1а1 А Лап-8. РориЫюп Бтзюп (2013). \Уог1с1 РориЫюп РгоаресЫ | ||

| ТЬе 2012 Кешшд, С О-РОМ ЕёШоп, П1е РОР/БВ/\УРР/Кеу.2012/М1СЖ/Р02. |

прямым следствием сексуальных отношений, которые, в свою очередь, были привязаны к браку. Все крупные культурно-религиозные нормативные системы последних тысячелетий, как правило, не допускали самостоятельного сексуального или прокреативного поведения, и то, и другое всегда рассматривалось в неразрывной связи с матримониальным поведением. Пребывание в браке, сексуальная жизнь и производство потомства воспринимались массовым сознанием как единое целое, как незыблемая основа семейной морали, любое нарушение этого единства осуждалось как грех или преступление. Рождение детей осознавалось как одна из главных задач супружества.

Переход к новой репродуктивной модели необратимо подорвал это триединство. Первое, чего он потребовал, была автономизация прокреативного поведения, признание того, что рождение ребенка не должно рассматриваться как неизбежное следствие сексуальных отношений. Снижение рождаемости свидетельствовало о все более массовой практике предотвращения или прерывания беременности. Технологически первоначально эта практика опиралась на традиционные методы и средства, известные с незапамятных времен, но обычно находившиеся под законодательным или моральным запретом. Но эти методы и средства (их, в частности, пропагандировали первые неомальтузианцы) при их освоении массовой практикой оказались недостаточно эффективными или небезопасными, и в обществах, менявших свою

репродуктивную стратегию, возник запрос на более совершенные методы регулирования деторождения. На протяжении первой половины XX в. шли поиски таких методов, они долгое время не выходили из стадии экспериментов, окончательный прорыв был совершен лишь в 1950-е годы, когда были созданы современные высокоэффективные внутриматочные и гормональные противозачаточные средства. Это открыло путь для «контрацептивной революции», произошедшей в Европе в 1960-е годы. Она сделала возможным надежное планирование числа и сроков рождения детей при весьма ограниченном числе искусственных абортов, остававшихся лишь «крайней мерой».

Автономизация прокрсативного поведения одновременно означала ав-тономизацию и сексуального, а тем самым и матримониального поведения. Половые отношения, при желании половых партнеров освобожденные от риска зачатия, уже нс требовали обязательной санкции брака, и добрачная половая жизнь стала широко распространенной и вес более терпимо воспринимаемой обществом. В то же время официальный брак перестал быть и обязательной предпосылкой рождения детей и получил какой-то иной, отличный от прежнего смысл, возможно, приобретя при этом черты более тесного и интимного личного партнерства.

Так или иначе, но демографические изменения XX в. создали предпосылки для совершенно иной, чем прежде, организации семейного и всего жизненного цикла человека.

С одной стороны, небывалое увеличение продолжительности жизни, равно как и продолжительности здоровой жизни, почти гарантированная надежность дожития и сохранения способности к активной жизни до намного более позднего, чем даже в недалеком прошлом, возраста, само по себе поставило - и перед индивидом, и перед обществом - вопрос о каком-то новом структурировании значительно выросшего и доступного для использования времени человеческой жизни. На достижение каких целей может и должно быть использовано это доставшееся человеку новое богатство? Для получения образования? Для удлинения сроков производственной жизни? Для расширения времени досуга? В какой период жизни?

С другой стороны, ограничение избыточной рождаемости резко сократило время, по необходимости уходившее прежде у женщины и у супружеской пары в целом на производство потомства, создало совершенно новые предпосылки для достижения гендерного равенства. В то же время оно поставило вопрос о локализации прокреативной деятельности в увеличившемся пространстве доступного каждому человеку времени с учетом его стремления к достижению всех его жизненных целей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)