Михаил Елисеев - Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь

- Название:Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-7116-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Елисеев - Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь краткое содержание

Опираясь на свидетельства как отечественных, так и зарубежных письменных источников, привлекая многочисленные археологические данные, М. Елисеев постарался как можно подробнее осветить картину похода Батыя на Северо-Восточную Русь.

Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что касается воеводы Дорожа, то совершенно непонятно, на основании чего ему приписывают командование трёхтысячным конным полком, поскольку никаких указаний на этот счёт в источниках нет. Вряд ли таким количеством всадников располагали даже все вместе взятые князья и воеводы в районе Станилово – Игнатово. Как уже отмечалось, Георгий Всеволодович привёл на Сить лишь малое число гридней, это конкретно зафиксировано в летописях: « В ту же зиму выехал Юрий из Владимира с небольшой дружиной» (Из Лаврентьевской летописи). Но если даже допустить, что под рукой у князя Георгия было несколько тысяч конных дружинников, то возникает уже другая проблема. Эти всадники могли быть только княжескими гриднями, а дружины князья в бой водили сами, зачем им доверять командование над своими воинами воеводе, пусть даже и толковому! Князей собралось на Сити достаточно, и любой из них мог бы возглавить этот отборный отряд. Так что версия о 3000 лихих наездниках полностью отпадает.

Загадки начинаются после. О конечной цели рейда Дорожа летописи сообщают в целом одинаковую информацию. Например, в Никоновском летописном своде записано следующее: « И после мужа храбра Дорофея Семеновичя и с ним три тысящи мужей пытати татар » (с. 110). В том же духе высказался и автор Троицкой летописи: « Князь же Юрьи посла Дорожа в просокы в 3000-х муж » (т. 1, с. 223). Об этом свидетельствует и Новгородская I летопись старшего извода: « Князь же Юрьи посла Дорожа в просокы в 3-х 1000-х ». Данный факт отметил и В.Н. Татищев: « Вперед же от войска послал в разъезд мужа храброго Дорофея Семеновича с 3000, проведать о татарах » (с. 729).

На первый взгляд, информация Василия Никитича перекликается со сведениями Никоновского летописного свода. Но возникает закономерный вопрос – зачем посылать такое огромное количество людей в разъезд « проведать о татарах »? Скорее всего, именно с лёгкой руки историка и пошла гулять по России байка о 3000 всадниках, поскольку в разъезд ходят на лошадях. Зато Н.М. Карамзин о разведке не пишет, а называет вещи своими именами: « Передовой отряд его, составленный из 3000 воинов под начальством Дорожа » (с. 512). Свидетельство Николая Михайловича гораздо более логично, чем информация Василия Никитича. Поэтому версию о том, что Дорож был направлен в разведку, отбрасываем за несостоятельностью.

Недоумение вызывала фраза « в просокы », поскольку толковали её все кому не лень и как кому вздумается. Вплоть до того, что шёл отряд Дорожа по лесным просекам, либо сам эти просеки и прорубал.

Интересную версию выдвинул краевед П. Голосов: « Объяснение этого слова как “просека в лесу” тоже не подходит, так как просеки прорубались для обозначения границ лесных владений. Эта работа требовала больших усилий и в XIII веке в глухих лесных местах была просто не нужна. Поэтому слово “просоки”, скорее всего, имеет то же значение, что и “засеки”, т. е. лесные завалы на путях движения противника, предназначенные для обороны определенного рубежа» [76] Ситская битва, взгляд сквозь века. Некоуз, 2009. С. 17.

. Если исходить из того, что князь Владимир распорядился построить в Божонках эти самые засеки, в чем нет ничего невероятного, то всё становится логичным и объяснимым.

«Московский летописный свод конца XV века» несколько иначе освещает ситуацию: « Князь великии Юрьи посла Дорожа в посоки в 3000 муж » (т. 25, с. 128). На это обратил внимание краевед Н. Тележкин и сделал очень интересный вывод: « Те летописные “просоки”, куда послал князь Юрий трехтысячный отряд воеводы Дорожа (Дорофея Семеновича) перед битвой, не что иное, как древнерусское слово “посока”. В словаре Владимира Даля это слово объясняется как тревога, беспокойство, суета. Именно как “посока”, а не “просока” записано это слово в Московском летописном своде» [77] И бысть сеча злая и великая. Новый Некоуз, 2013. С. 58.

. Как говорится, не в бровь, а в глаз.

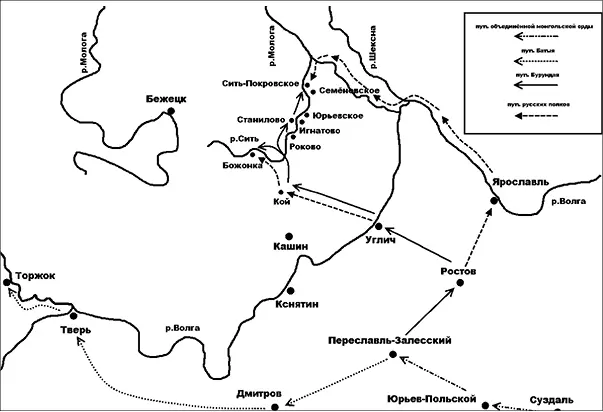

После получения известия о том, что пал стольный Владимир, взята Тверь, осажден Торжок, а орда идет на Сить, Георгий Всеволодович испытывал не просто беспокойство, а самую настоящую тревогу. Враг опасно приблизился к княжескому боевому стану, в любой момент мог перейти в наступление, а русские были совершенно не готовы к такому развитию событий. Поэтому и последовал приказ главному воеводе Жирославу Михайловичу собирать раскиданные вдоль Сити полки и готовить их к предстоящей битве. И воевода Дорож спешно повел 3000 ратников в Божонку, чтобы дополнительно усилить наиболее опасное направление со стороны Твери и Бежецка. Налицо оказался крупный стратегический просчет русского командования – орду ждали со стороны Ярославля, а она подошла с юго-востока. В этом направлении дальняя разведка либо не велась, либо велась из рук вон плохо. Вести, которые привез гонец Георгию Всеволодовичу, вызвали сильный переполох среди русского командования, которое попыталось исправить ситуацию. Но, как оказалось, было уже поздно, и беда пришла не с той стороны, с которой её ожидали.

Когда Батый привел свой тумен под Торжок, у него не было оснований опасаться удара русских войск со стороны Сити, поскольку на этом оперативном направлении действовал корпус темника Бурундая. Джихангир поставил Бурундаю конкретную задачу по уничтожению полков князя Георгия, и темник приложил все усилия к её выполнению. Подведя тумены к Угличу, монгольский военачальник уже знал местоположение боевого стана русских. И именно этим были продиктованы его дальнейшие действия.

В отличие от отрядов, воевавших на Волге в районе Ярославля и Костромы, Бурундай действовал тихо и аккуратно, стараясь не создавать излишнего шума. Темник вполне справедливо полагал, что внимание русских будет отвлечено действиями монголов против поволжских городов и походом Батыя на Тверь и Торжок. И если он сумеет удержать в узде своих нукеров, запретив им чинить грабежи, погромы и насилия в волости Углича, то появится реальный шанс застать русских врасплох. Для этого просто надо не объявлять раньше времени о своем присутствии в регионе.

Битва на реке Сить. Март 1238 г.

И тогда Бурундай сделал неожиданный шаг. Он не стал захватывать Углич силой, а решил полюбовно договориться с представителями местной власти, благо, что князя в городе не было. Темник город жечь не стал, а предпочёл оставить его в целости и сохранности, что в итоге и окупилось сторицей. Краевед Виктор Бородулин написал очень интересную статью «Размышления по поводу 770-летия битвы на реке Сить, или Повествование о том, что было перед сей битвой, сразу после нее, а также о том, какую роль сыграли Углич и угличане в этих исторических для нашей Родины событиях». В ней он очень убедительно обосновал, почему Бурундай действовал именно так, а не иначе: « До начала отрогов холмистого Бежецкого Верха, откуда и ждали татар, всего-то конного хода пара – тройка часов, зато видеть можно далеко… Проверяя свои догадки на местности, я прикинул, что невооруженным глазом (а никакой оптики в то время не было) с холмов в сторону юго-запада в хорошую погоду видно на 18–25 километров! Это днем, ну а ночью зарево от пожаров может быть видно до 40–50 километров! Вот в этом и кроется разгадка, почему татары обманули Юрия. Каждое утро ему докладывали, что зарево все ярче и ярче, значит, татары все ближе и ближе, и идут они от Твери, и он был в этом уверен до конца! И поэтому же татары не тронули Углич и не были намерены разорять его! Случись вдруг, что город запылал, – Юрий Всеволодович сразу понял бы, что к нему заходят в тыл, а этого татары допустить никак не могли. Представьте себе, какое огромное должно быть зарево от пожара такого крупного и полностью деревянного города, как Углич, его минимум километров за 70 будет видно, в то время как по прямой от него до крайнего левого фланга войск Юрия на Сити менее 60» [78] Угличе поле. 2008. № 7. С. 17.

.

Интервал:

Закладка: