Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

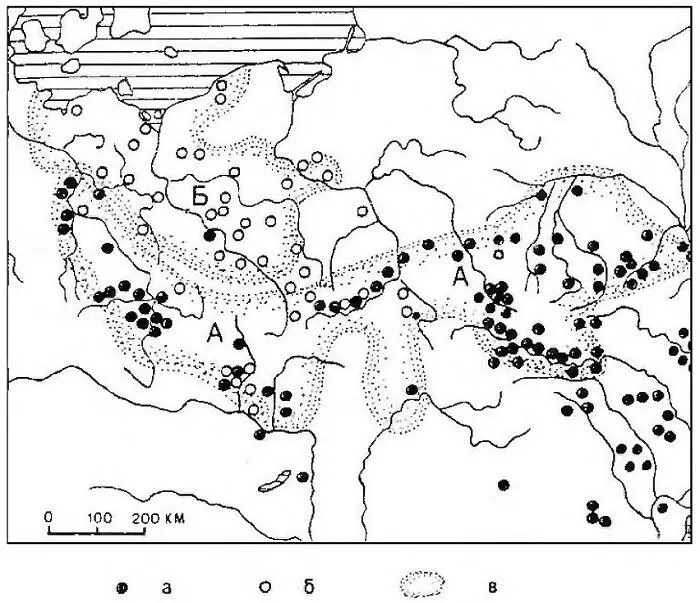

Когда археологические исследования демонстрируют культурно-историческую общность группы памятников, связанных не только общими хозяйственными признаками (жилище, утварь и т. п.), но и собственно культурными — прежде всего, погребальным обрядом, то связи этих памятников, особенно в догосударственную эпоху, можно признать этническими. Это относится, в частности, к культуре пражского типа, для которой характерны устойчивые традиции домостроительства, производства керамики и т. п.

Небольшие, как правило, неукрепленные поселения состояли из полуземлянок с печью, расположенной в углу. Керамика — горшки характерных пропорций пражского типа — лепилась «вручную». Уже планировка примитивных жилищ показательна с точки зрения истории культуры: для германского (и кочевнического) традиционного жилища центром — и геометрическим, и сакральным — был открытый очаг; у славян (в традиционном русском жилище) — красный угол, располагавшийся напротив печи. Недаром само праславянское обозначение дома — kotja — связано со словом «кут», «внутренний угол с печью» (Журавлев 1996. С. 130). На севере древнеславянского ареала, где в сырой почве нельзя было рыть полуземлянки, преобладали срубные наземные жилища, но и там печь размещалась (и размещается) в углу (рис. 5). Даже там, где на западе ареала пражской культуры известны были очаги, они располагались в углу жилища (Седов 1995. С. 11).

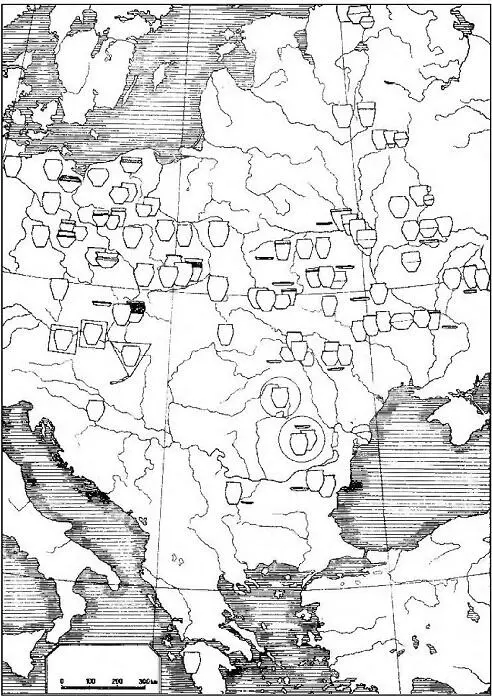

Керамика также оказывается важным культурным показателем. В археологическом жаргоне носители культур первой половины I тыс. н. э. делятся на «горшечников» и «мисочников», в зависимости от того, какая посуда характерна для той или иной культуры (рис. 6).

Показательно, что слово миса относится к германским заимствованиям в праславянский язык, в отличие от исконно славянских слов, обозначающих «горшок» (ср.: ЭССЯ, вып. 7, с. 210–212). Для пражской культуры характерны именно горшки — их ставили в печь, и эта черта сохраняется в традиционной общеславянской культуре, где горшок оказывается одним из наиболее ритуализованных предметов, связанным, как и печь, с культом предков (см. СД, т. 1. С. 526 и сл.). Эту связь также можно считать исконной праславянской, так как в погребальном обряде пражской культуры господствовала кремация, и кости просто закапывались в ямку или собирались в горшок-урну, новое и вечное тело погребенного предка, недаром сам горшок с его горлом, плечиками, туловом в русском языке представляется антропоморфным (ср.: Петрухин 1995. С. 195 и сл.). Появляется обычай насыпать над погребением курган, что отличает пражскую культуру от предшествующих культур полей погребений. Надгробные памятники необходимы были мигрантам — они демонстрировали, что им (и даже их предкам) принадлежат освоенные земли.

Такие связи, которые демонстрируют не только единство материальной культуры, но и черты духовной общности, отражают представления о единстве носителей пражской культуры — то есть самосознание, каковому справедливо приписывается конституирующее значение в сложении этноса, в данном случае — славян, точнее, общего предка всех славянских народов — праславян.

Очевидные внутренние (этнические) связи пражской культуры не отменяют естественного внешнего — позднеримского и византийского — влияния. Как показал еще Любор Нидерле, характернейшие для славянской материальной культуры предметы — горшки с волнистым орнаментом и так называемые височные кольца (S-видной формы) — восходят к провинциальноримским образцам. Использование римских мер жидких и сыпучих тел сохранялось при производстве керамики пражского типа (Трубачев 2002. С. 8; ср. о раннеславянской керамике на Дунае: Ангелова 1980; о типах славянской раннесредневековой керамики: Com§a 1970).

Такое влияние прослеживается повсюду, где были контакты с Римской империей, включая и Восточную Европу, но то обстоятельство, что это общеевропейское влияние «вылилось» в специфическую форму — форму характерных горшков пражского типа, свойственных для вполне определенного ареала, — указывает на самостоятельность внутренних связей пражской культуры. Это еще раз заставляет задуматься о внешнем конституирующем влиянии позднеримского — византийского мира на формирование славянской общности. Восприятие в праславянский период не только римских мер веса, различных реалий материальной культуры (в том числе обозначений предметов вооружения — «секира», «щит»; см. Иванов 1989. С. 26–27), но и наименований календарных циклов (таково происхождение слов «коляда», «купала», «русалии») и других форм духовной культуры обнаруживает воздействие этого мира на самые существенные стороны славянской народной жизни.

Славяне — носители пражской культуры — не только проникли на Балканы через Дунай, но стали расселяться и на север, в том числе на Вислу. На Средний Дунай, в Чехию и далее на Эльбу славяне также продвигались, судя по последним данным, не из Польши, а с юго-востока, из Моравии и югозападной Словении. Импульсом для такого расселения послужила опять-таки укрепленная дунайская граница Византии — лимес, который славяне не смогли прорвать при Юстиниане, в первой половине VI в. (см. об армии Юстиниана и отношениях с «варварами»: Шувалов 2006).

Дунай действительно, в соответствии с повествованием русской Начальной летописи, оказывается центром расселения славян и к югу и к северу уже с VI в. Не менее показательны категории находок дунайского происхождения, охватывающих весь балто-славянский ареал и, шире, Восточную Европу. Характерная деталь женского славянского костюма VI–VII вв. — пальчатые застежки-фибулы — была, видимо, заимствована у готов, обитавших в провинциях Византии на Дунае и в Крыму (Вернер 1972). Но их находки известны не только в Подунавье, в ареале пражской культуры, и на востоке вплоть до Среднего Поднепровья, но и на далекой периферии балто-славянского мира — в Южной Прибалтике (Curta 2009) и на Оке, на юге — на Балканах вплоть до Малой Азии (Babic 1997). Причем показательно, что и это заимствование было усвоено славянами на свой лад (Й. Вернер отметил этот обычай для праславянской эпохи, Г. Ф. Корзухина — для древнерусской): германские женщины носили застежки парами — они могли скреплять бретели юбки и т. п.; славянский женский костюм представлял собой рубаху, и славянки носили только одну застежку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)