Михаил Барятинский - Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»]

- Название:Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-094911-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барятинский - Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»] краткое содержание

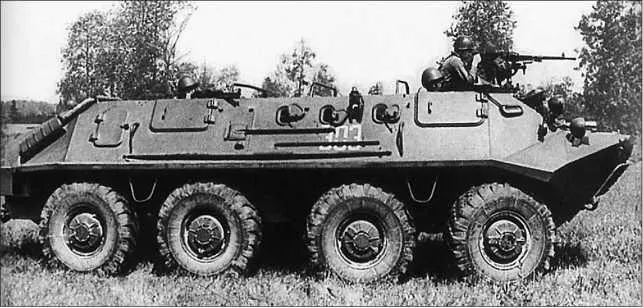

Более 50 лет эти БТРы, постоянно совершенствуясь, состояли и состоят на вооружении Советской и Российской армий, являясь основой парка боевых машин Сухопутных войск. Основной конструктивной особенностью, объединяющей семейство БТР-60, БТР-70 и БТР-80 и выделяющей их из ряда аналогичных зарубежных машин, является способность плавать. Но, по иронии судьбы, как раз эта способность оказалась наименее востребованной в бесконечной череде войн и военных конфликтов, в которых пришлось участвовать отечественным колесным бронетранспортерам. Афганистан и Северный Кавказ, Ближний Восток и Африка, Вьетнам и Куба — везде советские «восьмиколесники» честно тянули солдатскую лямку, заслужив любовь и уважение в армиях многих стран мира.

Но ничто не вечно, и время бронетранспортеров этого семейства заканчивается. Им на смену приходят новые боевые машины на платформе «Бумеранг», отвечающие самым современным требованиям.

В новой книге ведущего исследователя бронетехники вы узнаете все о производстве, оснащении, совершенствовании и боевом применении этих боевых машин, с успехом использовавшихся для поддержки пехоты и в разведке, в качестве штабной машины, артиллерийского тягача и даже зенитной самоходной установки.

Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бортовая раздача мощности с расположением сидений десанта вдоль бортов корпуса над бортовыми редукторами позволила резко уменьшить габаритную высоту корпуса бронетранспортера при дорожном просвете 400–450 мм и вместе с тем обеспечивала размещение, кроме механика-водителя, еще 20 человек десанта.

В кормовой части корпуса по бортам располагались два водометных движителя с рабочими колесами от водометов танка ПТ-76. Привод на водометные движители был выполнен независимым от вторичного вала коробки передач, что позволяло включать при необходимости любую передачу в коробке, не изменяя передаточное отношение на водометы. Последние имели эжекционные системы водоотлива для удаления воды из различных мест корпуса за счет разрежения в трубах водометов. Кроме того, в корпусе устанавливались центробежные насосы с электроприводом от аккумуляторных батарей для откачки воды при остановке двигателя.

Бронетранспортер БТР-60П.

Один из первых парадов на Красной площади с участием БТР-60П. Москва, 1 мая 1962 года.

Полученные в ходе заводских испытаний данные позволили внести существенные коррективы в конструкцию опытных экземпляров бронетранспортера.

Упругими элементами колес всех мостов стали газогидравлические рессоры, в которых использовались азот и масло. Это позволило обеспечить высокую плавность хода в сочетании с большой энергоемкостью рессор, исключавшей пробои подвески. Кроме того, газогидравлические рессоры позволили ввести систему регулирования дорожного просвета, которая повышала проходимость машины и улучшала ее водоходные качества.

Были улучшены форма и размеры броневого корпуса, повысились его бронестойкость и технологичность за счет применения гнутых листов, существенно уменьшавших длину сварных швов. Нижняя носовая часть корпуса была выполнена ложкообразной формы, что способствовало уменьшению сопротивления воды. Кроме того, такая форма носовых обводов несколько улучшала бронестойкость носовой части при определенных углах обстрела. Многие листы верхнего пояса корпуса имели большие углы наклона для повышения бронестойкости. Были скорректированы размеры и места расположения люков крыши относительно небольшой вращающейся башни с пулеметом, которую в дальнейшем предполагалось заменить на другую с иными видами оружия. Крышки четырех больших десантных люков, расположенных на крыше корпуса, могли при необходимости отбрасываться на верхние бортовые листы, и тем самым существенно повышалась бронестойкость верхней части бортов корпуса. Кроме того, в боевых условиях крышки верхних люков могли устанавливаться и фиксироваться в вертикальных положениях, что позволяло некоторым членам десанта вести огонь из автоматов стоя через люки.

Колонна бронетранспортеров БТР-60П перед парадом. Хорошо видны парадное размещение мотострелков-десантников и штатное парадное вооружение из крупнокалиберного пулемета ДШКМ и двух пулеметов СГМБ.

Два опытных образца бронетранспортера с индексом «объект 1015-Б» в 1960 году прошли заводские и полигонные испытания, которые позволили определить необходимые конструктивные изменения для повышения надежности и работоспособности машины. В процессе испытаний «объект 1015-Б» показал высокую проходимость, управляемость и плавность хода при движении по местности в равнинных и горных условиях. Максимальная скорость по шоссе составляла 90 км/ч, средняя скорость по местности — 47–50 км/ч. Были зафиксированы также высокие водоходные свойства — скорость движения по воде была 10,6 км/ч и сочеталась с хорошей маневренностью. Эксплуатационная устойчивость на курсе обеспечивалась поворотом управляемых колес двух передних мостов, а для совершения поворотов с малыми радиусами циркуляции (5–7 м) в дополнение к повороту управляемых колес один из водометов переводился закрытием выходной заслонки в режим заднего хода, причем выброс воды производился через щелевое отверстие днища корпуса, а не через бортовые отверстия, как у многих других машин.

К началу 1960-х годов, кроме ЗИЛ-153 и «объекта 1015-Б», были построены опытные образцы бронетранспортеров: горьковского ГАЗ-49, рубцовского колесно-гусеничного «объекта 19» (являвшегося скорее боевой машиной пехоты) и мытищинского ММЗ-560. Все эти машины имели оригинальные конструктивные решения (ГМП, бортовые схемы трансмиссий, гидропневматические подвески, передние и задние управляемые колеса, качающиеся колесные редукторы, герметичные тормоза, дифференциалы повышенного трения, водометы, алюминиевая броня и др.), но, в конечном счете, победило горьковское ОКБ: их БТР был более подвижным, надежным, удобным и, главное, — хорошо технологически отработанным и сравнительно недорогим.

На Горьковском автозаводе работы по созданию четырехосного шасси для перспективного колесного бронетранспортера начались под руководством В.А. Дедкова зимой 1956 года. К середине 1958 года первый опытный образец был готов. Требования генерального заказчика были полностью выполнены. БТРП (так условно называлась машина — бронированное транспортное средство плавающее, он же ГАЗ-49) имел несущий сварной бронекорпус с плоским дном, передним расположением отделения управления и кормовым размещением силовой установки, четыре ведущих моста с независимой подвеской всех колес. В каждом колесе имелся встроенный редуктор, использовавшийся для увеличения дорожного просвета. По воде машина передвигалась как за счет гребного эффекта вращающихся колес, так и при помощи специального водометного движителя реактивного типа.

В средней части корпуса находилось десантное отделение, вмещавшее 14 человек, в котором стрелки размещались на деревянных скамейках лицом к борту машины. Для ведения огня из автоматов в бортах машины имелось шесть амбразур. Между полом десантного отделения и днищем машины устанавливались агрегаты трансмиссии. Открытый сверху корпус являлся несущим, имел обтекаемую форму нижней части и днища и изготовлялся из катаных броневых листов толщиной 6–8 мм. На марше десантное отделение могло закрываться брезентовым тентом, защищавшим бойцов от непогоды. Экипаж (2 чел.) и десант обогревались теплым воздухом, поступавшим из системы охлаждения двигателя.

Колеса первой и второй осей были управляемыми. Рулевое управление имело гидроусилитель. В подвеске использовались восемь торсионных валов и 12 телескопических гидроамортизаторов. На крайних узлах подвески устанавливались по два гидроамортизатора. Пулестойкие шины большого профиля (13.00–18 дм) имели центральную систему регулирования давления воздуха. Широкая колея позволяла двигаться за танками, а четыре равномерно расположенных оси давали возможность преодолевать рвы шириной до 2 м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Барятинский - Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»]](/books/1079069/mihail-baryatinskij-russkie-bronetransportery-ot-btr-40-do-bumeranga.webp)