Андрей Чернов - Донбасский код

- Название:Донбасский код

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пресс-Экспресс

- Год:2019

- Город:Луганск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Чернов - Донбасский код краткое содержание

Донбасский код - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Именно поэтому российская императрица Елизавета Петровна принимает решение заселить пограничные с Запорожскими землями и Крымским ханством территории иностранными переселенцами. По приглашению правительства в Россию в 1751–1752 годах начинают переселяться балканцы: сербы, болгары, валахи, македонцы. Часть из них поселилась у рек Днепр и Синюха, положив начало Новой Сербии. Вторая часть заселила земли между реками Бахмутом и Луганью, образовав Славяно-Сербию.

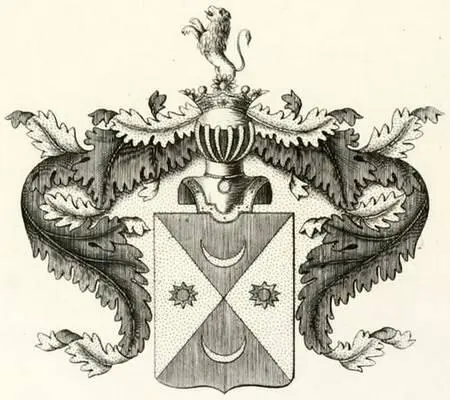

В 1753 году Елизавета Петровна подписывает указ об образовании новой административной единицы — Славяно-Сербии, которая охватывала территорию от реки Бахмута до устья реки Лугань. Переселенцев возглавили Райко Прерадович и Йован Шевич, за каждым числился свой полк. Первый заселял запад Славяносербии, второй — её восток. Многие страницы истории Славяносербии раскрыли известные исследователи Юрий Темник, Юрий Егерев и Владимир Подов.

Балканские переселенцы создали военные населенные пункты — шанцы, представляющие собой небольшие фортификационные сооружения, способные выдержать круговую оборону. Дополнительно сооружались редуты — наблюдательные посты, позволяющие заблаговременно оповестить гарнизон шанцев о надвигающемся неприятеле. В каждом шанце селились ротами, соответственно каждый шанец получил свой ротный номер. Нумерация рот у Шевича и Прерадовича была у каждого своя — у каждого по 9 рот. Шевич вел нумерацию от Красного Яра (Первая рота, здесь размещался полковой штаб Шевича), следующей шла Вергунка (Вторая рота) и Каменный брод (Третья рота). В 1764 году малочисленные полки Шевича и Прерадовича были объединены в один Бахмутский полк, шанцам были даны новые номера. Вергунка осталась Второй ротой, Красный Яр стал называться Десятой ротой, а Каменный Брод — Четвёртой ротой. На месте этих трёх шанцев сейчас расположены исторические районы Луганска, сохранившие за собой свои названия с середины XVIII века.

Любопытно, что на всей бывшей Славяносербии не были обнаружены остатки фортификационных сооружений середины XVIII века. Не были опубликованы и архивные планы шанцев Славяносербии. Поэтому сейчас сложно судить, как именно выглядели те первые поселения. Остаётся надеяться, что такие разыскания будут сделаны. Тем более, что целых три шанца, включая полковой штаб Шевича, были расположены на территории современного города Луганска.

Национальный состав переселенцев был пёстрым. Так, у Шевича в полку числилось 799 человек (611 мужчин и 188 женщин). В полку числилось офицерами и рядовыми — 151 человек были сербами, 39 — волосской нации (влахи, т.е. румыны), 10 молдаван, 20 македонцев, 15 «унгорской» нации, 2 венгра, 4 болгар, 8 русских. Как видим, не все из них были славянами, но зато все они были православными.

Герб Шевичей

Балканские переселенцы столкнулись с огромными трудностями. Вопрос был даже не в противостоянии татарской угрозе — вопрос стоял о выживании переселенцев. Нужно было строить жилища в местах, где не хватало древесины ни на возведение домов, ни на топливо. Также остро стоял вопрос с провиантом — казенное обеспечение было минимальным и нерегулярным, в первый год урожая ждать не приходилось, ведь только началась распашка земли.

Один из первых поселенцев секунд-майор Симеон Пишчевич (командовал 6-й ротой в Раёвке) составил воспоминания о первых годах жизни в Славяносербии: «Огородов и зелени в пищу в первый год не было. Пока завели, питались дикими чесноком, луком, другими травами. А те, кто селились на Лугани, терпели ещё большую нужду, потому что на Лугани нет лесу, чистая и голая степь. Ездил я и к другим соседям, смотрел, как они строятся… Но везде плач и рыдания». Первых поселенцев в тот первый год выручала охота (в изобилии встречались зайцы и дикие козы). Со второго года появились огороды и поля, что значительно облегчило жизнь поселенцев.

Тяжелой жизни сербских поселенцев в Славяносербии посвящен роман известного сербского писателя Милоша Црнянского «Переселение» («Сеобе», 1929–1962).

Трудности налаживания сельского хозяйства, быта усугублялись набегами крымчаков (правда, в те времена уже редкие и не столь катастрофические). Надежды на значительный поток балканских поселенцев не оправдались, постепенно в состав рот стали принимать любых желающих — великороссов, малороссов, принявших православие евреев. Но и это не способствовало значительному увеличению населения. Вполне вероятно, что трудности военной жизни в дикой местности могли привести также к оттоку первых поселенцев.

Впрочем, постепенно рубежи России всё дальше и дальше отодвигались на юг, Крымское ханство вскоре лишилось возможности совершать набеги и было присоединено к Российской империи в 1783 году. Безусловно, эти исторические события не могли не отразиться на Славяносербии — ведь её создавали как военный рубеж от татарских набегов. В декабре 1776 года Бахмутский гусарский полк был расформирован, пожелавшие продолжить службу в гусарских частях покинули Славяносербию, офицеры стали русскими дворянами и получили ближайшие земли.

Созданный в Славяносербии в 1764 году Луганский пикинёрный полк представлял собой поселенное конное подразделение, сформированный как из сербских гусар, так и из казачьих отрядов (прежде всего слободских). Луганские пикинёры были расквартированы по реке Лугани — скорее всего, в тех же шанцах, где размещался Бахмутский гусарский полк. В 1777 году Луганский пикинёрный полк возглавил Михаил Илларионович Кутузов, тогда ещё — в звании полковника. В 1783 году остатки Луганского пикинёрного полка были объединены с остатками Полтавского пикинёрного полка, новый сводный полк получил название Мариупольского легкоконного полка (бригадир — Кутузов). Он был переведён за пределы Славяносербии.

Особый статус Славяносербии как военной провинции был ликвидирован в 1764 году. Она была присоединена к Новороссийской губернии (1764–1783), затем оказалась в составе Екатеринославского наместничества (1783–1796), потом опять в Новороссийской губернии (1796–1802) и, наконец, Славяносербские земли оказались в составе Екатеринославской губернии (1802–1917).

Первыми поселенцами шанцев, подчиненных Ивану Шевичу, были преимущественно выходцы из Балкан: сербы, македонцы, валахи, молдаване, венгры, болгары. Но постепенно увеличивался приток русских и малороссов, происходило обрусение населения славяносербских шанцев. Великий знаток русского языка Владимир Даль в своём знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» язык жителей Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессарабской губерний характеризовал как «новороссийское наречие». Даль указывает, что это наречие несёт в себе специфику как великорусского (в большей степени), так и малороссийского языков в сочетании с заимствованиями из еврейского, молдавского и татарского языков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: