Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]

- Название:Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИНЭС, РУБИН

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93618-232-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.] краткое содержание

Этот геополитический аспект, а также выявленные закономерности влияния новой материальной базы вооруженной борьбы на развитие стратегических и оперативных форм, методов и способов боевых действий по-прежнему обусловливают актуальность исторического исследования Русско-японской войны.

На основе исторических документов и материалов авторы раскрывают причины обострения международных противоречий в Дальневосточном регионе на рубеже XIX–XX вв. и перерастания их в войну. Подготовка к ней сторон, сражения на сопках Маньчжурии, оборона и падение Порт-Артура, бои на море…

В книге также убедительно показаны причины поражения России, несмотря на массовый героизм солдат, матросов и офицеров, дан всесторонний и глубокий анализ всех аспектов войны — военных, политических, экономических, а также уроков боевых действий на суше и на море, их влияния на развитие военной науки и материальной базы вооруженной борьбы.

Труд иллюстрирован большим количеством малоизвестных документов.

Специальная глава посвящена 70-летию окончания Второй мировой войны. Она повествует о Дальневосточной кампании советских Вооруженных сил 1945 г., крупнейшей в истории войны, успешно проведенной Маньчжурской стратегической наступательной операции — триумфе советского военного искусства, о деятельности видных отечественных полководцев, военачальников, чьи имена золотыми буквами вписаны в боевую летопись нашего Отечества, о вкладе Советского Союза в разгром Японии. Необходимо выразить историческую надежду на то, что в наших отношениях с восточным соседом — Японией — будет вечный, справедливый и взаимовыгодный мир.

Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почти одновременно были подписаны русско-японская рыболовная конвенция, которая предоставила японцам широкие права на промысел в российских водах (формально она просуществовала до 1928 г.), и торговый договор.

Русско-японские соглашения 1907 г. подверглись жесткой критике со стороны общественности, за то что при их заключении была проявлена «излишняя уступчивость». В Японии же по их поводу были организованы празднества. Но, так или иначе, обе державы добились на этом этапе своих целей: Россия уменьшила угрозу своим дальневосточным районам и развязала себе руки на западе, а Япония получила возможность разыгрывать «русскую карту» в своем противодействии американской экспансии 15.

Агрессивная внешняя политика к материковым странам (Корея, Китай), все возрастающие японо-китайские противоречия, достаточно настороженное отношение к России стимулировали в Японии милитаризацию экономики страны, подняли удельный вес военных кругов в решении как внутриполитических, так внешнеполитических задач.

После Русско-японской войны, несмотря на тяжелейшее финансовое напряжение, Япония продолжала вкладывать огромные суммы на военные нужды, что послужило стимулом развития промышленности. Частные компании брали выгодные военные заказы, получая при этом выгодные кредиты на льготных условиях. Расходы покрывались за счет доходов от эксплуатации колоний, но главным образом — за счет налогов. Военные налоги, несмотря на окончание войны, по-прежнему взимались с населения страны.

Одним из важных показателей экономического прогресса любой страны является увеличение объемов производства и потребления электроэнергии. В Японии этот показатель был весьма впечатляющим: за 1907–1914 гг. производство электроэнергии возросло более чем в 6 раз. С целью максимального использования гористого рельефа Японии и обилия горных рек упор был сделан на строительство гидроэлектростанций.

Производство стали увеличилось за период 1906–1913 гг. в 3,7 раза и достигло 255 тыс. т, а производство чугуна — в 1,7 раза (до 243 тыс. т). Благодаря этому рывку перед мировой войной Япония уже могла за счет внутреннего производства удовлетворить свои потребности в чугуне на 48 % и в стали на 34 %. При этом на частные компании приходилось лишь 34 % выпуска чугуна и 15 % выпуска стали, большая же часть производилась на государственных предприятиях.

Производство угля за 1905–1913 гг. увеличилось в 1,6 раза и достигло 22 млн т, из которых более 3 млн т шло на экспорт. Накануне войны в этой отрасли было занято около 170 тыс. человек и насчитывалось около 100 предприятий, но основную часть добычи давало несколько крупных шахт.

Производство меди за 1900–1910 гг. возросло почти вдвое, при этом из 50 тыс. т, произведенных в 1910 г., около 35 тыс. т было экспортировано, и по этому показателю Япония вышла на второе место в мире. Почти 2/3 добычи и производства приходилось на 8 крупных шахт, принадлежавших четырем богатым семьям.

Быстро продолжало развиваться машиностроение, и прежде всего важнейшая его подотрасль — судостроение. К 1913 г. в Японии насчитывалось уже 6 верфей, на которых можно было строить суда большого водоизмещения. В 1913 г. на японских верфях было построено судов общей грузоподъемностью около 70 тыс. т, из них 20 тыс. т пришлось на парусные суда, а 50 тыс. т — на суда с паровыми двигателями и двигателями внутреннего сгорания.

Годы после Русско-японской войны были отмечены также быстрым развитием железнодорожного и морского транспорта. Если в 1893 г. только 7 % японского экспорта и 9 % импорта перевозилось японскими судами, то в 1913 г. их доля во внешнеторговых перевозках поднялась до 52 и 47 % соответственно.

Протяженность железных дорог за 1904–1914 гг. увеличилась в 1,5 раза и достигла 11 400 км, а общий тоннаж морского флота вырос в 2,3 раза и превысил 1,5 млн т. Однако если морской транспорт находился в руках частного капитала, то на железнодорожном транспорте вскоре после Русско-японской войны была проведена широкомасштабная национализация.

Учитывая исключительно важное военно-стратегическое значение железнодорожного транспорта, в 1906–1907 гг. правительство национализировало 17 частных компаний, в результате чего доля государственных железных дорог в их общей протяженности повысилась с 32 до 91 %. При этом, чтобы не ущемить интересы частного капитала, государство выплатило компаниям огромную компенсацию — около 500 млн иен.

В дальнейшем развитие железнодорожного транспорта осуществлялось главным образом за счет государственных средств. Вскоре после национализации была проведена техническая модернизация, в результате чего пропускная способность железнодорожной сети существенно возросла. С учреждением Южно-Маньчжурской железнодорожной компании «Мантэцу» и национализацией железных дорог в Корее завершилось создание единой системы государственных железных дорог в метрополии и колониях, что дало значительный экономический эффект 16.

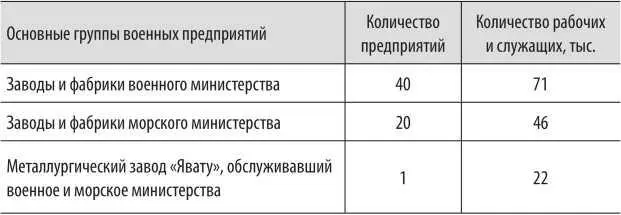

Исходя из итогов Русско-японской войны 1904–1905 гг., японские правящие круги сделали вывод: военная сила выдвинула Японию в ряды первостепенных держав. «Поскольку лидеры правительства Мэйдзи, — писал Г. Норман, — преградили путь дальнейшей демократизации японского общества и экономики и решительно устремили свои взоры на путь, ведущий к реакции внутри страны и агрессии вовне, тенденция к дальнейшей милитаризации всех сторон жизни японцев была установлена бесповоротно» 17. Экономика страны ориентировалась на военные нужды. К концу 20-х гг. XX в. почти вся промышленность, как государственная, так и частная, явилась базой милитаризации экономики. Государственная военная промышленность характеризовалась данными, указанными в табл. 2.

Таблица 2. Государственная военная промышленность Японии к концу 20-х гг. XX в.

Почти все предприятия военного ведомства объединялись в крупнейшие арсеналы по отдельным районам: Токийский, Осакский, Нагойский арсеналы и арсенал Кокура. Отделения арсеналов имелись в Корее и Маньчжурии.

Каждый комбинат (арсенал) включал в себя ряд крупных заводов. Например, в состав Токийского арсенала входили: завод взрывчатых веществ, оружейный завод, патронный завод, снарядный завод и др.

Предприятия Морского ведомства также были объединены в крупные комбинаты-арсеналы: Йокосукский арсенал, Морской арсенал в Куре и Сасебо. Существовали и более мелкие производства — морские депо в Майдзуру, Оминато и др. На заводах морского арсенала в Куре работало около 21 тыс. человек, что свидетельствовало о величине этого военно-промышленного комбината. Число всех частных заводов (включая мелкие), оборудование которых приспосабливалось для производства военной техники и вооружения, достигало 10 тыс. с количеством рабочих и служащих до 700 тыс. человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)