Сергей Бирюк - Март 1944. Битва за Псков

- Название:Март 1944. Битва за Псков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6040917-6-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Бирюк - Март 1944. Битва за Псков краткое содержание

Являющаяся завершающим этапом Ленинградско-Новгородской операции Псковская наступательная операция длилась с 9 марта по 15 апреля 1944 г. и осталась в тени титанических сражений. Работы по истории Псковской операции просто отсутствуют, в лучшем случае боям у Острова и Пскова в марте-апреле 1944 г. уделяется несколько абзацев.

Книга Сергея Бирюка – первая попытка в отечественной и историографии приподнять завесу тайны над боями начала марта 1944 г. в районе Острова и Пскова.

Март 1944. Битва за Псков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

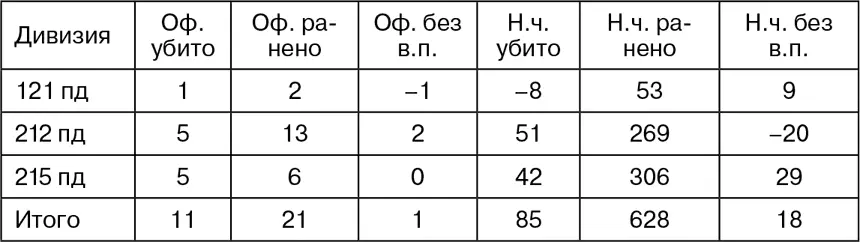

ПОТЕРИ НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИЙ С 16 ПО 31 МАРТА 1944 Г. (16, FRAME. 9117297-98)

Выводы командования 67-й армии

Армия в течение полутора месяцев непрерывно преследовала отступающего противника, вследствие этого войска и командиры, особенно на уровне взвод-рота, не были достаточно подготовлены к прорыву укрепленной полосы обороны. В период наступления войска приобрели практику в маневрировании на поле бое и прорыве промежуточных рубежей, слабоподготовленных в инженерном отношении с небольшой глубиной и не имеющих сплошного фронта обороны. Материально прорыв обороны был обеспечен недостаточно. В силу этого попытка прорыва обороны противника с ходу не увенчалась успехом.

Готовясь к прорыву офицеры и штабы не учли особенности местности. Недостаточно была изучена оборона противника и его система огня. Не был проведен весь комплекс разведывательных мероприятий, в частности забрасывание разведгрупп в тыл противника. Слабо велась инженерная и артиллерийская разведка. Передний край также недостаточно наблюдался офицерами. Ночные поиски велись нерешительно, часто не приводили к удовлетворительным результатам. Корпус генерала Хазова (110-й ск) за неделю не смог взять ни одного пленного. Комкор объяснял это обстоятельство бдительностью противника. Офицеры разведорганов дивизий и корпусов пытались управлять разведкой «кабинетным» методом, отсиживаясь на КП.

Не была проведена разведка боем, поэтому полки 46-й сд приступили к прорыву обороны вслепую. Офицеры 340-го сп имели смутное представление об обороне и системе огня противника. Перейдя в наступление полк попал под фланкирующий огонь со стороны д. Мешалки и пехотинцы были вынуждены залечь. В ночь с 10 на 11 марта полк, понесший значительные потери, был сменен 176-м сп, который повторил эти ошибки и успеха не имел.

Боевые порядки частей были построены без учета обороны противника и силы его сопротивления. Участки наступления полков и дивизий были велики (до 2 км) для реального их состава. Таким образом, наступающие силы были распылены, образовывались большие стыки, отсутствовала глубина боевых порядков.(2, л.40)

Усиленная оборона не может быть прорвана на всю тактическую глубину без своевременного введения в бой резервов. Прижатые огнем жидкие цепи надолго залегли на неподготовленном для этого рубеже неся значительные потери. Поэтому 340-й сп понес к исходу дня потери около 50 % и потерял боеспособность. Введенный на второй день резерв 46-й сд – 1-й батальон 176-го сп влияния на бой не оказал, т. к. вводился в бой не как усиление 340-го сп, а как подразделение, которое должно было выполнить задачу предшественника. Опыт боевых действий показывал, что для прорыва сильно укрепленной полосы обороны требуется давать дивизии сокращенную полосу наступления, не более 2 км.

Командирами всех степеней не было создано огневое превосходство над противником, «что неизбежно побуждало их к механическому стремлению осуществить прорыв, главным образом за счет живой силы, такая практика порочна и должна быть немедленно изжита». В подразделениях 18-й сд, часть тяжелого оружия пехоты была сдана на склады, с целью облегчить преследование противника. К моменту наступления получить его обратно не успели, поэтому батальоны имели по 2–3 станковых пулемета и по 2–3 противотанковых ружья. (2, л.41)

Техника взаимодействия движения пехоты и огня при организации прорыва командным составом не была освоена. Огневые задачи средствам усиления командирами ставились расплывчато, огнем тяжелого оружия управлять не умели. Пехота двигалась в атаку стихийно, несогласованно с огнем. Вместо постоянного продвижения вперед, пехота залегала под огнем, что исключало ведение организованного ближнего боя.

Организованный ближний бой предполагает:

– умение расчленить поставленную задачу на ряд последовательных атак;

– умение создать огневое превосходство средствами пехоты при проведении атаки;

– умение организовать огневую изоляцию объекта атаки, лишить его огневой поддержки из глубины и флангов;

– умение организовать бросок в атаку и закрепить захваченный рубеж.

Наступление же велось в значительной мере без использования боевого опыта по преодоления сильно укрепленной обороны противника, с отклонением от положений уставов. Так, в 18-й сд хотя и были выделены 5 штурмовых групп их функции ничем не отличались от стрелковых взводов, технически они не были оснащены.(2, л.41)

Пехота была не обучена закреплять захваченную территорию, не окапывалась, офицерский состав не организовывал немедленно ПТО, не умел управлять личным составом и огнем при отражении контратак противника, не использовал имеющиеся средства для борьбы с танками.

Пехота была недостаточно обучена быстрому перемещению: в период артподготовки боевой порядок подразделения не успевал выйти на рубеж атаки, вследствие чего бросок в атаку не получался. Офицеры в момент атаки теряли управление подразделениями (224-я и 18-я сд). Направление не выдерживалось. Атака вторых и третьих траншей из-за медленного передвижения и слабого управления часто захлебывалась. Боевые порядки в ходе наступления иногда перепутывались между собой. (2, л.42)

В отношении артиллерии наступление 9–12 марта вскрыло следующие недочеты:

а) Офицерский состав артиллерии слабо знал оборону и огневую систему противника в полосе обороны. Не сумел в соответствии с жесткими сроками подготовки организовать огневой бой.

б) Подготовка артиллерии к прорыву была проведена недостаточно качественно. Неконкретность целеуказания, незнание артминометной группировки противника, слабая работа артразведки, неточность пристрелки, недостаточная гибкость в пристрелке и маневре траекториями.

в) Артиллерия (110, 7-й ск) не справилась с основной задачей подготовки атаки огнем: артиллерия не довела пехоту и танки до успешного завершения прорыва, чем не выполнила главные задачи артиллерийского наступления, не подавила огневую систему противника, которая из глубины действовала все время, нанося большой урон наступавшим, поджигая танки и самоходную артиллерию. Не случайно, что танковые полки от арт. огня противника понесли огромные потери до 80 % своего состава.

г) Контрминометная и контрбатарейная борьба, как важнейшее звено огневой деятельности артиллерии, велась вяло, не уверенно и по площадям, что не давало необходимого эффекта. Наступающая пехота артминометным и автоматическим огнем немцев прижималась к земле, не смея поднять головы. (18 сд, 46 сд, 310 сд) д) Артиллерия сопровождения и прямой наводки, вследствие (во многих случаях) открытой местности, вынуждена была отставать от боевых порядков пехоты и не вести огня, ибо ее проявление немедленно засекалось противником и орудие выводилось из строя. (340, 314, 414 и 424 сп) е) Хорошо организованное взаимодействие артиллерии с пехотой в начале наступления (совместные рекогносцировки с пехотными командирами, составление таблицы огней, составление целеуказаний, совместное нахождение пехотных и артиллерийских командиров на КП) ходом наступления нарушалось и впоследствии никем не восстанавливалось. Пехота не обучена прижиматься к линии разрывов снарядов на расстоянии 200 м.(2, л.43)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: