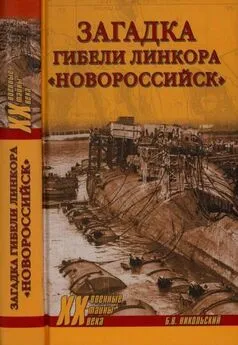

Борис Никольский - Загадка гибели линкора «Новороссийск»

- Название:Загадка гибели линкора «Новороссийск»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-6436-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Никольский - Загадка гибели линкора «Новороссийск» краткое содержание

Загадка гибели линкора «Новороссийск» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помнится, что много лет после переезда на Садовую мы с мамой, посещая центральный рынок, частенько захаживали в гости к Лобатюкам. Причиной этого было и то, что в бараке рядом с «нашим» бывшим домом жила мамина землячка по Горькому — жена мичмана Роганова, и ее сын Валера, который еще долгие годы оставался моим товарищем по детским играм. Самое же главное, что после демобилизации Владимир Иванович Лобатюк лет двадцать работал водителем персональной машины какого-то чиновника из главка АЗ-ЧЕР-РЫБЫ, располагавшегося напротив нашего дома на Садовой, с 1962 года переименованной в улицу Терещенко. Так что мне частенько приходилось видеть «дядю» Володю, ожидавшего своего «шефа» на перекрестке Таврической и Терещенко. Видимо, он проработал в этом качестве до упразднения главка… Так он и запомнился мне — с очень смуглым, с жесткими чертами лицом, и добрыми, улыбающимися глазами. Только сейчас, просматривая подписи под фотографиями, я обнаружил, что Владимир Иванович Лобатюк умер в 1977 году.

Что касается меня лично и моего изначального отношения к трагедии «Новороссийска» и к самой теме… Мой отец с июля 1952 года — командир базового тральщика 254-го проекта, а с октября 1954 года — командир дивизиона тральщиков бригады траления Дивизии ОВРа. В этой связи отец, сначала в качестве командира флагманского тральщика дивизиона, а затем — командиром дивизиона из 12-и БТЩа, руководил тралением севастопольских бухт. Мы неоднократно будем упоминать о том, что севастопольские бухты с момента освобождения Севастополя от немцев и румын в мае 1944 года тралились поэтапно десятки раз. Первый этап интенсивного траления проводился в августе — октябре 1944 года. Этот этап предшествовал возвращению в севастопольские бухты из баз Кавказа кораблей Черноморской эскадры. Второй, еще более интенсивный и тщательный, этап траления последовал в октябре декабре 1944 года перед Ялтинской конференцией в ожидании визита в Севастополь глав союзных держав. И, как известно, такой визит состоялся и посуху, и по морю. На английском крейсере в Севастополь прибыла супруга президента США — Элеонора Рузвельт. Можете ли вы себе представить те усилия и ту степень ответственности, что легла на «плечи» команд наших тральщиков и групп водолазов в процессе поиска и уничтожения донных и якорных мин. Я не оговорился — не только донных, но и якорных. Зимой 1984 года многие моряки, служившие на кораблях 30-й дивизии, были свидетелями того, как в районе 13-го — 14-го причалов после жесточайшего шторма года всплыла очередная якорная мина. Аналогичный случай был рядом с Павловским мыском в 1992 году.

Для тех, кто запамятовал, напомню, что в первые же дни войны в прибрежных водах в районе Севастополя в несколько приемов было выставлено несколько тысяч якорных мин и минных защитников. Несмотря на послевоенное интенсивное траление, в ходе которого основная масса этих мин была вытралена и уничтожена, сотни якорных мин по техническим причинам, не отделившись от своих якорей и оставаясь на дне, естественно, не поддавались тралению контактными тралами, многие десятки мин срывались штормами с минрепов, носились по морю, попадая в том числе и в Севастопольскую гавань. Не составляет большого секрета и то, что по сей день дно севастопольских бухт представляет собой редкостную по насыщенности свалку всякого, в том числе и взрывоопасного, хлама. По условиям военного характера, еще большую свалку представляли гавани Пиллау-Балтийска, Данцига-Гдыни, но они по протяженности значительно меньше севастопольских, и их было значительно легче очистить. К специфике траления и поиска мин в севастопольских бухтах мы еще вернемся, пока лишь отметим главное — тот этап траления, что возглавлял мой отец, было третьим, и если не самым масштабным, то самым тщательным и эффективным. Я не стану вдаваться в технические проблемы контактного и магнитного траления, скажу лишь то, что количество галсов тральщиков с магнитными тралами превышало максимально возможную кратность, устанавливаемую на взрывателях немецких, советских и английских мин. Вы конечно же слыхали о том, что практически в течение 2 лет, с июля 1942 по май 1944 года, наша торпедоносная, она же — миноносная авиация «успешно» сбрасывала в севастопольские бухты свои отечественные и английские донные магнитные мины. Севастополю в этом отношении просто больше «уделяли внимания», а так — наши авиаторы не с меньшим успехом засыпали минами гавани Одессы, Николаева, Констанцы, Бургаса и Варны… Для того, чтобы все последующие годы напряженно и с переменным успехом вытраливать эти мины… Такая вот военно-морская «рулетка», с реальной возможностью подрыва не только на вражеской, но и на «своей родной» мине.

Для максимального повышения эффективности траления севастопольских бухт применялись так называемые шнуровые заряды. Представьте себе двухсотметровый брезентовый шланг диаметром в 20 сантиметров, внутри которого уложены толовые шашки. Этот «шланг» укладывался на дно и подрывался. В радиусе 10–15 метров от линии взрыва гарантированно детонировали и уничтожались все взрывоопасные предметы. Такая «незатейливая» операция проводилась поэтапно на всех фарватерах, рекомендованных судам, входящим в бухту. После этого составлялись отчеты, скрепленные подписями ответственных лиц. Это все говорится к тому, что когда случилась беда, и после взрыва перевернулся линкор, погибли люди, была назначена правительственная комиссия, ее возглавил заместитель председателя Совета министров генерал-полковник Малышев. Ответ пришлось держать всем, начиная с командующего флотом вице-адмирала Пархоменко, кончая мичманом, дежурившим в ту трагическую ночь на посту НиС Константиновский. Перед вызовом на минную секцию комиссии Малышева — к контр-адмиралу Першину мой отец достал из сейфа четвертый, ранее неучтенный экземпляр калек траления бухты (первые два экземпляра были в свое время разосланы в штаб флота и МТО ГШ ВМФ, а последний (?) третий экземпляр уже пару лет пылился в архиве флота), заверил его задним числом в секретной части дивизии ОВРа и вместе с начальником штаба бригады траления отправился на «ковер» к председателю Государственной комиссии. Когда эти кальки с приложениями и пояснениями легли на стол членов комиссии по «взрыву», вопросов к представителям бригады траления не последовало. Это что касалось на тот момент «минной» версии в ее «чистом» виде. К отдельным нюансам этой памятной «встречи» нам еще предстоит вернуться.

На следующее утро после катастрофы перевернувшийся линкор возвышался над поверхностью воды частью своего днища и с каждой минутой все больше погружался в воду. Со всех сторон, в том числе из той части корпуса, что уже была скрыта водой, были слышны звуки ударов металла о металл. Находившиеся внутри корпуса моряки пытались привлечь к себе внимание, напоминая о том, что они еще живы. Моему будущему тестю — на тот момент помощнику флагманского механика бригады эскадренных миноносцев капитан-лейтенанту Алексахину Николаю Ивановичу приказали срочно прибыть на портовый плавкран и организовать доставку и установку тубуса на днище перевернувшегося линкора. Задумка была — поставить тубус на днище, создать компрессором подпор воздуха и, вырезав участок днища, выводить через образовавшийся проход находившихся в трюме моряков. Пока плавкран поставил себе на палубу этот «тубус», снятый с УТС тренировочной базы подводников, пока буксиры перетаскивали его в район днища перевернувшегося «Новороссийска», группа «аварийщиков» с СС «Карабах» стала автогеном резать днище в том районе, откуда ближе всего раздавались стуки о корпус корабля… Это было отчаянное и технически необоснованное решение. Как только вырезали лист днищевой стали, то из отсека, обжигаясь о дымящиеся края металлического листа, вылезли семь моряков из трюмной команды линкора. Но сразу же из отверстия в трюме линкора стал выходить воздух, корпус корабля с большей скоростью стал погружаться в воду. Когда плавкран с «тубусом» подошел к находившейся над поверхностью частью днища линкора, то установить тубус уже не представлялось возможным. Волна уже перекатывалась через выступавшую часть днища линкора. Вроде участвовали, но и вроде как опоздали?.. Претензий не было, особых вопросов не последовало. Но и вспоминать Александру Николаевичу Алексахину об этом эпизоде первые пятьдесят лет после катастрофы с «Новороссийском» вроде как-то не хотелось. И это тоже вполне естественно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Никольский - Пароль XX века [Рассказы]](/books/1093023/boris-nikolskij-parol-xx-veka-rasskazy.webp)