Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1)

- Название:Биологическая война (Часть 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1) краткое содержание

Часть 1. Краткая история применения биологических средств для поражения людей.

Биологическая война (Часть 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судьба проникших в дыхательные пути человека частиц биологического аэрозоля.В основном была установлена в конце 1940-х и вначале 1950-х гг. Исследования механизмов ингаляционного инфицирования агентами БО и разработка самого БО шли параллельными направлениями, оказывая постоянное влияние друг на друга. Они значительно обогатили наши представления об анатомии, физиологии и механике дыхательных путей. Более подробно о функционировании дыхательных путей человека можно прочитать в работах М. Н. Ситникова (1968); L. Reid (1973); В. И. Огаркова и К. Г. Гапочко (1975); P. Е. Morrow (1980).

Судьба проникших в дыхательные пути человека частиц биологического аэрозоля определяется их физико-химическими свойствами (дисперсность, гигроскопичность, электрический заряд и др.). Задержка частиц биологического аэрозоля обусловливается силой тяжести, силой инерции и броуновским движением. Эти факторы связаны с массой частиц, т. е. практически с их дисперсностью. В верхних дыхательных путях, где воздух движется с достаточно большой скоростью, основным механизмом осаждения крупных частиц являются инерция и седиментация, влияние которых прямо пропорционально плотности и квадрату диаметра частиц. С уменьшением величины частиц влияние указанных факторов ослабевает и поэтому мелкие частицы в верхних участках легких задерживаются меньше и проникают в более глубокие отделы легких, где основным механизмом их оседания будет броуновское движение.

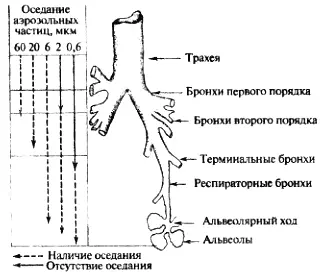

На степень задержки частиц в дыхательных путях влияют: концентрация вдыхаемого аэрозоля, глубина и частота дыхания, носовой или ротовой тип дыхания, состояние органов дыхания. Глубина проникновения частиц биологического аэрозоля и их первичное распределение в различных отделах дыхательной системы определяется дисперсностью частиц. Только частицы величиной 1–3 мкм и меньше могут достигнуть альвеол (рис. 1.46).

Рис. 1.46. Схематическое строение легочных путей и их отношение к оседанию частиц. По М. Н. Ситникову (1968)

Степень задержки частиц определяется их размерами. Частицы размером 10 мкм и более полностью задерживаются в дыхательных путях, в то время как частицы размером 3,2 мкм — всего на 61–80 %, а 0,4 мкм — 17–33 %.

Было установлено, что через слизистую оболочку концевых бронхиол или альвеолярный эпителий микроорганизмы, используемые в качестве агентов БО, проникают в основном благодаря фагоцитозу альвеолярных макрофагов и лейкоцитов. Затем ни вместе с макрофагами и лейкоцитами попадают или непосредственно в кровеносные капилляры легкого и по ним разносятся по всему организму, либо поступают в лимфатические сосуды, оттуда в регионарные лимфатические узлы и далее, при их прорыве, в грудной проток и венозную кровь (Drinker, Hardenber, 1947).

Технические средства применения аэрозолей агентов БО. Внаставлениях армии и ВВС США по защите от БО (ТМ 3-216 и AFM 355-6, 1964) перечислены три основных метода образования аэрозолей биологических агентов: с помощью генераторов, распыление и взрыв. Основная проблема при создании устройств, образующих аэрозоли, состояла в необходимости разрешения следующего технического противоречия — распыляемый материал должен иметь дисперсность, позволяющую осуществить ингаляционное инфицирование живой силы противника, но при этом он не должен подвергаться физическим воздействиям, способным вызвать гибель микроорганизмов, либо инактивацию токсинов. В опытах американских военных ученых использовались суспензии бактериальных и вирусных агентов, коллоидные растворы токсинов и сухие рецептуры с определенным размером частиц. В качестве агентного имитатора токсинов применялись препараты альбумина куриного яйца.

Аэрозольные генераторы и ВАПы. В указанных выше американских наставлениях о защите от БО объясняется, что аэрозоль может быть получен в результате пропускания жидкой рецептуры в виде гомогенной суспензии через сопло распылителя при регулируемом давлении. Такие распылительные устройства называются гидравлическими . Размер создаваемых ими частиц определяется величиной давления, размером отверстия, содержанием агента и относительной влажностью атмосферного воздуха.

Хотя конструкции сопел были весьма разнообразными, ни одно из них не давало гомогенного аэрозоля нужной для военных дисперсности. Большинство частиц получались крупными, и аэрозоль быстро оседал, не проникая в глубокие отделы легок предполагаемых жертв биологической войны (Patric W. III.,2001).

Типичным для распыления жидких рецептур такого типа в 1950 гг. было сопло РТ-12. Жидкость распылялась под давлением 1000 фунтов/кв. дюйм, проходя через отверстие с острыми краями, и ударялась в установленный перед отверстием стержень. В результате образовывалась струя в виде конуса, которая в последующем распадалась капельки. В подобном устройстве лабораторного типа удавалось достигать сравнительно высокой скорости подачи жидкости, около 300 мл/мин. В качестве жидкой среды обычно использовали желатин в фосфатном буфере. Примерно 15 % материала. распыленного таким образом, после испарения воды переходило в частицы с диаметром 5 мкм (Zentner F., 1961). Несмотря на высокую производительность, диапазон распыленных частиц был таков, что распылители гидравлического типа мало подходили для целей биологической войны. Они не «показали» себя во времена войны на корейском полуострове и уже к концу 1950-х гг. считались устаревшими.

Другой тип распылителя, исследовавшегося тогда на предмет пригодности для применения агентов БО с помощью авиации, был воздухоструйный. Принцип его действия заключался в том, что жидкость, вытекающая из сопла, деформировалась под действием потока воздуха, имеющего высокую скорость. Диапазон размеров образующихся частиц был не столь велик, как при работе с гидравлическими распылителями. Благодаря импакции на экраны, удавалось удалять крупные частицы из аэрозоля. Однако воздухоструйные распылители малопроизводительны. К тому же более 95 % частиц имеют диаметр, выше того, который необходим даже для лабораторных экспериментов по оценке опасности инфицирующих аэрозолей (Mercer Т. Т. et al., 1968).

В конце 1950-х гг. наиболее перспективными считались распылители, работающие на центробежном принципе. Они уже два десятка лет использовались для распылительной сушки биологических материалов (см. рис. 1.18), и поэтому имелось много их различных модификаций. В таких устройствах жидкость подается на быстро вращающуюся поверхность, установленную под прямым углом к оси вращения. Под действием центробежной силы образуется тонкая пленка жидкости. Поток идет в радиальном направлении, так что образующаяся пленка имеет не одинаковую толщину. Деление пленки на капельки происходит при той толщине, которую эта пленка имеет на краях поверхности. От этой толщины зависит преобладающий размер капелек. Диаметр диска в таких распылителях обычно составляет 5 см, скорость его вращения примерно 70 тыс. об/мин. Вращение осуществляется с помощью электромотора постоянного тока, либо пневматического двигателя или воздушной турбины, поэтому они издают характерный свистящий звук, за который американские исследователи прозвали их «турбинками» Обычно такие распылители используют для генерирования частиц в диапазоне 20—100 мкм, но варьируя скоростью вращения диска и составом распыляемой жидкости, исследователям удавалось получать относительно однородный аэрозоль с дисперсностью в 5 мкм. Центробежные распылители дают монодисперсные аэрозоли с геометрическим стандартным отклонением 1,1. Их недостатками являются ненадежность, низкая производительность и сложность эксплуатации (Marple V. A., Rubow К. L., 1980).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)