Жорж Дюби - История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д'Арк

- Название:История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д'Арк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7133-1066-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жорж Дюби - История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д'Арк краткое содержание

В предлагаемой вниманию читателей работе автор рассматривает средневековое французское общество, как бы поднимаясь над фактологической картиной прошлого, уделяя внимание лишь отдельным, наиболее ярким историческим событиям. Он глубоко проникает в общественную структуру, раскрывает взаимодействие материальной цивилизации, культуры и других социальных факторов в развитии общества. В книге широко использованы источники — свидетельства современников тех далеких времен.

Работа содержит географические карты, генеалогические диаграммы, снабжена справочным аппаратом.

Для студентов, преподавателей, специалистов-историков, всех интересующихся историей Франции.

История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д'Арк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

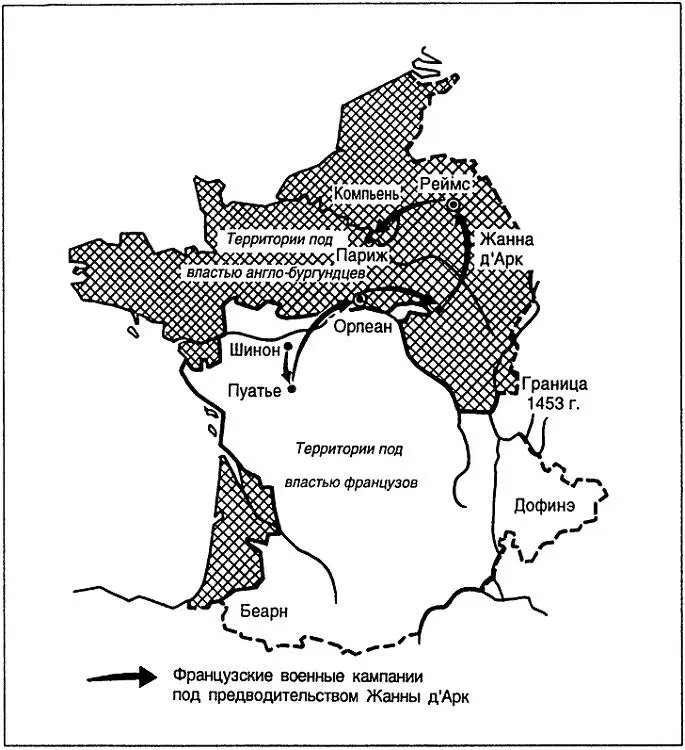

Люди того времени единодушно посчитали за чудо неожиданный поворот событий, то, что англичане, доселе непобедимые, бежали от Жанны как от дьявола. Англичане были уверены в том, что «в ней заключено что-то гибельное». Колдунья! И действительно, в умах всех тех, кому мешали перемены, возникал вопрос: в самом ли деле явил себя Промысел Божий? А может быть, то было дело рук сатаны? Следовало повременить с ответом, ибо Жанна продолжала действовать, ее миссия не была завершена. Ей предстояло изгнать англичан из Франции, она обещала, как утверждали, взять Париж. Однако Париж не походил на Орлеан, был наводнен бургиньонами. Многие из них боялись — одни за свои места, а другие — за свою жизнь. Париж взять не удалось. Под Шарите-сюр-Луар — новое поражение. Наконец, Компьень. Здесь 24 мая 1430 г. Жанна попадает в плен. Это новое знамение, противоположное первому, привело к тому, что среди политиков, окружавших Карла VII, стали множиться сомнения, а в лагере его противников вновь воспряли духом. В Париже доминиканским проповедникам не составило большого труда разоблачить «эту свирепейшую Англичане женщину», которая бесстыдно разгуливала в мужском платье среди воинов, была жестокой, избивала толстой палкой тех, кто не спешил следовать за ней. «Наполненная пламенем и кровью, убийствами христиан», эта женщина, тем не менее, похвалялась, что вознесется прямо в рай. Два дня спустя после ее пленения Университет потребовал предать Жанну суду за «преступление, в котором чувствуется ересь». Англичане хотели заполучить пленницу, выкупили ее и заключили свою драгоценнейшую добычу в самом надежном из укрытий — в замке Руана. Разумеется, англичане намеревались предать ее смерти, но предварительно — доказать, что Жанна была одержима демоном, что этот демон, принимая обличья Св. Михаила, Св. Маргариты и Св. Екатерины, направлял ее действия, что Карл VII поэтому стал игрушкой в руках сатанинских сил и, собственно говоря, был околдован.

Итак, 3 января 1431 г. Генрих VI, «милостью Божией король Франции и Англии», поручил епископу диоцеза Бове, где была схвачена Жанна, начать процесс против Девы «согласно установлениям божественного и канонического права». Прелат, тесно связанный с бургиньонской партией, укрывался в Руане, и были основания надеяться, что он хорошо справится с задачей. Вторжение сверхъестественного в это дело, имеющее очевидный политический характер, превращало его в дело о вере. Поэтому оно подлежало рассмотрению в инквизиционном трибунале. Не будем сверх меры осуждать его членов. Ни епископ Кошон, ни судебные заседатели не искали личной выгоды. Но ими двигал страх. Они боялись Варвика, начальника местного гарнизона, а еще больше — дьявола, который мерещился им повсюду. Мы должны помнить о том, что представляло собой тогда христианство. Благодаря успешным пасторским усилиям оно стало, наконец, народной религией; верования низов, бесхитростные, спонтанные проявления их набожности глубоко повлияли на логические построения, созданные в XIII веке схоластикой; ныне такие верования проникли даже в умы докторов теологии. Эти ученые мужи, столь гордившиеся своей способностью логически рассуждать, глубоко верили (так же, как и обвиняемая, если не больше) во вторжения невидимых сил, в голоса, в фей. И задачу свою они видели как раз в том, чтобы отличить благое от пагубного в запутанном переплетении всего этого в их представлениях о сверхъестественном мире. Судьи выполняли свои обязанности, как могли, прибегая к средствам, которые выработали их предшественники-инквизиторы, преследовавшие катаров. Имелись в виду все способы, позволяющие сломить сопротивление обвиняемого, вырвать у него признание, исключая, однако, в данном случае телесную пытку. Ибо на этот раз дело было необычным. Жанна не являлась простой «пастушкой». Она общалась с сильными мира сего, завоевала их доверие, получила от них помощь, множество людей с пылом поддерживали ее. Она помнила об этом. И судьи об этом не забывали. И потому страшились ее. Если Жанна действительно одержима бесами, то есть опасность натолкнуться на их ухищрения. Если же она чиста (а так, очевидно, думали многие из них, в этом, несомненно, были убеждены Изамбар де ла Пьер, Августин, Мартин л'Адвеню, монах-доминиканец), то возникала опасность в страхе перед военной властью осудить невинность вопреки своей воле.

По правде говоря, «идолопоклонство» и «обращение к дьяволу» не представляли собой единственные пункты обвинения. Перед судьями была женщина, подозреваемая в схизме. В ту эпоху это слово имело зловещий смысл. Только что завершился «Великий раскол», христианский мир с трудом приходил в себя. Под схизмой подразумевался мятеж. По этой статье не было никакого сомнения: Жанна виновна. «Бегинка» упорно отказывалась подчиниться церковным властям, обращаясь к Торжествующей Церкви, то есть непосредственно к Силам небесным. И в мрачной темнице Жанну посещают голоса, возвращая ей мужество. Она не изменяет им. Редкий случай в процессах такого рода — обвиняемая, как все видят, не сдается. Иногда силы покидают Жанну, которую осыпают оскорблениями, жестоко лишают Причастия. Но она сразу же преодолевает слабость, вновь обретает уверенность, отказываясь покоряться людям. Итак, ересь, «нераскаяние в своих грехах». Трибунал клириков более не колеблется, с облегчением выносит приговор. Жанну отлучают от Церкви, изгоняют из христианского сообщества «как зараженную». Ее передают светскому правосудию. Руанский бальи ожидал такого приговора. Не устраивая нового процесса, он приказал сжечь Жанну на костре, «с милосердием», принародно. Что и свершается 30 мая 1431 г. Для одних эта казнь означала, что рассеялись колдовские чары, которыми воспользовался дурной король. Другие же были уверены, что Жанна умерла как мученица, принеся себя в жертву ради доброго короля.

Прихожанка из Домреми принесла народное слово. Явив пример безупречности, она призвала к покаянию во имя очищения королевства от грехов, которые его низвергнули, выразила народное мнение о королевской власти и о государстве. Они по-прежнему остаются под строгим надзором божественной силы. Жанна высказала это мнение с такой ясностью, что ее недолгая жизнь имела поразительные следствия. Сама она погибла. Но благодаря ей произошло чудо, осветившее все вокруг. Это чудо, позволившее преодолеть дух безнадежности, полностью изменило ход вещей в людском мире, дало толчок глубинному движению, которое не могла остановить ее мученическая кончина. Благодаря этому движению удалось за несколько лет избавить все королевство от захватчиков. Жанна сплотила нацию. Южная часть Франции, где говорили на языке ок , уцелевшая при нашествии, проявила верность, пришла на помощь опустошенному северу. Карл VII был восстановлен в своих правах. Он воплощал порядок и мир. У него достало здравого смысла никоим образом не покушаться на то разнообразие форм, которое государство приобрело за время смуты. Обновление опиралось как раз на местные особенности. Провинции сохранили свои кутюмы, представительные собрания, столицы, самобытные учреждения. Умеряя собственные требования, королевская власть смогла распределить налоговые привилегии между «добрыми городами», цехами, многочисленными категориями служителей. Торжествовала осмотрительность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: