Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Название:Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5372-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] краткое содержание

Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

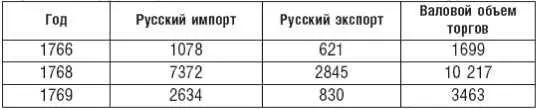

Примечание . Данные округлены до полного рубля. Заимствовано у М.Д. Чулкова из «Исторического описания» (III. Кн. 2. С. 340–341). Статистика экспорта за 1770 год указана не точно, но исправить ее не представляется возможным. Статистика за 1766, а также 1768–1772 годы заимствована у М.Д. Чулкова из «Исторического описания» (III. Кн. 2. С. 340–341); сравните со статистикой X. Трусевича из его труда «Посольския и торговыя сношения» (С. 161–162). В своем труде «Очерки развития» М.И. Сладковский на с. 18 воспроизвел статистику М.Д. Чулкова, но допустил ошибку в том, что представил ее в тысячах рублей. Уильям Туке в книге «Жизнь императрицы России Екатерины II» (The Life of Katherine II, Empress of Russia) на c. 463 представил статистику торговли за 1775 год, но добавил, что на валовом товарообороте 3500 рублей собрали пошлину в размере 8330 рублей! Статистику за 1802–1805 годы вычислили в результате сопоставления данных из книги Н.В. Семивского «Новейшия, любопытныя и достоверныя повествования о восточной Сибири, из чего многое доныне не было известно» (С. 169–170) и отчета Министерства коммерции «Государственная торговля». Как сказано в примечании к таблице 1, в статистике Н.П. Румянцева объединены данные по Кяхте и Цурухайтую, тогда как у Н.В. Семивского приводятся данные только по Кяхте. Так, в статистику Н.П. Румянцева по русскому экспорту фактически включена стоимость только русских товаров, то фактическая общая стоимость российского экспорта через Цурухайтуй могла быть несколько больше, чем указана в данной таблице. Однако представляется разумным исходить из того, что количеством иноземных товаров, вывезенных через Цурухайтуй, можно пренебречь в силу его мизерности. Предложенная статистика в лучшем случае представляется близкой к истине, однако она дает общее представление о масштабах торговли.

Достоверная статистика валового товарооборота сохранилась всего лишь по считанным годам. Л. Ланг утверждал в своем отчете за 1736 год, что, по его собственным наблюдениям, на данной заставе торговля шла исключительно вяло. Он заверил чиновников Санкт-Петербурга в том, что совершенно определенно она «не превышала 10 тысяч рублей в год», быть может, находилась на уровне гораздо ниже — около тысячи рублей. В таблице 3 воспроизведена статистика по состоянию на окончание XVIII и начало XIX столетия. С большой долей вероятности ее можно считать предположительной, зато она на самом деле указывает на малый масштаб товарообмена. Он выглядел настолько незначительным, что жителям Цурухайтуя приходилось отправляться с оказией в Нерчинск и Иркутск для приобретения многих предметов первой необходимости. Даже во время приостановки торгов в 1785–1892 годах, судя по сохранившимся признакам, подавляющее большинство сибирских купцов переправляло туда только лишь небольшую часть своих товаров, обычно доставлявшихся ими в Кяхту и Маймачен.

Вывоз в Китай русских товаров

Меха

Львиная доля товаров, вывозившихся из России в Китай через Кяхту в последние три четверти XVIII столетия, приходилась на меха. Александр Казимирович Корсак обобщил положение дел в торговле за 1768–1785 годы таким образом: «Стоимость пушнины… составляла около 85 процентов стоимости всего экспорта, а остающиеся 15 процентов на протяжении долгого времени приходились на выделанную кожу и ремесленные товары». Х.И. Трусевич утверждал, что в 1792 году на пушнину приходилось 84 процента общей стоимости экспортных товаров (мехов на 1 601 263 рубля). На более продолжительный период времени с 1792 по 1800 год А.К. Корсак считал реальной долю около 70 процентов. Значительно более старательный и вдумчивый историк М. Андреев приводит статистику куда скромнее. Притом что абсолютная стоимость вывозившихся за рубеж товаров продолжала поступательно расти на протяжении всего столетия, по его расчетам получается так, что доля мехов в валовой стоимости экспорта в рублях снижалась (1700 год — 81 процент, 1755 год -69,8 процента, 1781 год — 65 процентов, 1850 год — 33 процента). Статистика из сборника Н.П. Румянцева служит подтверждением правдивости выводов М. Андреева. В начале XIX столетия меха по-прежнему числились главным предметом торговли товарами российского изготовления, однако значительно увеличилось количество поступавших в Кяхту европейских товаров, из-за чего доля пушнины в валовом экспорте с 1802 по 1805 год сокращалась до 32, 32, 30,5 и 28 процентов.

Одновременно в Пекине обозами или на границе китайцам продавалась самая разнообразная русская пушнина. Попытка разделить, отсортировать и определить цену одного вида такого товара относительно другого осложняется практикой упаковки пушнины разных пород (и соответствующей ценности) в неодинаковом количестве. Одна часть товара упаковывалась целыми шкурами (по сорок, по сто или по тысяче штук), другая часть шла нарезом на спинки, брюшки, горлышки, грудки, лапки, шейки, хвосты и головы. Какой-либо стандартизированной классификации ассортиментов пушнины внутри конкретных пород не существовало; не многие из тогдашних очевидцев принадлежали к квалифицированным специалистам по классификации пушнины. И среди наших источников практически не встретишь согласия относительно истинной ценности конкретного вида пушнины. Гастон Коэн выделяет четыре общих критерия, которые, как он предполагает, использовались тогда: разновидности самого меха и его состояние, цвет, внешняя красота и, прежде всего, его подлинность, то есть покупателю предлагался тот вид и вариант меха, который им подразумевался. К тому времени широкое распространение получили такие способы подделки меха, как его перекрашивание и доведение до художественного совершенства, особенно когда дело касалось расчлененной шкуры. Китайцы обычно проводили осмотр товара днем при ясном небе и в тени, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Таким образом они пытались обнаружить следы подделки. Что касается сравнительной стоимости пушнины в рублевых ценах, у нас существуют веские основания не слишком верить точным ценам, указанным в таможенных реестрах, поскольку, как справедливо заметил Константин Васильевич Базилевич, российские таможенные пошлины в XVIII столетии начислялись, с одной стороны, на основе «реальной», то есть рыночной, стоимости предмета торговли. А с другой — на основе «таможенной стоимости», или средней рыночной цены, или даже на основе совершенно произвольно назначенной цены, которая иногда не изменялась «на протяжении нескольких десятилетий». К.В. Базилевич пришел к заключению о невозможности или непостоянной возможности уравновешивания суммарных показателей различных предметов обмена и валовой денежной стоимости торговли. Он с полным на то основанием мог бы добавить, что в равной степени нельзя верить указанным в таможенных документах ценам на товары. Несмотря на все эти соображения, показатели объема сбыта конкретных видов пушнины следует считать достоверными в широких пределах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)