Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Название:Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5372-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] краткое содержание

Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несколько позже в Кяхте появилась своеобразная собственная городская администрация, расположившаяся в земской избе. До 1774 года эта кяхтинская изба подчинялась селенгинской городовой ратуше, затем верхнеудинскому градоначальнику и, в конечном счете, канцелярии иркутского губернатора. В таком порядке подчинения нашло свое отражение исключительно торговое предназначение данного города: возглавлял его староста, избиравшийся из числа купцов, постоянно проживавших в Кяхте. Старосту подбирали из среды состоятельных и «первостатейных» купцов на сходах всех жителей, зарегистрированных в качестве тех же купцов. Старосте подчинялись цеховые старейшины — представители «различных ремесел», обязательно достойно владевших грамотой. Купцы и ремесленники общими усилиями выбирали нескольких грамотных мужчин, имевших хорошую репутацию, на службу в канцелярию Селенгинска оценщиками и целовальниками для работы с товарами, представляемыми для таможенного осмотра и назначения размера сбора. К тому же деловой люд Кяхты представлялся в Иркутской канцелярии двумя челобитчиками, привлекавшимися к обсуждению размеров податей, коммерческих и судебных дел, касавшихся жителей Кяхты.

С.Л. Владиславич-Рагузинский настаивал на возведении еще одной крепости — Троицкосавской (форта у деревни Троицкой или поселка Новотроицк) в 5 километрах ниже по течению реки Кяхты и севернее Селенгинска, на месте прежнего Барсуковского зимовья. Диаметр этого форта должен был составить 512 метров, при нем планировался храм Пресвятой Троицы, большое деревянное здание таможни из шести комнат, темница, конюшни, склады и все прочие атрибуты города, которому предназначалось служить центром административного, таможенного и военного управления прилегающего пограничного района. В целях перегораживания дорог и пресечения контрабанды устраивались частоколы и рогатки, простиравшиеся фактически до самой Кяхты в одну сторону и реки Чикой в противоположную. Охранявшие границу в этой зоне солдаты обычно размещались в казармах Троицкосавска. Основным торговым поселком считалась Кяхта, а Троицкосавск служил военно-административным центром. Купцам предписывалось отправляться в путь прямо туда, и там производился осмотр их товаров с последующим назначением государственных таможенных пошлин.

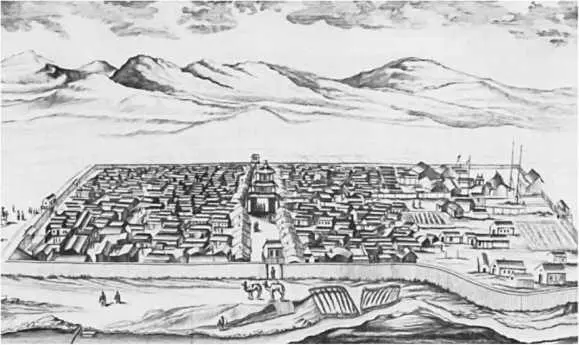

Вид на китайский приграничный город Маймачен с Кяхтой с западной стороны. Из труда Уильяма Кокса «Отчет о русских открытиях между Азией и Америкой» (Account of Russian Discoveries Between Asia and America). London: T. Caddel, 1780. C. 210–211. Данная гравюра «исполнена с величайшей точностью», как У. Коксу «сообщил джентльмен, побывавший на том месте». С. 221.

В 80 километрах дальше на север и 8-10 километрах от Селенгинска находился еще один форт — Стрелка, или Петропавловск, тоже расположенный на единственном разрешенном для купцов пути движения. От находившегося на клочке земли, образовавшемся при слиянии рек Чикой и Селенга, форта тоже возвели простиравшиеся от реки до гор частоколы, которые предназначались для надежного перекрытия дороги. Время от времени форт Стрелка служил основным пунктом сбора таможенной пошлины. В годы после заключения соответствующего договора он использовался в качестве стоянки пекинского обоза, а также места расположения военного гарнизона. Несмотря на то что, как сообщает И.Г. Гмелин, туда назначили целый полк, его численность сократилась до 220 человек, так как остальной личный состав находился в самых разных местах.

Фактическое патрулирование и оснащение протяженной границы от хребта Шабин-Дабага на западе до серебряных рудников Аргуня на востоке поручили двум недавно назначенным пограничным дозорщикам — Григорию Фирсову (участок к востоку от Кяхты) и Анисиму Михалеву (участок к западу от Кяхты). Г. Фирсов числился селенгинским дворянином, назначенным С.Л. Владиславич-Рагузинским на таможенную службу в его родном городе. Позже, как нам предстоит убедиться, он руководил одним из казенных обозов в Пекин. О. Михалев принадлежал к сословию служилых людей статусом пониже (к боярским детям) из Иркутска, и ему в 1727 году пришлось заниматься обозначением государственной границы к западу от Кяхты. Каждое лето этим двум пограничным дозорщикам полагалось отправляться в поездку по границе, восстанавливать пограничные знаки, инспектировать деятельность местных стражей границы и по мере возможности пресекать переправление контрабанды и переход беглецов в обоих направлениях. Вдоль границы предстояло оборудовать 64 поста охраны, а также назначить на них местных сибиряков (бурят и тунгусов) и прижившихся там казаков. Со временем участок границы от Томской области до океана охраняли гарнизоны восьми небольших крепостей. Местным сибирякам Нерчинского и Селенгинского уездов разрешили продавать лошадей, коров и овец в самой Кяхте и ее окрестностях, а также в Цурухайтуе с оплатой высоких таможенных пошлин в размере 50 копеек за лошадь и 5 копеек за овцу. Причиной такого невиданного одолжения считается нищета местного населения и отсутствие у него способности внести причитающуюся ежегодную натуральную подать — ясак. От каждой семьи раз в три года полагалось предоставить по пять рабочих для оказания помощи в строительстве крепостей и 20 овец на прокорм гарнизонов крепостей и тех, кто занимался делами границы.

Второй из новых приграничных торговых городов — Цурухайтуй на реке Аргунь — предназначался на замену маньчжурскому городу Наун в качестве транзитного пункта русских путешественников, и он заслуживает короткого упоминания. Место на реке, до того времени известное здешним жителям как Цурухайтуй, было выбрано в начале 1728 года на встрече между управляющим серебряными рудниками Аргуня Тимофеем Бурцевым и неким китайским чиновником. Несмотря на то что его четко указал в своих инструкциях С.Л. Владиславич-Рагузинский, как и Кяхту, в последующие семь лет этот город развивался слабо из-за предрасположения вице-губернатора Иркутской провинции А.П. Жолобова к другому населенному пункту в глубине российской территории. Только когда в 1736 году его преемником стал А.И. Бибиков, он и распорядился начать запланированную работу. Физическое положение Цурухайтуя представляется не совсем удачным. По сведениям И.Г. Гмелина, посетившего его в 1735 году, «трудно было выбрать более унылое место…». Дрова находились на расстоянии 40 с лишним километров, пастбища считались тощими, а сам город неоднократно подвергался подтоплению водами строптивой реки Аргунь. В 1756 году из Санкт-Петербурга сибирскому губернатору В.А. Мятлеву поступило распоряжение передвинуть этот пост на некоторое расстояние вниз по течению до места, менее подверженного регулярным потопам. Но даже после этого коммерческая ценность данного города повысилась совсем незначительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)