С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Название:Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство политической литературы.

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. краткое содержание

В. И. ЛЕНИН.

В. И. ЛЕНИН. 1920 г. (Фото.)

Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. И. Ленин и Н. К. Крупская среди крестьян деревни Кашино, Московской губернии. 14 ноября 1920 г. (Фото.)

Война и блокада задерживали восстановление невоенных отраслей промышленности. К концу 1920 года хлопчатобумажные фабрики Республики имели на складах свыше 1,2 миллиона пудов хлопка. Табачные предприятия Москвы и Петрограда были обеспечены запасом сырья на 10 месяцев непрерывной работы. Однако необходимость переключить скудные запасы топлива и продовольствия для поддержания прежде всего военных фабрик и заводов сделала невозможным пуск в ход многих текстильных, табачных и других предприятий.

В течение 1920 года удалось возобновить производство лишь на некоторых предприятиях легкой промышленности. 15 сентября 1920 года задымили трубы известной московской Трехгорной мануфактуры, остановленной полтора года перед тем из-за отсутствия топлива и сырья. Были пущены сначала ситцевая, а с середины октября частично также и прядильная фабрики Трехгорки. Общее число действующих прядильных фабрик увеличилось в Республике к осени 1920 года по сравнению с летними его месяцами почти вдвое — с 17 до 29. Благодаря инициативе рабочих было пущено в ход несколько бездействующих фабрик и заводов. Среди ивановских текстильщиков еще весной 1920 года началось движение за возобновление производства на некоторых, лучше всего оборудованных предприятиях за счет максимального использования местных ресурсов. По почину союза текстильщиков, во главе которого стоял потомственный рабочий, коммунист Г. К. Королев, были проведены совещания инициативной группы рабочих с хозяйственниками и инженерно-техническими работниками. Участники совещания выработали план конкретных мероприятий. План этот был одобрен партийными и советскими организациями Иваново-Вознесенска и получил поддержку Советского правительства, В. И. Ленин лично следил за тем, чтобы Иваново-Вознесенск вовремя получил то сравнительно немногое, что в это время мог выделить центр. Благодаря напряженному творческому труду иваново-вознесенских текстильщиков страна получила за шесть месяцев дополнительно около 83 миллионов метров ткани.

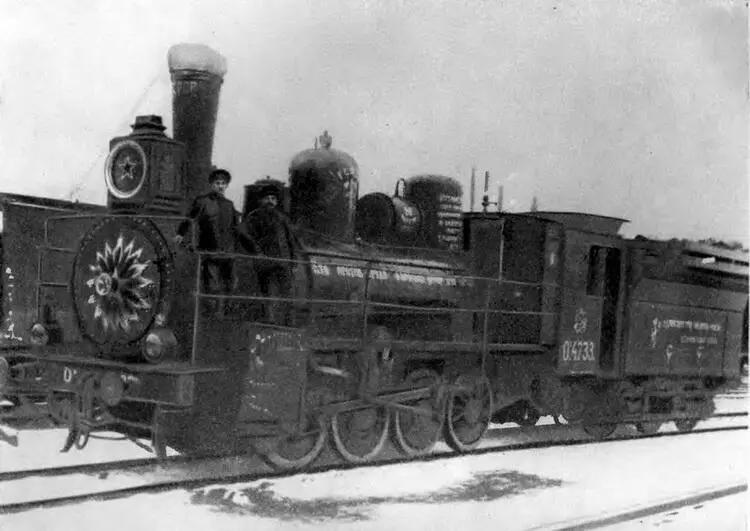

Опираясь на немногие действующие металлообрабатывающие предприятия, Советское государство и в условиях войны продолжало широким фронтом ремонтное-восстановительные работы на транспорте, стремясь в первую очередь восстановить подвижной состав. Металлообрабатывающие предприятия, занятые ремонтом паровозов и вагонов, снабжались продовольствием, топливом, сырьем и инструментами наравне с важнейшими фабриками и заводами оборонной промышленности. За 1920 год только железнодорожными мастерскими было выпущено на линию — в единицах среднего ремонта — 9307 паровозов, между тем за 1919 год удалось отремонтировать всего лишь 3983 паровоза. Выпуск вагонов из ремонта возрос с 20 964 единиц в 1919 году до 100 223 единиц в 1920 году. Однако разруха на железных дорогах была столь велика, что даже такой крупный для того времени успех не повлек и не мог повлечь за собой серьезного оздоровления транспорта. Вопреки всем усилиям, число неисправных паровозов уменьшилось с июня по конец 1920 года всего лишь на 1,8 процента. Недостаток подвижного состава вынуждал идти на тягчайшие жертвы и лишения. Чтобы обеспечить нужды фронта, приходилось порой сокращать пассажирское движение, замедлять доставку дров и продовольствия. Советские железнодорожники многое сделали для победы над врагами Республики. Количество воинских эшелонов, переброшенных по железным дорогам на фронт, увеличилось с 12405 в 1919 году до 21005 в 1920 году.

Паровоз, отремонтированный во внеурочное время группой коммунистов и беспартийных рабочих железнодорожных мастерских станции М. Вишера в подарок Красной Армии. Ноябрь 1920 г. (Фото.)

Важным условием успешной работы промышленности и транспорта являлось преодоление топливного кризиса. Топливо означало для фабрик и транспорта то же, что хлеб для армии и населения. Общее положение с топливом в 1920 году было более благоприятным, чем в 1919 году, когда центр Республики, отрезанный фронтами от донецкого угля и кавказской нефти, был на грани топливной катастрофы. Энергичные меры, принятые партией и правительством, позволили увеличить добычу угля в Донбассе со 113 миллионов пудов в первой половине 1920 года до 160 миллионов пудов во втором полугодии. Объем угледобычи в шахтах Подмосковья увеличился почти вдвое по сравнению с 1919 годом. Уральские шахтеры за 1920 год дали Республике на 15 миллионов пудов угля больше, чем за предыдущий год. Во второй половине 1920 года в Советской России было добыто на 47 миллионов пудов угля больше, чем за первые шесть месяцев этого года. Всего за 1920 год Республика получила 466,5 миллиона пудов угля [542] Статистический ежегодник. 1918 — 1920 гг. Труды ЦСУ. Том VIII. Выпуск II. М., 1921, стр. 219.

.

В разрешении топливного кризиса важную роль сыграли нефтяные промыслы Грозного и Баку.

Большой вклад в восстановление грозненских нефтяных промыслов внесла Кавказская армия труда, насчитывавшая в своем составе около 100 тысяч человек. В июне вывоз нефти из района Грозного увеличился в 3,5 раза по сравнению с апрелем и составил более 6 миллионов пудов. К началу лета был восстановлен нефтепровод Грозный — Петровск-Порт (Махачкала), по которому за пять месяцев было перекачано более 8,5 миллиона пудов нефти. Всего в 1920 году из Грозного и Саку в центральные районы страны было доставлено около 117 миллионов пудов нефтепродуктов, не считая керосина, бензина и смазочных масел. Это более чем в два раза превышало количество всех нефтепродуктов, израсходованных в Советской России за весь 1919 год.

Однако само по себе увеличение добычи угля и запасов нефти не означало немедленной ликвидации топливного кризиса. Основные запасы добытого угля и нефти находились на окраинах (Украина, Азербайджан) и доставка их в центр в условиях сильно разрушенного транспорта была сопряжена с величайшими, зачастую непреодолимыми трудностями. Так, в конце 1920 года в Баку осталось около 200 миллионов пудов добытой нефти, которые не могли быть вывезены в центр до начала следующей навигации. И это в то время, когда промышленные центры Республики и фронт продолжали испытывать острую нехватку нефтепродуктов, а в деревнях освещали избы лучинами.

В этих условиях лесозаготовки продолжали и в 1920 году оставаться главным по значению источником топлива для большинства индустриальных центров и основных транспортных магистралей Республики. В общем топливном балансе страны на долю дров приходилось 50 процентов. Для отдельных отраслей экономики удельный вес этого вида топлива был еще более значителен. Так, лишь 5 процентов железных дорог России в 1920 году работали на угле — в четыре раза меньше, чем в 1919 году, и в двенадцать раз меньше, чем до войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/1087498/lyu-yun.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)