Николай Кареев - Учебная книга истории Средних веков с историческими картами

- Название:Учебная книга истории Средних веков с историческими картами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тип. М. М. Стасюлевича

- Год:1900

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Кареев - Учебная книга истории Средних веков с историческими картами краткое содержание

Николай Кареев в своей книге разделил все средние века на несколько крупных эпох, отмеченных такими событиями мировой важности, как распадение Римской империи, выступление на историческую сцену арабов и образование мусульманского мира, создание монархии Карла Великого, разделение церквей и образование славянских государств, крестовые походы. Именно в этом автор видел главную особенность книги. Отдельные разделы посвящены общей характеристике феодализма, средневековой культуре и также переходному периоду от средних веков к новому времени. В Приложении даны общие очерки международных отношений, церкви и мусульманского мира в средние века, представлены краткие очерки отдельных стран в алфавитном порядке и перечни главных хронологических дат политической и культурной истории, рассмотрены общие черты истории романо-германских и славянских народов.

Учебная книга истории Средних веков с историческими картами - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

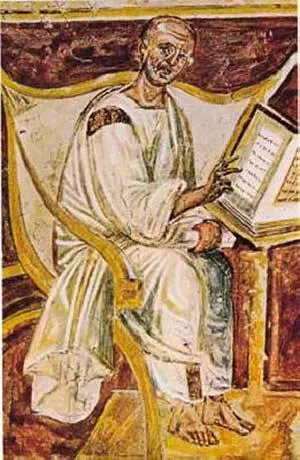

Аврелий Августин Блаженный. Фреска VI века в капелле Санкта-Санкторум, Латеран (Рим)

Августин, кроме того, боролся и с язычниками, защищая христианство от их нападок и доказывая его превосходство. Он написал с этою целью свой знаменитый трактат De civitate Dei ( о государстве или граде Божием), в котором развил учение о двух царствах – царстве Бога и царстве дьявола. С этой точки зрения он рассмотрел всю историю человечества и пришел к тому выводу, что церковь, как учреждение божественного происхождения и готовящее человека к царству Божию, неизмеримо выше государства, основанного людьми. Впоследствии эта теория получила на Западе дальнейшее развитие и даже практическое применение.

20. Установление отношений между церковью и государством

В IV – VI вв. вообще устанавливались в Римской империи и в варварских королевствах взаимные отношения между церковью и государством. В первые три века христианская церковь существовала в языческом государстве, и между ними шла борьба, но с IV в. наступили новые времена, когда произошло со стороны государства признание церкви. Уже император Константин Великийдаровал христианскому духовенству важные права и преимущества: освободил его от обязанности занимать гражданские должности, а церковные земли – от налогов, позволил церкви получать имущества по духовным завещаниям и т. п. Оказывая покровительство христианству, римские императоры, начиная с IV в., вместе с тем желали, однако, и подчинить церковную жизнь своему влиянию, и уже сам Константин был как бы «внешним епископом» церкви. При нем и после него вселенские соборысобирались по почину императорской власти. Когда на престоле временно находились представители арианства, они стремились силою доставить торжество своему исповеданию. Феодосий Великийи его преемники сделали христианство государственной религией Римской империи. Особенно стремился к господству государственной власти в области церковной жизни Юстиниан Великий, положив тем самым начало определенным отношениям между церковью и государством в Византии.

В западной части империи, где власть императора перешла к варварским королям, эти отношения сложились иначе, потому что у германских государей не было того авторитета, каким пользовались римские императоры. Здесь церкви пришлось взять на себя задачу воспитания варваров, и мало-помалу выработалась теория о главенстве церкви над государством. Учение о превосходстве духовной власти над светскою существовало и на Востоке, но здесь оно понималось лишь в нравственном смысле; политические выводы сделаны были из этого взгляда лишь на Западе.

21. Начало монашества

Эпоха усиленной разработки церковного учения и установления отношений между церковью и государством была также временем распространения и упорядочения монашества. Еще в первые времена христианствасреди верующих стали выделяться люди, стремившиеся к высшему духовному совершенству, давая обеты воздержания и бедности и проводя жизнь в молитве и других подвигах благочестия. Такие подвижники, или аскеты, отказывавшееся от радостей жизни и удручавшие свою плоть, сначала не удалялись из мира, но в конце III в. стало развиваться отшельничество, или пустынножитие, т. е. удаление из населенных мест в горы и пустыни (анахореты, еремиты). Такой обычай возник ранее всего на Востоке, именно в Египте, где первый пример отшельничества был подан преподобным Антонием Великим (ум. в 336 г.). Антоний нашел многочисленных последователей, так что к концу его жизни вокруг пещеры, в которой он жил, стали селиться и другие пустынники. Так образовалась первая община отшельников, живших отдельно друг от друга, но подчинявшихся одному наставнику, который стал называться впоследствии отцом (евр. αββα, откуда аббат). Несколько позднее образовались общины, в которых жизнь и работа велись сообща; такие общины получили название киновий или монастырей. Первым основателем собственно монастырей считается преподобный Пахомий , умерший в IV в. (тоже в Египте). Он устроил несколько таких общин, дав им и обязательные правила, касавшиеся всех сторон жизни (напр., одежды, пищи, работы, подвигов благочестия и т. п.). Из Египта монашество распространилось в других странах, прежде всего в Палестине и Сирии. Между прочим, распространению его на Востоке немало способствовал Василий Великий , давший ему весьма строгий устав, который впоследствии вошел на Востоке во всеобщее употребление. На Западе монашество явилось гораздо позже и сначала было встречено населением враждебно. Родоначальником западных монастырей был Бенедикт Нурсийский , который в первой половине VI в. основал первый настоящий монастырь в Монте-Кассино. Он дал своим монахам устав, вводивший в монастырскую жизнь более деятельное направление сравнительно с чисто созерцательным направлением, господствовавшим на Востоке. Между прочим, бенедиктинские монахи с особым рвением занялись перепискою книг. С течением времени монастыри получали все большее и большее значение в жизни общества. Сначала иноки из смирения воздерживались принимать священство, но потом из них стали особенно охотно брать даже и на высшие церковные должности. Во время борьбы с ересямимногие из монахов прославились защитою православия, а иные сильно содействовали и распространению христианства своею проповедью евангелия среди язычников. Из монастырей же шла характеризующая все средние века проповедь аскетизма , т. е. презрения к плоти и миру во имя высшего нравственного совершенства. Кроме того, монахи широко занимались благотворительностью. Благочестие верующих выражалось не только в принятии монашества, но и в многочисленных отказах от собственности в пользу монастырей, которые поэтому постепенно превратились в крупных землевладельцев .

22. Ранние различия между греческою и латинскою церквами

В первые восемь веков церковь оставалась единою, а одним из внешних выражений этого единства были вселенские соборы, собиравшиеся в IV в. два раза, в V в. тоже два раза и по одному разу в VI, VII и VIII вв. Тем не менее, уже в это время замечается некоторое различие между греческим и римским христианством. На Востоке, среди греков и эллинизированныхнародностей этой половины империи осталась прежняя склонность к философствованию, вследствие чего здесь наиболее деятельным образом и занимались разработкою отвлеченной стороны христианского вероучения. На Востоке возникли и распространились главные ереси, и здесь же собирались вселенские соборы, в которых участвовало преимущественно восточное же духовенство. Запад, наоборот, интересовался больше практическою стороною церковной жизни, и недаром именно на Западе явилось первое цельное учение об отношениях между церковью и государством. Было различие и между более созерцательным духом восточного монашестваи более деятельным направлением монашества западного. Но особенно сильное влияние на образование различия между восточною и западною половинами вселенской церкви оказано было разделением империии возникновением варварских государств в западной её половине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: