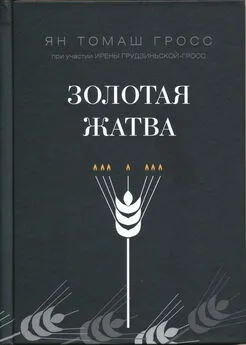

Ян Гросс - Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев.

- Название:Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нестор-История

- Год:2017

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-1205-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Гросс - Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев. краткое содержание

Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И внезапно мы начинаем понимать, что шокирующие сообщения и события — каждое по отдельности, на первый взгляд, поразительное и даже неправдоподобное — соответствуют друг другу и складываются в связную картину. И именно их соответствие друг другу, взаимная дополнительность сообщаемых наблюдений и событий, о которых мы по свежему впечатлению судили как о патологии, заставляет нас признать их проявлениями общественной практики, конкретными формами правил поведения в том, что касается евреев. И мы начинаем понимать, что еврейская собственность становилась день ото дня всё более легко доступным объектом обладания, и только «растяпа» [181] См., напр., сообщение инженера-мостостроителя, привлеченного к работе неподалеку от Треблинки: «Люди выражали удивление, что я, в качестве начальника стройки распоряжаясь большими деньгами, не начинал торговлю, чтобы обогатиться. Наверняка многие считали меня растяпой, но я до сих пор горжусь, что вышел из окрестностей треблинского ада с чистыми руками и с совестью, не запятнанной насилием над людьми, с тем же мизерным личным имуществом, с каким туда пришел» ( Królikowski J. Wspomnienie z okolic Treblinki. S. 29).

не пользовался подвернувшимся случаем. Что после убийства еврея или после выдачи его немцам на смерть (что в итоге значило одно и то же) убийца и дальше оставался принятым, а нередко и уважаемым членом общины. Что самым распространенным поведением в польском обществе — разумеется, если помнить, что большинство людей было сосредоточено лишь на том, что их напрямую касалось, а к судьбе евреев было безразлично, — была травля и выдача укрывающихся евреев (а также и поляков, которые давали им убежище), но отнюдь не оказание им помощи.

Скажем о том же иначе: случайно встретившийся поляк-католик во времена оккупации мог пройти мимо, не обращая на еврея внимания; мог в какой-либо форме дать понять, что готов помочь; или, напротив, проявить в отношении еврея какую-либо форму агрессии. Воспоминания выживших евреев подтверждают, что диапазон поведения в таких ситуациях чаще колебался между равнодушием и агрессией, чем между равнодушием и готовностью помочь. Свидетельства тех, которые не оставили воспоминаний, потому что не выжили (и в связи с этим мы не знаем, что они могли бы сказать), наверняка не изменили бы этого впечатления.

У нас нет количественных данных, чтобы выяснить, какой процент жителей давал убежище и помогал евреям, какой стоял в стороне, не марая рук в деле Холокоста, а какой участвовал в грабеже и убийстве евреев. Однако в качестве эпистемологически солидного исходного пункта понимания случившегося, архимедовой точки опоры в понимании эпохи, отсутствие точных подсчетов компенсируется открытием, что отдельные эпизоды и конкретные случаи(каждый из которых по отдельности кажется исключительным эксцессом, а то и невозможным) складываются в общую картину, давая соразмерный образ и образуя связную целостность.

Марии нужно было откуда-нибудь позвонить, и мы вошли в небольшую кондитерскую — она полагала, что там есть телефон. Оказалось, однако, что телефона нет. Тогда она решила, что оставит меня тут на несколько минут одного, купила мне какое-то пирожное, выбрала самый неприметный столик в каком-то темном углу, и сказала, что, как только кончит дело, сразу вернется. То же самое она сказала принимавшей нас женщине — это наверняка была хозяйка. В маленьком помещении стояло не больше пяти столиков, людей было немного, так что я мог слышать всё, что они говорили. Сначала мне казалось, что царит спокойствие, я сидел тихо, как мышь, ждал, как мне было сказано, — и, к счастью, ничего не происходит, я ем свое пирожное, а о чем там судачат женщины (мужчин не было), меня не касается. Но через минуту я не мог не заметить, что дела складываются иначе: трудно было сомневаться, что я оказался в центре внимания. Женщины — может быть, прислуга, а может, посетительницы — обступили хозяйку и что-то ей шептали. При этом они упорно присматривались ко мне. Я был уже достаточно опытным укрывающимся еврейским ребенком, чтобы сразу понять, что это значит и к чему может привести. Уровень моего страха резко возрос.

<���…> До меня долетали обрывки разговора, настолько выразительные, что нельзя было сомневаться: это обо мне. Как всегда в таких ситуациях, мне хотелось провалиться под землю. Слышал: «Еврейчик, наверняка еврейчик…»; «Она-то нет, а вот он — еврейчик…»; «Подкинула нам его…» Женщины обсуждали, что со мной делать, <���…>, мое положение с минуты на минуту становилось всё хуже. <���…>

Утомленные спором и заинтересовавшиеся женщины приблизились, подошли к столику, за которым я сидел. Сначала одна из них спросила, как меня зовут. У меня были фальшивые документы, я заучил мои новые данные — и вежливо ответил. <���…> Однако я слышал не только вопросы, которые задавали мне, слышал также комментарии и обмен мнениями, которые дамы произносили в сторонке — как будто тише, только между собой, но так, что до моих ушей это не могло не дойти. Чаще всего повторялось грозное слово «еврейчик», но иногда звучала и самая страшная фраза: «Надо сообщить в полицию». Я понимал, что подать любой знак было равносильно смертному приговору [182] Głowiński М. Czarne sezony. Warszawa: Open, 1998. S. 93–95.

.

Катастрофа европейского еврейства состояла, кроме всего прочего, в том, что геноцид, постепенно ставший сущностью нацистской оккупационной политики, получил поддержку, проявляемую разными способами, со стороны населения завоеванных стран:

<���…> ни одна социальная группа, ни одно признанное сообщество, ни один академический институт или профессиональное объединение, как в Германии, так и во всей Европе, не заявил о своей поддержке евреев (некоторые христианские церкви вспоминали о новообращенных евреях, заявляя об их принадлежности к общине верующих — это всё). Можно было наблюдать прямо противоположное: движимые алчностью, представители разных социальных групп, в том числе и органов власти, были втянуты в процесс вытеснения евреев, полное уничтожение которых было им на руку. Ни одна из влиятельных групп, способных уравновесить потенциал нацизма и связанных с ним антисемитских политических стратегий, не сделала ничего, что могло бы не допустить им развиться до крайних пределов[выделено автором. — Я.Г. ] [183] Friedländer S. Czas eksterminacji. S. 23. Другой американский историк, Марк Мазовер, сходным образом характеризует европейскую реакцию на нацистскую оккупационную политику: «В течение большей части войны <���…> европейцы не возражали и послушно исполняли то, чего [немцы] от них ожидали. После 1945 года об этом выгоднее было забыть» (Mazower М. Hitler’s Empire. How the Nazis Ruled Europe. New York: The Penguin Press, 2008. P. 6 ff.).

.

Интервал:

Закладка: