Николай Карпан - Чернобыль. Месть мирного атома

- Название:Чернобыль. Месть мирного атома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Карпан - Чернобыль. Месть мирного атома краткое содержание

Чернобыль. Месть мирного атома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс отключения ГЦН начался в 01ч 23м 42с, точнее в интервале между 42-й и 43-й секундами (по ДРЕГ), или на 41 секунде, если ввести поправку с отсчетом времени по телетайпу «Скалы».

Дополнительного анализа требует поведение токов секций 8РБ и 8РНА на последних секундах записи. Нерегулярный характер изменения токов этих секций, особенно их возрастание перед концом записи, могут свидетельствовать о начале процессов заклинивания (подклинивания) электронасосов или о разрушении оборудования энергоблока [29].

Главным показателем подклинивания насосов является увеличение ими потребляемого тока, т.к. при этом двигатель не развивает активную мощность и потребляет из сети реактивный ток, близкий к величине пускового тока. Причинами подклинивания электронасосов в процессе работы чаще всего являются (наблюдались 26.04.86):

- повышенная вибрация;

- резкое изменение температуры теплоносителя [29];

- срывы (опрокидывания) потока; переход в неустойчивый режим, в точку минимального значения электромагнитного момента двигателя;

- пробой корпусной изоляции обмотки статора, приводящий к короткому замыканию и т.п.

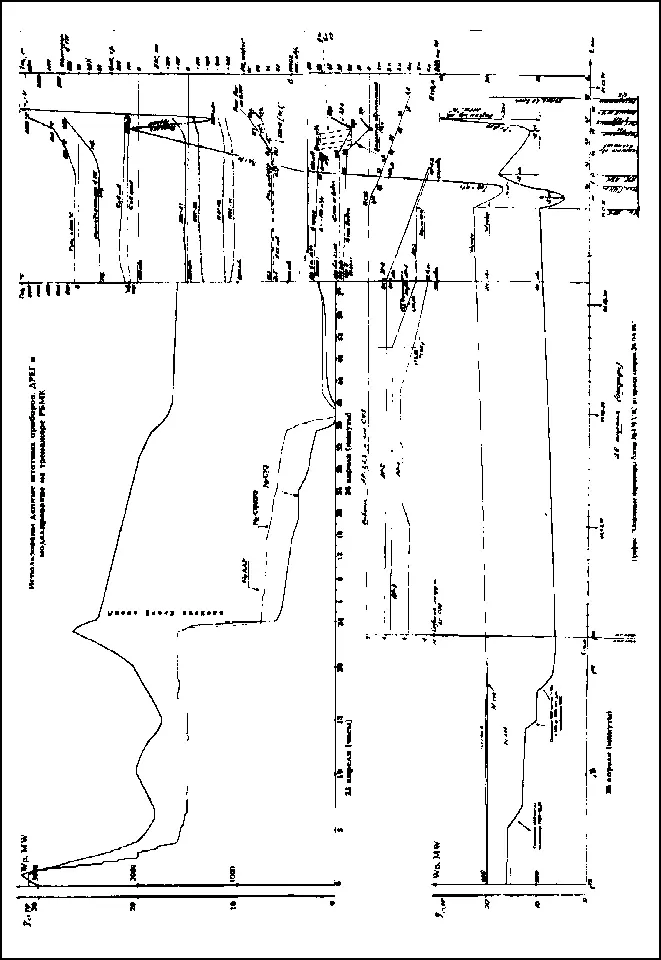

Описание графика

«ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА № 4 ЧАЭС ВО ВРЕМЯ АВАРИИ 26.04.86».

Обработка исходной информации

График построен на основе информации, зарегистрированной штатными системами энергоблока, включая расчеты СЦК «Скала» и данные ДРЕГ. При расчете времени некоторых событий, таких как момент отключения «выбегающих» ГЦН, нажатие внештатной кнопки МПА и т.п. - были использованы осциллограммы, записанные 26.04.86 при регистрации работы электротехнического оборудования блока.

Источники информации

При обработке информации о мощности реактора до момента нажатия кнопки АЗ-5 (01.23.39) были использованы копии лент приборов СФКРЭ, датчиков БИК и датчиков ЛАР с учетом скорости лентопротяжного механизма. Значение остальных параметров (ОЗР, расход по КМПЦ, расход питательной воды, давление и уровень в БС и т.д.) были получены из ДРЕГ и расчетов по программе «Призма - аналог». Значения ОЗР для периодов, когда этот параметр не рассчитывался «Призмой» (26 апреля с ОчасЗб мин), или считался неправильно (25 апреля с 7 до 15 часов), были восстановлены дополнительными расчетами [16].

С момента нажатия кнопки АЗ-5 изменение мощности, ОЗР, температуры топлива в твэле, величина среднего паросодержания в ТК и др. были получены в результате моделирования аварийного процесса на полномасштабном тренажере РБМК [27]. В связи с тем, что физические процессы характеризуются большой скоростью протекания, после 01ч23м39с на графике изображена только быстрая, так называемая «нейтронная» мощность. Значения остальных параметров взяты из ДРЕГ.

Главными из этих параметров являются те, которые характеризуют состояние активной зоны и, в частности, форму нейтронного поля в реакторе. На момент окончания эксперимента «по выбегу» состояние реактора характеризуется сильным ксеноновым отравлением, проявившимся после снижения мощности реактора с 50% №юм. до уровня мощности собственных нужд (200 МВт). Запас реактивности к моменту нажатия кнопки АЗ-5 (8 стержней РР) был взят из [16]. Положение органов регулирования, информация по форме поля энерговыделения на тот же момент были взяты из показаний датчиков системы внутриреакторного контроля СФКРЭ. Кроме того, были использованы данные о выгораниях топлива в каждом канале, полученные расчетом по программе «Призма», входящей в состав эксплуатационного программного обеспечения вычислительного комплекса «Скала». С помощью указанных данных было восстановлено распределение нейтронного потока по высоте в каждом из технологических каналов и получены все нейтронно-физические константы, необходимые для задания начального состояния модели активной зоны реактора.

Воспроизведение действий эксплуатационного персонала

Действия оперативного персонала, в целом, были направлены на выполнении программы испытаний выбега турбогенератора. В подготовительной части программы, на уровне мощности реактора 50%, персоналом были проведены все необходимые подключения и переключения на технологическом оборудовании и в схемах электроснабжения, которые были необходимы для организации работ по программе «выбега». Так, например, оборудование собственных нужд и в том числе 4 ГЦН, не участвующих в «выбеге» (ГЦН-11, ГЦН-12, ГЦН-21 и ГЦН-22), было переведено на электропитание от рабочего (внешнего) трансформатора. На турбогенератор ТГ-7, не участвующий в испытаниях, была прекращена подача пара, и он был отключен от энергосистемы. После снижения мощности реактора до уровня 200 МВт (тепловых) в работу были включены еще 2 ГЦН (до этого уже работало 6 насосов). Дальнейшие действия операторов были связаны с попыткой стабилизации уровней в барабанах - сепараторах, и с

оптимизацией других теплогидравлических параметров ручным регулированием подачи питательной воды.

На тренажере моделировались только последние 2 минуты процесса испытаний (включая выбег, который длился менее 40 сек) и все последующие события аварии. Первыми из событий были: отключение от энергосистемы единственного находящегося в работе турбогенератора (ТГ- 8) и закрытие его стопорных клапанов от ключа на БЩУ. Этим действием была прекращена подача пара на турбину (ТГ-8), и начался совместный выбег турбогенератора и подключенных к нему четырех ГЦН (по два на каждой половине реактора). На левой половине ими были ГЦН-13 и ГЦН-14, а на правой - ГЦН-23 и ГЦН-24. Последним действием операторов был сброс стержней от кнопки АЗ-5 на БЩУ. Все дальнейшие события протекали без их участия.

Сброс аварийной защиты реактора был произведен в 01.23.39, т.е. через 35 сек после закрытия стопорных клапанов.

Характеристики аварийного процесса

Результаты многочисленных расчетных исследований, проведенных различными авторами на высокоточных моделях, а также тщательный анализ фактических данных, зафиксированных в аварийном процессе системой регистрации технологических параметров энергоблока, дают достаточно определенную картину протекания аварийного процесса.

а) Началом процесса следует считать ввод стержней СУЗ в активную зону по сигналу сброса аварийной защиты. Все стержни, кроме автоматических регуляторов (АР), конструктивно состоят из двух частей: поглотителя (на основе карбида бора) и вытеснителя (на основе графита). В крайнем верхнем положении стержня РР поглотитель полностью извлечен из активной зоны, и в ней находится вытеснитель воды (рис.9, лев.). Такая конструкция стержней СУЗ уменьшает «паразитное» поглощение нейтронов в активной зоне и увеличивает эффективность стержней. При погружении стержня СУЗ в активную зону из крайнего верхнего положения в верхней части канала СУЗ материал вытеснителя (графит) замещается материалом поглотителя (карбид бора), т.е. в верхнюю часть реактора всегда вносится отрицательная реактивность. Одновременно в нижней части (рис. 9, сред.) происходит замещение воды на графит, что приводит к внесению положительной реактивности (сечение поглощения тепловых нейтронов у воды в двадцать раз больше, чем у графита). И только после того, как почти весь столб воды под вытеснителем (1,2 м) будет выдавлен, в эту область опускающимся стержнем будет вноситься отрицательная

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Гоголь - Страшная месть [Совр. орф.]](/books/1069225/nikolaj-gogol-strashnaya-mest-sovr-orf.webp)