В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

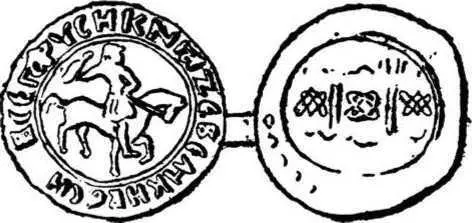

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

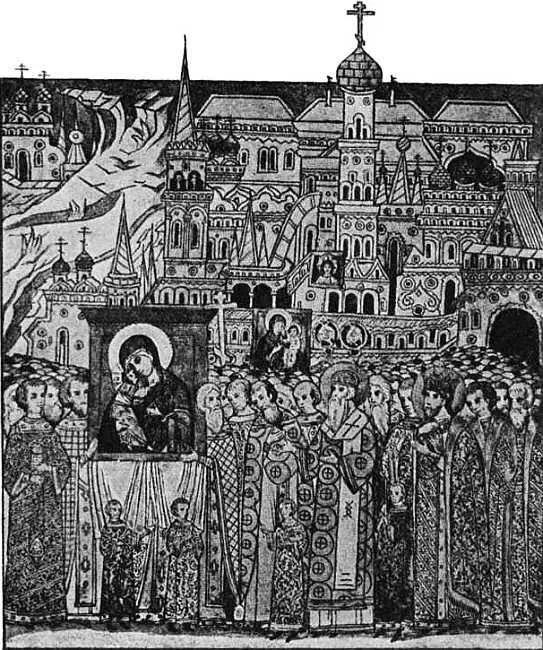

В то время, как народ со страхом ожидал к себе завоевателя, который на пути своем оставлял пирамиды человеческих голов, великому князю и митрополиту Киприану одновременно пришла мысль перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Божией Матери, которая была написана евангелистом Лукою и перенесена во Владимир из киевского Вышгорода Андреем Боголюбским. Весть об этом ободрила москвичей, и они огромными толпами, с митрополитом во главе, великокняжеской семьей и князем Владимиром, вышли навстречу Заступнице на край Москвы, на Кучково поле, и со слезами молились пред иконой. В 1895 году Москва торжественно отпраздновала пятисотлетие этого достопамятного события.

В это самое время, испуганный видением Небесной Девы, предшествуемой святителями и окруженной легионами ангелов, Тамерлан поворотил назад от Ельца в степи. Потеря чудотворной иконы, которая и теперь находится в нашем Успенском соборе, еще более ослабила авторитет стольного Владимира. На месте встречи иконы построен был Сретенский монастырь и установлен был, совершаемый и теперь, 26 августа, крестный ход. Делал нашествие на Москву и Эдигей, победитель Витовта на Ворскле, за то, что Василий Димитриевич не хотел платить ему дань; подходил он и к кремлевским стенам, но, боясь огнестрельного оружия, не решился на приступ и расположился лагерем на зимовку в селе Коломенском.

Но тревожные вести из Сарая заставили этого хана возвратиться в орду. Мы приводим ниже рисунок, изображающий последовавшее за этим возвращение великого князя в Москву и его свидание с князем Владимиром Андреевичем.

В это княжение Москва двукратно погорала: 22 июня 1390 года, на посаде (впоследствии Китай-город) «неколико тысяч дворов сгоре». Через 5 лет в том же посаде снова «сгоре неколико тысяч дворов». Так велика уже была в это время Москва и, благодаря обилию в ней сил, столь быстро возрождалась.

Вообще наши историки склонны уменьшать проявления жизненных и культурных сил Москвы в эту эпоху. Между тем это не оправдывается фактами. Напротив, из летописных свидетельств того времени ясно видно, как росла Москва не только в числе своих жителей и военной силе, но и в других отношениях.

Несмотря на то, что татары Тохтамыша пожгли массу рукописей и книг, кои с разных сторон «были спроважены в Москву, сохранения ради, и были наметаны в церквах до тропа (стропа или свода)», русская письменность в это княжение поднялась опять, благодаря трудам митрополитов Киприана, Фотия, а также Епифания Премудрого, Кирилла Белозерского и других. Многие рукописи данной эпохи обильно украшены прекрасными миниатюрами, орнаментом, или узорочьем, заглавными буквами и заставками. Здесь искусные мастера рукописного дела проявляли немало самобытного русского творчества. В это время в Москве, кроме пергамента, продолжали писать на бумаге хлопчатой и тряпичной. Равным образом русское зодчество и живопись в Москве успешно продолжали развиваться.

Храмовая история Москвы, кроме упомянутых выше монастырей Вознесенского, Рождественского и Сретенского, обогатилась еще новыми сооружениями.

Василий Димитриевич построил на дворе своем церковь Благовещения, которая стала придворною великокняжескою. В ней совершались крещение членов государевой семьи и их бракосочетания (венцы брачные хранятся теперь в Успенском соборе). Сюда великий князь перенес найденную заделанной в стене Суздальского собора святыню — «Страсти Господни», именно часть крови Спасителя, камень от гроба Его и терновый венец.

За храмом Благовещения, на башне великокняжеского дворца, в 1404 году Василий I устроил первые в Москве боевые часы, которые за 150 рублей (около 30 фунтов серебра) поставил пришедший с Афона сербин Лазарь. На часах была сделана механическая фигура человека, выбивавшего молотом каждый час. Народ дивился этому, как чуду. Летопись говорит об этих часах: «сей же часник наречеся часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеря и разсчитая часы нощные и денные: не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено…»

Заведенное в Москве собственною рукою св. Петра митрополита иконописное художество продолжало развиваться, и число «дружин русских иконников» в Москве умножалось. В среде их продолжал работать знаменитый Андрей Рублев, писавший для Троицкого собора иконы. Его кисть ценилась так высоко, что писанные им иконы более 150 лет служили, как свидетельствует Стоглав, образцами для русских художников-иконописцев и назывались «рублевыми». По летописным известиям, в 1405 году вместе со старцем Прохором из Городца, вероятно, Радонежского, и Феофаном Гречиным Андрей Рублев расписывал придворный Благовещенский собор. Можно думать, что древние фрески, ныне открытые в каменном соборе, были копиями с рублевских. Тот же Феофан и Симеон Черный с учениками расписывали и церковь Рождества Богородицы, что на государевом дворе. Поступивши в Андроников монастырь, Андрей Рублев потрудился для иконописи и этого монастыря, где и был погребен. Кроме него, иконописным искусством в Москве славились еще Игнатий, Даниил Черный и Кнаш.

Вместе с тем в Москве стали теперь развиваться разные ремесла, как, например, литейное, чеканное и даже ювелирное. Относительно первого любопытно следующее известие Псковской летописи.

В 1420 году псковичи наняли какого-то Феодора с дружиной покрыть свой Троицкий собор новыми свинцовыми досками за 44 рубля; но ни во Пскове, ни в Новгороде не нашлось такого мастера, который бы умел отливать такие доски. Послали к немцам в Юрьев, а те мастера не дали. Тогда из Москвы, от митрополита Фотия, был прислан искусный мастер; он научил псковскую дружину лить доски и уехал назад. Очевидно, Москва, рядом с политическим своим совершенствованием, шла вперед и в технике разного рода. Так, здесь процветало искусство делать украшения для икон из дорогих металлов, камней, жемчуга и финифти; особенно славились изделия некоего Парамши, золотых дел мастера. В духовных грамотах московских князей (с Иоанна II до самого Василия I) не раз упоминаются золотые иконные оклады и кресты работы этого ювелира, равно как и некоторых других. Василий Дмитриевич в своем духовном завещании упоминает о поясе золотом с каменьем, который сковал сам («Собр. Госуд. грамот и договоров», т. I, стр. 73).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)