В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

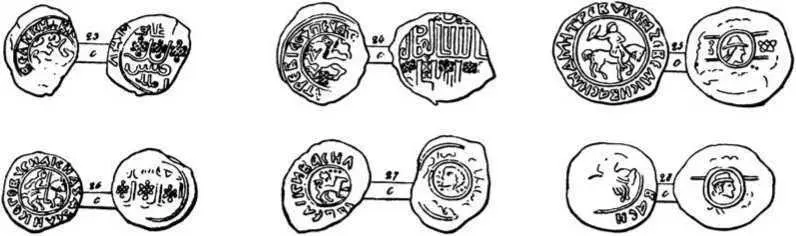

Чеканка монеты при Василии I тоже подвинулась вперед. Мы имеем 17 разных чеканов серебряной монеты этого времени. Надписи и штемпеля на них свидетельствуют уже о подъеме государственного сознания. Так, кроме надписей: «князя великого Василия», или — «Василия Димитриевича», мы встречаем здесь и следующие слова: «Князя Василия всея Руси». Хотя на монетах его в арабских легендах упоминается и имя хана Тохтамыша, но указанная надпись свидетельствует, что годы нашей зависимости от Золотой орды уже были сочтены.

Примечательны также на некоторых монетах этого князя эмблемы воинственного характера: схожий с литовским гербом всадник. Этот конник, но не с мечом, а с копьем, как увидим ниже, изображен на печати этого князя. Недостает только дракона под ногами коня, чтобы вполне сформировалась та эмблема, которая стала гербом Москвы. Но и дракон под конем появляется скоро, именно — на монетах Василия II.

На монетах же Василия I преобладает мирный конник, именно — сокольничий с птицей в руке. Всадник этого последнего типа встречается чаще первого и не сходит с монет и последующих княжений, как бы конкурируя с конником военного типа и вместе с тем как бы готовясь стать государственным гербом Москвы. Заслуживает внимания нумизматов и вообще археологов то, что эта эмблема совпадает с русским иконографическим изображением св. мученика Трифона, тоже с соколом в руке. В честь его была построена церковь в селе над Великим прудом, или просто в Напру деком, которое упоминается в целом ряде духовных завещаний, начиная с Иоанна Калиты, и которое лежало «на Сокольничьем пути», о коем тоже весьма заботливо говорят великокняжеские завещания («Государственные грамоты и договоры». Т. I). Позднейшие устные сказания, передающие поэтическое предание о построении здесь церкви царским сокольничим, приурочивают это к царствованию Иоанна Грозного и даже Алексея Михайловича. Но никакого нет сомнения, что здесь уже при Калите существовал храм: это видно из того, что Напрудное называлось селом; а село отличается от деревни именно церковью. Искусственное гидравлическое сооружение здесь Великого пруда указывает на то, что это урочище очень ценилось великими князьями. По преданию, именно здесь происходила охота государей с соколами и кречетами «на мокрую», или водяную, птицу, тогда как «на верховую птицу» они охотились в Сокольниках. Наверно, в селе над Великим прудом издавна, еще до Василия I, жили великокняжеские сокольники и другие ловчие. Вот почему знатокам русских древностей следует обратить внимание на совпадение нумизматического и даже геральдического изображения всадника с соколом в руке с иконографическим изображением его в церкви бывшего села Напрудного. Это обещает немало интересных выводов. Приводим выше две монеты Василия I с изображением конного сокольника и печать князя Патрикеева, конца этого столетия, с таким же гербом.

Подвигаясь в развитии различных отраслей техники, Москва при Василии I пыталась усилить себя и в военном отношении еще новою крепостью. Наряду с каменным Кремлем, с его «забралами градными, вратами железными и стрельницами, замыслиша в 1394 году укрепление посада», то есть Китай-город а. Из летописи невидно, замышлено ли было поставить здесь каменные стены или деревянные и даже земляные, но судя по тому, что не остановились пред огромными даже убытками, крепостные сооружения должны были стать весьма серьезными. Вот что по этому поводу говорит летопись: «замыслиша ров копати и почаша с Кучкова поля (от Сретенского монастыря), а конец в Москву-реку, шириною в сажень, а глубиною в рост человека. Много бысть убытка людям, потому что поперег дворов копагиа и много хором разметаша». Но это, очевидно, очень большое предприятие, к сожалению, не имело успеха; летопись к приведенным словам прибавляет: «а не учиниша ничтоже и ничего не доспеша». Так посаду и пришлось еще долгое время стоять без укреплений; и при вражеских нашествиях, из опасения «примету (осады)» Кремля, посадские дома не раз приходилось сжигать, а жителям, если не хватало места за кремлевскими стенами, прятаться в лесах. Но Москва вошла уже в такую силу, что и после таких пожаров с удивительною быстротою поднималась из пепла. Она в это время уже имела значительное количество улиц. Самая большая из них называлась Великою и шла мимо Кремля, вдоль Москвы-реки, до местности (Васильевского луга), занимаемой теперь Воспитательным домом. Странно, что наши историки вскользь говорят о всех указанных нами проявлениях культурного роста Москвы. Быстрота же его имеет тем большую для нас цену, что он шел и самобытно и среди очень неблагоприятных условий. Москву все еще сильно теснили и орда, и Литва, и разные удельные князья; несмотря на это, она быстро преуспевала в разных отраслях своей жизни.

Чрезвычайно интересно дошедшее до нас современное портретное изображение великого князя Василия Димитриевича и его супруги. Оно находится на саккосе митрополита Фотия, хранящемся в патриаршей ризнице. Это облачение покрыто с обеих сторон вышитыми по голубому атласу золотом, серебром и шелком изображениями святых и праздников; но, что особенно для нас любопытно, — на передней стороне саккоса, внизу его, изображены направо от зрителя: московский великий князь Василий Димитриевич и его супруга Софья Витовтовна, а налево — греческий император Иоанн Палеолог и его супруга императрица Анна, дочь Василия I и Софьи (раньше этого брака Василий I посылал его отцу, теснимому турками, большие дары, состоявшие из серебра); рядом с византийским императором изображен и сам митрополит Фотий. Три последние лица обозначены греческими надписями, а наши великие князь и княгиня — славянскими. Василий I на этом портрете имеет мужественное лицо, с черными усами и умеренною бородою, раздвоившеюся в конце. На нем низко подпоясанный кафтан красного цвета с клетками и узкие зеленые шаровары, запрятанные в высокие сапоги из красного сафьяна, в трех местах перехваченные застежками; сверху накинут довольно короткий плащ, или «приволока», зеленого цвета, с золотыми разводами, на синей подкладке. На правой руке видно золотое запястье; этою рукою он держит скипетр, унизанный жемчугом. На голове великого князя сквозной золотой венец, с крестами вверху и с красной бархатной тульей. На великой княгине Софье род сарафана из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамах; сарафан украшен золотым ожерельем, с таким же передником и поясом. Сверх сарафана шубка, или длинный плащ, золотой, с серебряными кругами и синими и красными крестами. На княгине венец почти такой же формы, как на ее супруге. Это изображение весьма важно не только в иконографическом отношении, но и для истории московских одежд. Император Иоанн Палеолог и его супруга изображены в византийском царском облачении, с нимбом, или венцом святости, вокруг головы. Митрополит Фотий представлен в золотом саккосе, с крестами в красных кругах; сверх саккоса омофор серебряный, с золотыми крестами. Голова Фотия не покрыта, видны густые черные волосы и окладистая борода; вокруг головы такой же нимб, как и у других изображенных святителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)