В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Василий Димитриевич от Софьи Витовтовны имел пятерых сыновей и четырех дочерей, а именно: Юрия, Ивана («зело превожделеннаго ему»), Василия, Даниила и Симеона; дочерей: Марию, бывшую за боярином и воеводой князем Юрием Патрикеевичем (сыном литовского князя Патрикея Наримонтовича), Василису, бывшую в первом браке за Александром Брюхатым, а во втором за Александром Взметнем, князьями суздальско-нижегородскими, Анну, выданную за византийского императора Иоанна Палеолога, и Анастасию, бывшую за киевским князем Александром (Олельком) Владимировичем, внуком Ольгерда.

Наследником, по второй духовной Василия I, за смертью всех других сыновей объявлен был, под опекой его матери и деда Витовта, Василий Васильевич. Ему всего было десять лет, когда умирал его отец. Никоновская летопись рассказывает о рождении его следующее. Когда во время родов великая княгиня стала изнемогать и, казалось, умирает, великий князь послал в храм Иоанна Предтечи к известному ему святостью жизни старцу и просил помолиться о роженице. Тот сказал, чтобы государь молился Богу, его Пречистой Матери и покровителю великокняжеского рода — Логину-сотнику, а о княгине бы не скорбел, потому что она выздоровеет и в этот же вечер родит ему сына. Когда это последнее сбылось, в келью великокняжеского духовника, у Спаса на Бору, кто-то стукнул и сказал: «иди, нарцы имя великому князю Василию». Духовник, взявши необходимое, вышел из кельи, но посланного не нашел. Идя в великокняжеский дворец и встретив на дороге посланного, узнал, что тот у него еще не был и лишь только первый идет к нему, никого другого не посылали из дворца. «Мне же, — говорит летописец, — о сем Стефан диак сказа, а о прежнем проречении старец Дементий печатник, а сему поведа великая княгиня Мариа (супруга Василия II)».

Великий князь Василий Димитриевич погребен в Архангельском соборе, около южной стены. На надгробии сделана следующая надпись: «В лето 6933–1425 года, февраля в 27 день, преставился благоверный князь великий Василий Димитриевич».

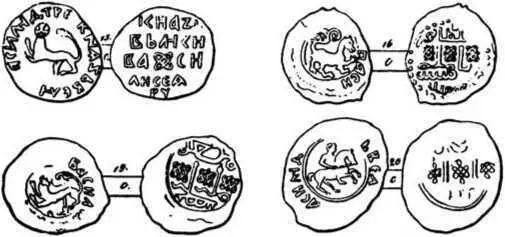

Здесь мы приводим две печати этого великого князя: одну с изображением его ангела Василия Великого, другую — всадника с копьем в руке.

История княжения Василия Васильевича (1425–1462) ясно показывает нам, что даже междоусобия уже не в силах были сокрушить могущество Москвы, созданное ее великими князьями — собирателями Руси. Из ряда потрясений этого времени наша столица вышла едва ли не сильнее, чем какой перешла в руки Василия Темного.

Мы не станем следить за подробностями происшедшего в это время первого и единственного в роде Иоанна Калиты междоусобия. Несмотря на то, что митрополит всея Руси Фотий с духовенством, московские бояре и сам народ твердо стояли за Василия II как наследника великокняжеского престола по прямой нисходящей линии, дядя его, Юрий Димитриевич, со своими сыновьями поднялся против нашего князя, хотя сама Золотая орда, в лице своего хана Улу-Махмета, приняла его сторону; и ханский посол «садил Василия на великое княжение у Пречистыя, у Золотых дверей (Успенского собора)», то есть присутствовал при венчании его великим князем (не во Владимире, как бывало прежде, а в первый раз в Москве).

За Юрием Димитриевичем, еще после смерти Василия I, ходил в Звенигород митрополит Фотий звать дядю в Москву, присутствовать «при торжественным вокняжении» его десятилетнего племянника. Желая поразить владыку массой своего народа, этот князь собрал городскую чернь и крестьян соседних волостей и выставил эти толпы на горе, подле города. Но хитрость эта была разгадана митрополитом, и он сказал Юрию: «сыне, никогда я не видал столько народа в овечьей шерсти!», давая понять, что от крестьянских тулупов до ратных доспехов еще далеко. Князь, однако, не пошел в Москву на торжество «вокняженья» племянника, хотя и заключил с ним мирный договор.

Несмотря ни на что, Юрий Димитриевич, подстрекаемый перешедшим к нему из Москвы боярином Всеволожским, на дочери которого обещал было жениться Василий II, и своими сыновьями Димитрием Шемякой и Василием Косым, с которого на великокняжеской свадьбе Софья Витовтовна велела сорвать пояс Донского, силой овладел Москвой и великим княжением. Несколько раз Василию Васильевичу приходилось то силой, то хитростью отнимать Москву сперва у Юрия, а потом у его сыновей.

Эта борьба отмечена и вероломством, и кровопролитием, и жестокостью, как, например, ослеплением Василия Косого и самого Василия II. Но среди этих печальных явлений мы видим и отрадные. Москва в это время уже обнаруживает свой ясный государственный смысл: она крепко стоит за враждебный удельной системе принцип наследования престола по прямой нисходящей линии и энергично поддерживает своего прирожденного государя-князя. Так, когда Юрий сел на московском великом княжении и Василий получил в удел себе Коломну, наши бояре, дворяне и народ стали покидать торжествующую сторону, отказываясь служить новому князю, и стали массами уходить к отчичу и дедичу в Коломну, к Василию Васильевичу; там стало тесно от переполнявшего город народа. Юрий, покинутый всеми, должен был уйти из Москвы. Впоследствии, когда ослепленный Василий уже был заточен в Угличе, опять в Москве поднялась народная волна в пользу законно наследственного государя. Стрига Оболенский, Ряполовский, Феодор Басенок и другие служилые люди, уйдя из Москвы на западную границу, решились освободить Василия Васильевича из Углича и стали собирать для него войска против Димитрия Шемяки.

Особенно велика была поддержка принципу наследственного единодержавия со стороны Церкви и ее первостоятеля — святителя Ионы. Он был иноком в Симоновом монастыре и нес послушание «в пекальнице», или хлебной; этот достойнейший преемник святых Петра и Алексия энергично стоял за законного государя Василия Васильевича. Когда восторжествовал над ним Шемяка, Иона, бывший в то время еще только рязанским владыкой, печалился о своем заточенном великом князе и его сыновьях, находившихся в Муроме, под защитой князей Ряполовских.

Получив от узурпатора обещание, что Василий Васильевич будет освобожден и княжичам его не будет худа, святитель отправился в Муром и там в соборе «из пелены у Пречистыя взял на патрахель свою» княжичей-сыновей своего государя. Когда Шемяка не сдержал своего слова, не отпустил углицкого заточенца, то св. Иона обличал его за то, что он сделал святителя орудием своего обмана. «Что тебе может сделать слепец? — говорил иерарх. — Дети его еще малы; укрепи его крестным целованием и нашей братией — владыками». Когда Василий II, получив свободу, пришел в Кириллово-Белозерский монастырь, куда собрались к нему многие бояре и дети боярские, игумен этого монастыря Трифон разрешил князя-слепца от «проклятых (то есть клятвенных)» грамот, которые тот дал Шемяке. Василий, снова утвердившись в Москве, когда узнал, что Шемяка, вопреки договору своему, стал мутить москвичей через своих тиунов, отдал это дело на суд собору епископов. Тогда св. Иона от лица русских святителей писал Шемяке укорительное послание, скрепленное подписью пяти владык. Посление напоминает Шемяке грех отца его Юрия, сравнивает его с братоубийцей Каином и Святополком, ослепившим Василька Ростиславича; упрекает его в клятвопреступлении и в измене, разбойничьем нападении на великого князя и ослеплении последнего и, в случае нового междоусобия, грозит Шемяке отлучением от Церкви. Послание это увещевает всех быть верными и послушными своему «государю» — великому князю, и грозит тоже отлучением тем, «кто не добьет челом своему господарю».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)