Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности

- Название:Древний Восток. У начал истории письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Корвина

- Год:1985

- Город:Будапешт

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности краткое содержание

Красиво изданная, богато иллюстрированная книга для среднего и старшего возраста. Цветные полностраничные репродукции и черно-белые в тексте на каждой странице.

На переплете: фрагмент выкопанной в Уре мозаичной плиты «Шумерское войско в походе».

Издание второе.

Древний Восток. У начал истории письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но часто бывало и так, что нужда заставляла свободных бедняков продавать своих детей. Как говорил народ: «Сильный человек живет руками своими, слабый — ценой своих детей».

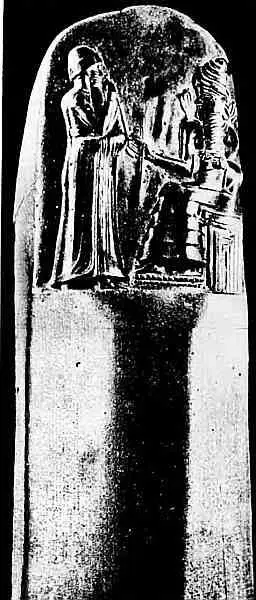

Закон Хаммурапи позволял и это?

Позволял.

В том мире это было неизбежно. Но закон стремился улучшить и «плоть народа». В первую очередь закон защищал солдат. Никто не мог отобрать у них пожалованные царем землю, сад, дом или скот, даже если выплачивал стоимость этого имущества. Закон защищал права попавших в плен и вернувшихся из плена, защищал жен и детей солдат, защищал задолжавших свободных людей от ростовщиков, чтобы эти последние не забрали бы у них всего и не заставили бы их превратиться в рабов; закон защищал имущество вдов, сирот; отпускал на свободу детей раба, рожденных от свободной женщины, и детей рабыни, рожденных от свободного человека; присуждал возмещение убытков тому, кого ограбил неизвестный преступник; давал льготы пострадавшим от наводнения; освобождал от уплаты податей пастухов, в загонах у которых разбойничал лев или скот которых гибнул от «наказанья господнего», т. е. от эпидемий и т. п.

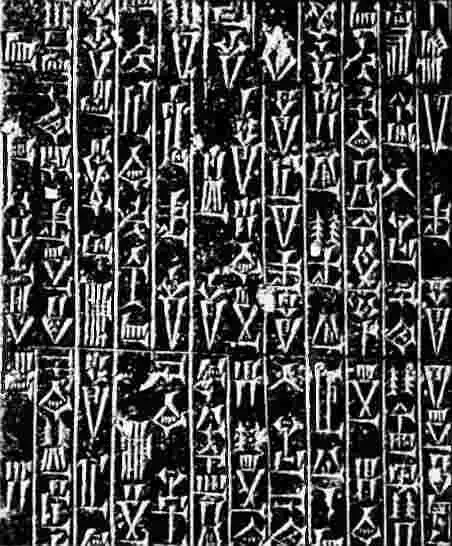

Хаммурапи заставлял подданных соблюдать данные им законы, распоряжения. Нам известно письмо Хаммурапи, посланное в Ларсу, в котором правитель лично давал указание своему наместнику: разобраться по справедливости в деле мельника Лалума, у которого деревенский староста-самодур хочет отобрать землю.

Мы знаем, что на берегу Пуратту царь заложил особый город: жившие в нем вооруженные речные стражники должны были осматривать все проходящие мимо торговые суда, есть ли у них разрешение на проход, выдавленное на глиняной табличке. Царь направлял стражников и на караванные пути, так как торговля с дальними странами приносила царской казне обильные доходы.

Законы, суды, палачи, наместники, речные стражники, военные гарнизоны — все стояли на страже порядка. Только бы не пошатнулась Вавилония, не обрушилась бы Вавилонская башня.

Протекающие столетия приносили много перемен, но нападавшие на Вавилонию завоеватели, приходившие из степей или с гор, — новые аморейские племена, касситы, ассирийцы — раньше или позже вводили тот же самый порядок: на месте разрушенного царства создавали новое.

Даже столицей новых царств был тот же Вавилон. Только последовавшее через 1212 лет после смерти Хаммурапи завоевание Междуречья персами низвело Вавилон до уровня провинциального города в совершенно чужом ему царстве.

Вавилонская же башня простояла еще некоторое время и после этого. Тогда-то и видел ее посетивший Междуречье (по-гречески — Месопотамию) Геродот, испытующе, жадно всматривавшийся в памятники прошлого.

Грех человека

Вновь и вновь, в особенности когда попадали в беду и начинали доискиваться до ее причины, люди приходили к мысли, что это боги наказывают их за грехи.

Даже в периоды наивысшего расцвета Шумера, Аккада и образовавшейся на их месте Вавилонии люди не раз чувствовали, что в жизни много неправильного и несправедливого.

Враг разрушил город? Моровая язва косила людей? Наводнение размыло их непрочные глиняные дома? Чуть ли не к позвоночнику прилипал впавший от голода живот? Всегда в такое время приходило людям в голову, что они расплачиваются за прегрешения свои или своих близких.

Со времен шумеров дошло до нас покаянное, молящее о пощаде песнопение. Мужчина, сердце которого «преисполнено слез, печали, горечи, уныния», которого «мучат страдания, как рыдающего ребенка», которого «держит в своих когтях рок, застилает глаза пеленой, отнимает дыхание», в теле которого «гнездится Порча, сила колдовства», так молит бога:

В мольбе протягиваю я к тебе руки,

падаю перед тобой на колени: порази то,

что во мне гнило, нечисто,

но того, кого ты оттолкнул от себя в день гнева,

призови к себе словами одобрения!

«Не на меня, на мой грех гневайся, забери мой грех и не обижай меня!» — просили молящиеся, протягивая руки, бия себя в грудь, падая на землю.

Грех, грех! Страждущие приносили богам искупительные жертвы, лишь бы только освободиться от привязавшегося зла.

Значительная часть приносимой в жертву пищи, храмовых даров доставалась жрецам. Не они ли вдолбили людям в голову сознание своей греховности?

Очевидно, они играли в этом немалую роль, ведь в Междуречье уже в самый ранний период развития государства этого требовали религиозные традиции. Но нужно было, чтобы и в людях жила жажда отпущения грехов.

Долгое время общие грехи искупались человеческой жертвой. На Новый год — тогда это был праздник весны, обновления природы — царь передавал свой трон мужчине простого звания, который получал на пять дней всю полноту власти, а затем посреди праздничной церемонии его убивали, чтобы кровь его очистила от греха всю страну.

Мы знаем лишь один случай, когда новогодний царь остался в живых. Это произошло за четыре года до вступления на трон Хаммурапи, в расположенном на юг от вавилонского царства городе Исине. «Царь Эрраимитти, — читаем мы на одной глиняной табличке, — посадил вместо себя на трон садовника Энлилбани и возложил ему на голову корону царства. Эрраимитти умер у себя во дворце, объевшись горячей кашей, а Энлилбани не встал с трона, на который был посажен; объявили его царем».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: