Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности

- Название:Древний Восток. У начал истории письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Корвина

- Год:1985

- Город:Будапешт

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности краткое содержание

Красиво изданная, богато иллюстрированная книга для среднего и старшего возраста. Цветные полностраничные репродукции и черно-белые в тексте на каждой странице.

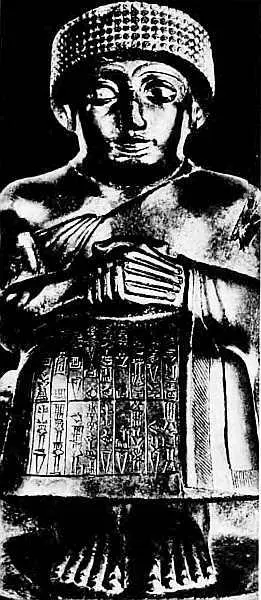

На переплете: фрагмент выкопанной в Уре мозаичной плиты «Шумерское войско в походе».

Издание второе.

Древний Восток. У начал истории письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже царь Лагаша Гудеа, правивший как наместник гутиев, в сочиненной им песне, исполнявшейся под аккомпанемент арфы, с гордостью говорит о новых больших постройках, о притягивающей много чужеземных товаров торговле, о возделывании земель, заросших прежде кустами и сорняками, о доении коров, откармливании овец, о поросших виноградом горах, дающих вино, о пиве, льющемся из пивоварен. Гордится он и тем, что мягче стали нравы: люди не судятся друг с другом, матери не бранят детей, дети не перечат матерям, хозяин не бьет слугу, даже если тот провинился, хозяйка не дает служанке пощечин…

Так ли это было? Если Гудеа в этом видел свою славу — совсем неплохо, все лучше, чем прежние похвальбы Римуша, гордившегося десятками тысяч казненных и угнанных в рабство.

Полную свободу Шумер завоевал около 2140 года до н. э., по-видимому, в правление царя Утухэгаля из Урука. После него страну возглавлял Урнамму из Ура, затем Шульги, сидевший на троне тогдашнего шумерского царства почти полстолетия. Шульги называл себя «царем четырех стран света, богом всех стран», а также «пастырем черноголовых», «львом с раскрытой пастью», богом солнца. Главной своей заслугой он считал то, что сделал безопасными торговые пути: построил вдоль них крепости, чтобы ничто не угрожало караванам, даже если идут они ночью.

О повседневной жизни той эпохи больше всего сведений дают нам судебные записи.

Например, отец — из-за неожиданно возникшей большой необходимости — за ничтожную сумму: две третьих гина серебра (т. е. около 6 граммов) продал в рабство сына по имени Абитаб. Позднее Абитаб, очевидно, или сбежал домой, или отец выкрал его, но суд присудил его обратно владельцу, который смог привести двух свидетелей этой сделки.

В другом судебном разбирательстве некий Шешкалла заявил: «Я не являюсь рабом Урсахарабабы». Но два свидетеля доказали: отец Шешкаллы был рабом в доме Урсахарабабы, и он сам там родился, т. е. он тоже раб. Шешкалла был присужден наследникам Урсахарабабы.

Судебных разбирательств, связанных с рабами, было много. Когда умирал свободный человек, его рабы часто рассчитывали на то, что наследники не смогут доказать своего права держать их в рабстве. Но в шумерских домах тщательно хранили семейные архивы — испещренные клинописью глиняные таблички с записями сделок купли-продажи, дарственных сделок и завещаний, и чаще всего нужный документ отыскивался. Если же документа не было, то и тогда всегда легко было найти двух готовых принести клятву свидетелей.

Глиняные таблички скрепляли цилиндрической печатью. В Шумере у каждого уважающего себя человека был маленький резной цилиндрик, пробуравленный по продольной оси. Этот цилиндрик владелец всегда носил на шее на шнурке и не снимал даже ночью, чтобы он не попал в чужие руки. Писать умели только писцы, но когда составлялся какой-нибудь договор или другой важный «документ», заключающие сделку стороны прокатывали каждая свой цилиндрик по краю еще невысохшей мягкой глиняной таблички: оттиск-печать заменял позднейшую подпись.

Таблички были небольших размеров, чтобы можно было писать, держа их на ладони, но в любом судебном разбирательстве они играли важнейшую роль. Решающее значение они имели зачастую и тогда, когда кто-нибудь не мог представить табличку в доказательство своей правоты. Как-то у одной вдовы хотели отсудить сад, который она купила еще при жизни своего мужа Дуду и записала на свое имя. У вдовы была табличка, кроме того она дала клятву, что купила сад на свои деньги. Его присудили ей безапелляционно.

Дошли до нас записи и других судебных разбирательств: об убийстве, краже, отпуске на свободу рабов, о разводе, о содержании, причитающемся детям или родителям, о тяжбе по поводу затонувшего торгового судна и т. п.

Например, жрец Лу-Иннина был убит с ведома его жены. Убийц поймали, и с ними вместе осудили на смерть вдову Лу-Иннины, так как она скрыла случившееся. «Люди, убившие человека, не достойны жизни: это неживые люди. Три мужчины и эта женщина должны быть казнены перед креслом храмового жреца Лу-Иннина, сына Лугалуруду!»

Небольшие дела разбирали или один судья, или трое. Если речь шла о серьезном преступлении, решение выносил суд, состоящий из десяти человек. Нам известны и профессии четверых из этих судей: птицелов, домашний работник, гончар и садовник.

Однако последний расцвет Шумера был непродолжительным. Разложение его уже не могло задержать даже самое строгое соблюдение законности.

Как видно, шумерские женщины рожали мало детей. Шумерские города, жители которых часто вымирали от чумы и других заразных болезней, постепенно оказались населенными чужеземцами. Чужеземцами были уже не только рабы и солдаты-наемники, но и большинство богатых купцов и ремесленников. Жившие в приграничных местностях пастухи, земледельцы, рыбаки и охотники были уже не шумерами, а сыновьями аморитов, семитского племени марту, поэтому они охотно помогали приходившим из степей и говорившим на одном с ними языке отрядам грабителей, нападавшим на Шумер.

В помощи этой нападавшие очень нуждались, ибо на землях, прорезанных вдоль и поперек густой сетью каналов, степные кочевые племена сначала чувствовали себя неуверенно. Но со временем они уже двигались здесь, как у себя дома.

Например, аккадец Ишби-Эрра, доверенное лицо последнего шумерского царя Ибби-Суэна из Ура, в 2027 году до н. э. скупил в северных провинциях зерно для населения южных городов, всего 72 тысячи гуртов, т. е. более 60 тысяч центнеров. В письме царю Ишби-Эрра жалуется, однако, на то, что «поскольку весь народ марту находится здесь, в Стране, и захватывает одну за другой все большие крепости, из-за народа марту я не могу доставить к тебе это зерно. Они сильнее меня, и я могу попасть в плен».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: