Леонид Пятецкий - История России. XX век. Для старшеклассников и абитуриентов

- Название:История России. XX век. Для старшеклассников и абитуриентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский Лицей

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7611-0010-

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Пятецкий - История России. XX век. Для старшеклассников и абитуриентов краткое содержание

Пособие состоит из 4-х блоков: 1900–1917 гг., 1917–1939 гг., 1939–1964 гг. и с 1964 г. до наших дней. В конце каждого блока приводятся задания. Они помогут вам проверить, насколько хорошо вы готовы к вступительным экзаменам.

История России. XX век. Для старшеклассников и абитуриентов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Крестьянский вопрос

Отмена крепостного права нанесла удар помещичьему землевладению. Лишившись дармовых рабочих рук, дворяне с трудом приспосабливались к новым условиям хозяйствования. Большие средства, полученные По заведомо завышенной оценке крестьянских наделов, были истрачены непроизводительно. Только часть из них сумела перестроиться и наладить в своих имениях капиталистическое производство. Крестьянская реформа 1861 г. была «половинчатой» и оставляла различные формы внеэкономического принуждения крестьян. Благодаря этому, значительная часть дворян еще долгие годы удерживалась на плаву.

В первые десятилетия по отмене крепостного права экономическое положение освобожденного крестьянства не улучшилось, а ухудшилось. Главной причиной понижения уровня крестьянского благосостояния, по мнению исследователей, являлась чрезвычайно низкая урожайность крестьянских полей.

Урожайность крестьянских полей составляла 30–35 пудов с десятины, иногда и того меньше. В культурных хозяйствах западных стран десятина давала урожай 100–120 пудов.

Данные С. Г. ПушкареваТрудно не согласиться с точкой зрения историка С. Г. Пушкарева.

«Русское „общественное сознание“ с удивительной слепотой игнорировало главную причину крестьянской бедности — низкую производительность крестьянского хозяйства — и настойчиво подчеркивало две другие причины: во-первых, крестьянское „малоземелье“ (хотя русский крестьянин был гораздо богаче землей, чем его собрат в Средней и Западной Европе) и, во-вторых, тяжесть лежащих на крестьянской земле податей и платежей, особенно выкупных платежей…».

Правительство Александра III пыталось принять меры для улучшения экономического положения крестьян. Эти меры связаны с именем министра финансов Бунге.

В 1881 г. были понижены выкупные платежи с крестьянских надельных земель. В 1882 г. был учрежден крестьянский поземельный банк, который должен был помогать крестьянам и крестьянским обществам и товариществам покупать частновладельческие земли. В 1883-85 гг. была сначала понижена, а потом и вовсе отменена подушная подать с крестьян. В 1889 г. были изданы правила о порядке переселения малоземельных крестьян за Урал.

Но все это были частные меры, которые не могли поднять общего уровня крестьянского благосостояния.

В 1891–1892 гг. в Поволжье случился неурожай и в результате — голод. Стоит отметить, что западные области государства, где преобладало индивидуальное крестьянское хозяйство, не знали повальных голодовок. Голод ударил, прежде всего, по общинным хозяйствам. На борьбу с голодом правительство и общественные круги должны были потратить много усилий и средств.

Почему же правительство долгое время заботилось о сохранении общины? Следует вспомнить, что община была основной податной единицей. Да и управлять общиной бюрократическими методами было легче, чем иметь дело с отдельными самостоятельными хозяйствами. Правительство и правые круги охраняли и поддерживали общину как один из «исконных устоев» русской жизни и как гарантию против образования безземельного пролетариата, носителя революционных тенденций.

Но поддерживали сохранение крестьянской общины в России и революционеры-народники, которые были сторонниками сохранения ее как «ячейки» будущего социалистического строя (вспомните взгляды А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского) или «переходной стадии» к нему.

Граф С. Ю. Витте писал в своих «Воспоминаниях»: «Защитниками общины явились почетные „старьевщики“, поклонники старых форм, потому что они стары; полицейские пастухи, потому что считали более удобным возиться со стадами, нежели с отдельными единицами; разрушители, поддерживающие все то, что легко привести в колебание, и … теоретики, усмотревшие в общине практическое применение последнего слова экономической доктрины — теории социализма».

Что же привлекало крестьян в общине. Длямужика община, прежде всего, передельная.Каждый год земля перераспределялась между дворами, при этом от дворов, потерявших души, земля переходила к тем, в которых число душ возросло.

Мир-община помогала бедному мужику, погорельцу, неудачнику. Подати и налоги платили миром. В деревне была поговорка: «Мир — велик человек». За 1861–1906 гг. из общин вышло не более 150 тыс. домохозяев. Но правительство имело сведения, что во многих общинах переделы земли производились часто и беспорядочно, и понимало, что это является серьезным тормозом на пути к улучшению крестьянских хозяйств.

Поэтому в 1893 г. был издан закон, регулирующий порядок земельных переделов и устанавливавший для общих переделов наименьший срок — 12 лет.

К концу XIX в. «оскудение центра» все больше привлекало к себе тревожное внимание и общественных кругов, и правительства. Кризис сельского хозяйства, не только крестьянского, но и помещичьего все больше давал о себе знать.

В 1902 г. было учреждено «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» под председательством министра финансов С. Ю. Витте; на местах были учреждены губернские и уездные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Комитеты работали до 1905 г. (всего около 600 комитетов) и собрали много интересных материалов о положении сельского хозяйства в России, но практической помощи крестьянству не принесли.

Февральский манифест 1903 г. содержал отмену круговой поруки крестьянских обществ за своих членов; но в то же время манифест предписывал в Основу трудов по пересмотру законодательства о крестьянах «положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения».

Благодаря разорению, обезземеливанию и обнищанию крестьян, усилившейся эксплуатации со стороны помещиков и сельской буржуазии, в России усиливались крестьянские выступления на рубеже XIX–XX в. Агитационная и пропагандистская работа социал-демократов и социалистов-революционеров находилась еще в зачаточном состоянии и носила случайный, эпизодический характер.

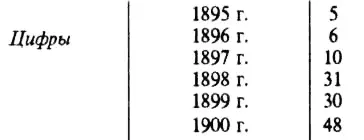

Во 2-ой половине 90-х гг. XIX в. крестьянские волнения происходили почти во всех губерниях Европейской России. Особенно сильными они были в Центральной черноземной области, в Поволжье и на Украине. Крестьяне захватывали помещичьи земли, рубили леса, громили усадьбы помещиков.

«Бунта в смысле какого бы то ни было открытого столкновения с войсками … или противодействия властям не было … Пронесся слух, будто велено отбирать у господ землю и имущество и отдавать мужикам. Вскоре выяснилась некоторая общая идея: бывшие помещичьи крестьяне шли против бывших господ. При этом исчезло различие между богатыми и бедными крестьянами. В общем начинали по большей части деревенские богатеи. И как только это начиналось, по дорогам к экономии валил народ на убогих клячонках, запряженных в большие возы, на волах, а то и просто пешком, с мешком за спиной. Брали торопливо, что кому достанется. Богачи увозили нагруженные возы, бедняки уносили мешки и тотчас же бежали опять за новой добычей…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: