Владимир Никольский - Детство человечества

- Название:Детство человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госкультпросветиздат

- Год:1950

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Никольский - Детство человечества краткое содержание

Детство человечества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рабы и скот были собственностью мужчины, который единственно обладал правом частного обмена. Это обусловило неравенство между полами и выразилось в приниженном положении готтентотской женщины.

Итак, скотоводство в связи с железной металлургией закрепило в готтентотском обществе не только привилегированное положение мужчины, но и привилегированное положение богатых. Однако отсутствие ремесла, выделившегося из сельского хозяйства, не дало развиться этому расслоению. Поэтому у готтентотов общественная власть недостаточно развита, не достигла еще у них ступени государства. Во главе племени стоял вождь. Он командовал воинами, руководил хозяйственными делами, председательствовал в совете племени, без которого не мог объявлять войны и заключать мира. Должность эта — наследственная.

Исследователи готтентотов указывают на три главные причины военных столкновений у готтентотов: похищение стад, похищение женщин и потрава пастбищ. Пленных, захваченных в бою, немедленно убивают. Двигаясь по земле врагов, готтентоты захватывают все, что ни попадет им на глаза: и скот, и людей. Последних обращают в рабство.

Война усиливает то социально-экономическое неравенство, основы которого заложены в общественном производстве. Выделение ремесла должно привести к дальнейшему разложению патриархально-родового строя. У готтентотов этот процесс был приостановлен вторжением европейских колонизаторов.

Гораздо дальше процесс разложения первобытной общины зашел у скифов ко II веку до н. э., многочисленные племена которых обитали в степях северного Причерноморья в течение почти тысячи лет — с VII в. до н. э. по II в. н. э. Важнейшие памятники скифской культуры были раскопаны русскими археологами и хранятся в Ленинградском Эрмитаже и в Историческом музее (Москва). Среди них мы наблюдаем различные стадии распада патриархального родового строя, так как еще Геродоту (V в. до н. э.) были известны и скифы-огородники, и скифы-пастухи, и скифы-пахари. Наличие последних говорит о том, что в силу взаимодействия доскотоводческих и пастушеских обществ возникли общества хлебопашцев.

Скифы были варварами (среди одной части скифов наблюдался еще расцвет высшего варварства, у других уже имелось налицо разложение родовой организации и перерастание бесклассового общества в классовое, рабовладельческое).

Скифы жили в степях северного Причерноморья, которое колонизировалось греками. В силу этого мы имеем довольно подробное описание их, оставленное нам греками, главным образом Геродотом, а также Гиппократом и Страбоном. Богатый археологический материал скифских курганов в южно-русских степях, в совокупности со сведениями о них греков, представляет ценный материал для воссоздания картины далекого прошлого нашей родины.

Главные греческие колонии, расположенные на северном берегу Черного моря, — это Ольвия, Херсонес, Пантикапея (теперь Керчь), Фанагория и др.

Колонисты-греки, с одной стороны, оставили нам ценные сведения о варварах, живших севернее их городов, а с другой стороны, сами до известной степени влияли на их культуру, что и видно по находкам в скифских курганах.

Во времена Геродота скифы занимали территорию от Дона до Днестра и Дуная. В основном их можно разделить на западных, оседлых, занимавшихся земледелием, и на восточных, или «царских», ведущих кочевой образ жизни и занимавшихся скотоводством, преимущественно коневодством. Западные скифы, по Геродоту, жили по Днепру и Бугу, а восточные — к востоку от Днепра и по Дону.

Все эти скифские племена в эпоху Геродота находились на высшей ступени варварства. Они добывали железную руду и выделывали из нее разнообразные орудия и оружие. Самое характерное для варварства оружие — меч — выделывалось скифскими мастерами. Больше всего найдено стрел главным образом в Чертомлыкском кургане. По размеру стрел видно, что луки были очень небольших размеров и, по предположению Лаппо-Данилевского, были предназначены для всадников, которые не могли, сидя на коне, натягивать большой лук. Также небольшого размера и копья и щиты. Скифский меч называется акинак, он тоже короткий, с своеобразной рукояткой. В некоторых курганах находятся железные чешуйчатые панцыри.

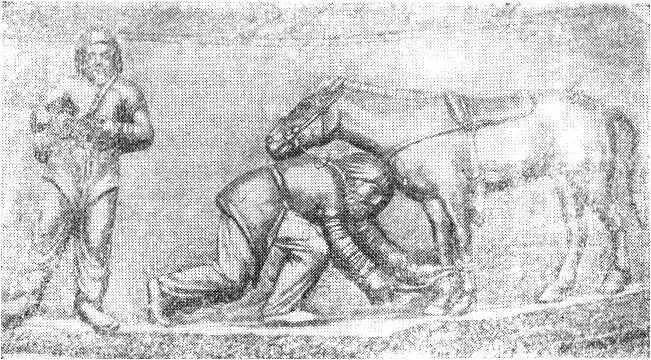

Скиф, стреноживающий коня. Часть фриза вазы, найденной Забелиным в Чертомлыкском кургане близ Никополя. Никопольская ваза хранится в Эрмитаже.

Скифы славились среди древних народов меткостью стрельбы из лука. Геродот сообщает, что индийский царь Киаксар, который взял Ниневию и уничтожил Ассирию, отдал скифам своих сыновей учиться стрельбе из лука. Скифы совершенствовали свои стрелы на протяжении с VII по II в. до н. э. Вместо бронзовых стрел с втулками для надевания на древко, они постепенно стали выделывать железные, в виде трехгранных пирамидок.

Основным видом скота у скифов-кочевников была лошадь, в значительно меньшем количестве у них были овцы и крупный рогатый скот. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки: в скифских курганах мы находим преобладающее количество конских костей над костями прочих домашних животных. В курганах найдено немало и лошадиной сбруи.

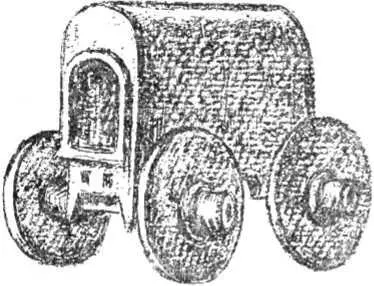

У скифов-скотоводов не было постоянных домов, а жили они в кибитках, перевозных жилищах, на высоких четырех или шести колесах. Это было целое помещение, иногда из двух или трех комнат. Кибитки покрывались войлоком и кожами. Такие кибитки были непроницаемы ни для ветра, ни для холода, ни для дождя. В кибитки впрягали две или три пары безрогих волов. В этих жилищах переезжали на новое место кочевья женщины и дети. Мужчины ехали верхом. За кибитками и верховыми пастухи гнали табуны лошадей и стада рогатого скота.

О кибитках мы узнаем не только от древних авторов — в курганах сохранились глиняные модели таких кибиток.

Глиняная детская игрушка — кочевническая кибитка (Керченский музей).

На новом месте скифы оставались, пока хватало травы для скота. Основной их пищей было мясо — вареное и жареное, кумыс, сыр. Скифы знали и вино. Геродот указывает, что они были весьма невоздержанны в употреблении вина, пили его в неразбавленном виде, что, по мнению греков, было большим варварством.

Кроме моделей кибиток, археологические находки знакомят нас с скифским скотоводством, изображенным на различных золотых или серебряных вазах и других вещах, откопанных в курганах. Очень богатое изображение коневодства имеется на известной серебряной вазе, найденной в 1863 году Забелиным в большом кургане близ Чертомлыка. На вазе, в основном предназначенной, очевидно, для кумыса или вина, имеется изображение ловли, приручения и использования коня. Конь следовал за своим господином в могилу, а за царем следовало много лошадей. Таким образом, для скифов не было на свете ничего важнее коня. О кочевом образе жизни сообщает ряд греческих авторов, и, как видно, их это очень удивляло. При переходе персидских войск через Дунай грек Коэс говорил Дарию: «Ты готовишься, царь, вторгнуться в такую страну, где не найдешь ни вспаханного поля, ни населенного города».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: