Станислав Дробышевский - Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей

- Название:Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9167-1139-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Дробышевский - Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей краткое содержание

Оказывается, да. Камни и черепа могут очень много рассказать о прошлом: о том, как жили семьи, как дети становились взрослыми, как люди приманивали охотничью удачу, как открывали новые земли, как приручали первых животных и даже как лечили зубы. Мы считаем, что представители каменного века бесконечно далеки от нас и мы совсем на них не похожи, но думать так – несправедливо: в людях палеолита было гораздо больше человеческого, чем нам кажется. 50 иллюстрированных историй – о том, что наши предки были не просто homo, но еще и людьми.

Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Холмистые дали колыхались под холодным ветром. Волны стелились по высохшим травам, пробегая равнину из конца в конец. Опять и опять… Ясное небо раскинулось от горизонта до горизонта, бесконечным куполом накрыв мир.

Группа людей понуро стояла у края могилы. В ней лежал их собрат. Низкое смуглое лицо, широкий, резко выступающий нос, выдающиеся челюсти, полные губы, вьющиеся волосы – всё было, как у них. Он ушёл от них, и его место в их сердцах заняла печаль. Чьё колдовство убило охотника – ещё предстоит разобраться. Знаки покажут. А пока время плача, время скорби.

Душа охотника покинула тело. Её место отныне среди других духов – в стране вечной тьмы. Он, чьё имя теперь нельзя произносить, не должен вернуться. Негоже звать его назад, не пристало мёртвым ходить среди живых.

Люди подрезали поджилки на ногах покойника, плотно притянули ему руки и ноги к груди, туго связали, чтобы умерший не смог вернуться назад. Тело густо засыпали красной охрой – символом жизни и смерти, крови и огня. Он ушёл, но жизнь продолжалась…

Окрестности деревни Костёнки, расположенной в Воронежской области, на первый взгляд ничем не примечательны. Слегка холмистая, местами изрезанная оврагами, с раскиданными там и сям рощами – так выглядит вся Русская равнина. Но для любого археолога слово «Костёнки» имеет особое звучание. Да и местные жители всегда знали, что место отличается от остальных: недаром оно получило своё «анатомическое» прозвище. Во все времена люди находили в промоинах и собственных огородах многочисленные кости, некоторые из которых поражали размерами. Останки эти, как показали исследования, принадлежали животным мамонтовой фауны: самим мамонтам, шерстистым носорогам, северным, большерогим и благородным оленям, лошадям, бизонам, сайгакам.

В эпоху последнего ледникового периода кроманьонцы плотно освоили местность Костёнок, оставив тут не один десяток стоянок, некоторые из которых заселялись много раз на протяжении десятков тысяч лет. Никто не знает, что манило первых сапиенсов именно в этот район. Загадка выглядит ещё более интригующей, если учесть, что в Костёнках пока не найдено ни одного стойбища неандертальцев. Почему представители одного вида никогда не заглядывали сюда, а другим тут было как мёдом намазано?

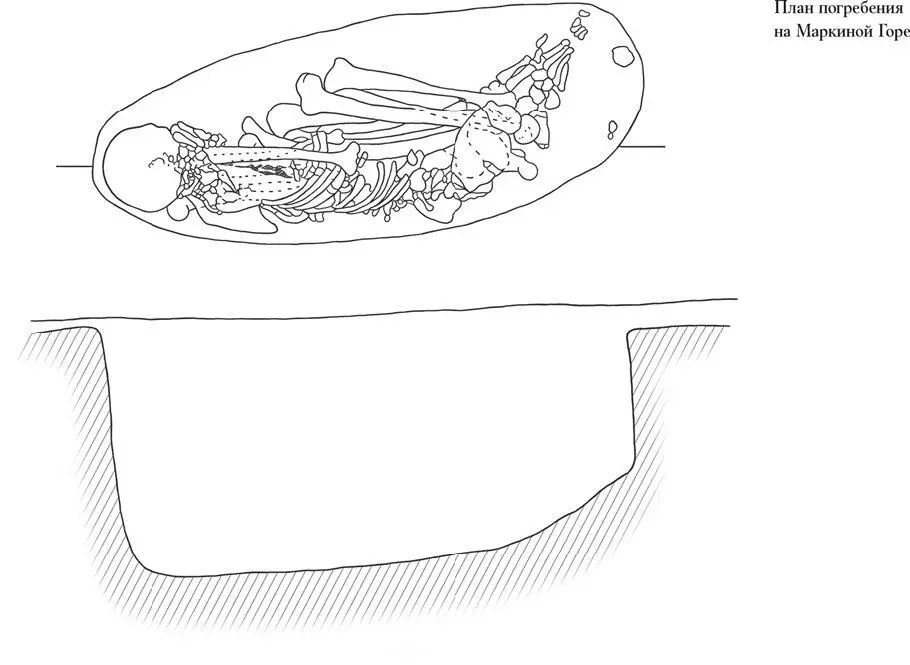

Среди прочих особое место занимает стоянка Костёнки XIV, или Маркина Гора. В 1954 году археолог А. Н. Рогачёв, раскапывая слой с городцовской культурой, нашёл тут погребение молодого мужчины. Прежде всего оно удивило учёных своей сохранностью. Обычно древние кости весьма хрупки, зачастую от них остаются лишь мелкие фрагменты. Тут же остались целыми самые мельчайшие косточки!

Но важнее оказались особенности погребального обряда, установленные по положению костей. Скелет лежал в узкой овальной яме на левом боку, головой на запад и лицом на север – в сторону, куда никогда не заглядывает светило. Более того, лицо было повёрнуто в землю, от солнечных лучей. Тело погребённого оказалось со столь сжатыми ногами и руками, что не оставалось сомнения: его надёжно связали, да ещё наверняка разрезали некоторые связки и сухожилия, так как с ними столь плотно упаковать человека почти невозможно. Показательно, что позвоночник скелета оказался совершенно прямым: в сочетании с положением рук и ног это практически безусловно свидетельствует о спелёнывании.

Наука знает и другие подобные примеры из каменного века. На стоянке Костёнки II пожилой мужчина был погребён в узком овальном сооружении из костей мамонта, пристроенном к жилищу. Тело было посажено в сильно скорченном положении, с ногами, согнутыми в коленях и плотно прижатыми к груди. Очевидно, его тоже связали. Существенное отличие от погребения из Костёнок XIV – ориентация: лицо человека из Костёнок II было направлено к юго-востоку. Другое отличие – кости не были окрашены.

В Чехии скелет пожилой, по меркам палеолита, – 40–45 лет – женщины Дольни Вестонице 3 обнаружился под лопаткой мамонта, головой на северо-запад. Как и в предыдущих случаях, сухожилия, возможно, подрезали, тело туго спеленали и уложили на живот, чтобы умершая была обращена от живых в землю. Голову и верхнюю часть тела засыпали охрой. В отличие от костёнковских погребений, в Дольни Вестонице тело усопшей было украшено десятью лисьими клыками.

Дальше на запад, во Франции, в подобном же положении были погребены женщина из Сен-Жермен-ля-Ривьер и мужчина из Шанселяда.

Все эти и другие случаи разнесены в пространстве и времени, между ними сотни километров и тысячи лет. Но общие идеи передавались из головы в голову, а исчезая, возникали вновь. Неспроста подобные обряды известны и у многих современных народов, в том числе индейцев и австралийских аборигенов. Последние особенно интересны, ведь аборигены добрались до Зелёного континента чуть менее 50 тысяч лет назад и с тех пор пребывали почти в полном отрыве от остального человечества. У австралийцев существовали самые разные варианты погребального обряда, и, что показательно, часто они включали разные варианты «обезвреживания покойного», в том числе связывание и повреждение ног. Представления о душе были весьма смутными и часто противоречивыми, но существенно, что они всё же бытовали.

Любопытно, что и у аборигенов, и у новогвинейских папуасов не было представления о естественной смерти. Человек не мог умереть просто так. Причиной всегда было злонамеренное колдовство, а вражеского колдуна можно было вычислить с помощью собственной магии.

Судя по тому, что мы видим в раскопах, подобные воззрения на смерть могли бытовать и в верхнем палеолите Европы. Тем более что и внешне человек с Маркиной Горы был удивительно похож на современных папуасов – это в Воронежской-то области, среди перигляциальных степей ледникового периода!

Вообще, люди эпохи верхнего палеолита были удивительно не похожи друг на друга. Многие антропологи пытались как-то упорядочить это разнообразие, но новые находки только увеличивали его и запутывали задачу. Достаточно упомянуть, что другие люди из Костёнок резко отличны от человека с Маркиной Горы, зато почти то же лицо имела женщина из грота Таза в Алжире 16,1 тысячи лет назад. Как понимать такую географически-хронологическую чехарду? Видимо, расовые комплексы в каменном веке не были устойчивыми. Каждая группа была малочисленной, а контакты между группами – редкими и ненадёжными, так что индивидуальные черты конкретного человека вполне имели шанс стать характерными для целой расы, если у этого человека было много детей. В последующем прихоти судьбы выносили в удачники другой комплекс признаков. Расы быстро возникали и быстро исчезали, а жёсткий естественный отбор и смешанные браки создавали всё новые варианты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/1073953/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa.webp)