Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины

- Название:Тайна Цебельдинской долины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины краткое содержание

Тайна Цебельдинской долины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что даже наиболее важные дороги Цебельды были грунтовыми — нигде не отмечено следов мощения их камнем. В сезон дождей и в болотистых местах их могли укреплять ветками и бревнами.

Способы передвижения по дорогам исторической Цебельды были достаточно разнообразными. По главным дорогам, по-видимому, шел колесный транспорт — арбы или телеги с запряженными в них быками. Достаточно широко древние цебельдинцы пользовались лошадьми, которых даже хоронили совместно с владельцами на семейных кладбищах. Чаще же всего они передвигались пешком, что позволяло медленно, но верно преодолевать значительные расстояния.

Из трудов византийских историков

Византийские источники VI в. дают немало косвенных данных о дорогах на территории Апсилии. Приведем несколько подходящих к случаю отрывков. Дорогу, соединявшую Апсилию с соседней Абазгией в районе современного Нового Афона, Прокопий Кесарийский описывает следующим образом: «Есть только один проходя ведущий в это укрепление (Трахея. — Ю. В. ) и в остальную страну абазгов, по которому нельзя идти людям даже по двое в ряд.... Над этой узкой тропой тянется очень отвесная и грозная в своей суровости скала» [3. 401]. Об обстоятельствах подхода к крепости Цибилиум (Тзибила) со стороны Колхиды (вероятно, через проход Кеп-Богаз) тот же автор сообщает следующее: «Тердет… [52] тайно вошел в соглашение с персами, что передаст им укрепление... Когда они были близко от крепости, Тердет... поехав вперед, оказался в укреплении... и... подошедшее персидское войско... принял» [3, 403]. Далее Прокопий пишет: «Но римляне, занимавшие гарнизоном Тзибилу, захватили проход, бывший очень узким и окруженный отвесными горами... и при таких обстоятельствах совершенно непроходимый, и остановили дальнейшее продвижение персов» [3, 432]. Локализовать последний пункт с достаточной точностью не удается. Прокопий, заметив, что он уже упоминал этот проход раньше, имел, видимо, в виду Трахею, т. е. район современного Нового Афона. Если это так, то перед нами интересный факт, свидетельствующий о достаточно высоком качестве стратегических дорог на территории Апсилии, позволявших перебрасывать войска на большие расстояния.

Более подробные данные о местных дорогах содержатся в работе Агафия Миринейского. Он, например, пишет: «Есть в этой стране гора... не слишком высокая... но чрезвычайно крутая, перпендикулярно поднимающаяся вверх со скалами, обрывающимися во все стороны. Посередине была тесная, плохо протоптанная дорога, труднодоступная даже для одного бесстрашного человека... Когда варвары медлили и на горе не была еще установлена охрана, римляне, предупредив их, заняли вершину и... рассыпались немедленно по более плоской и доступной для лошадей местности» [2, 119]. Дальше Агафий подробно описывает тропу, с помощью которой жители поселения у крепости Тцахар (Пскал) доставали воду: «Местные же жители, знавшие местность, с трудом спускались вниз по одной чрезвычайно узкой и скрытой тропинке в случае необходимости и снова взбирались наверх». О крутизне этой тропы Агафий рассказывает: «Если бы... они (стражи. — Ю. В. )... сбросили бы какой-нибудь огромный камень», то он, «падая вниз, легко сокрушил бы всех пытавшихся подняться» [2, 121]. Тот же автор следующим образом описывает отступление византийцев по тропе: «Те беспорядочно бросились вниз, возвратились в лагерь с многочисленными и разнообразными ранами от неприятельского оружия и от сильных ушибов ног от частых падений на камни. Поэтому у них не было больше духа карабкаться на эту скалу...» [2, 123].

Глава II. Чем они занимались? Каков был их строй?

Имеющиеся материалы позволяют судить о таких чертах экономики древних цебельдинцев, как сельское хозяйство (земледелие, животноводство), охота, ремесленное производство (обработка камня, дерева, кости и кож, керамическое производство, металлургия, прядение и ткачество). Они занимались также торговлей и военной подготовкой. В настоящее время имеются все основания и для выводов о социальной структуре населения древней Цебельды.

1. Сельское хозяйство и промыслы.

Земледелие

Топография и структура поселений древней Цебельды со всей определенностью указывают на то, что здесь существовала вполне устойчивая организация сельскохозяйственной территории, обрабатываемые участки которой были сосредоточены в окрестностях населенных пунктов. Каждая семья имела земельный участок при общинном владении, орудия для обработки почвы и тягловую силу.

Характер земледелия древних цебельдинцев пока еще не совсем ясен. Выше уже отмечалось, что значительная часть ближайших к поселению и наиболее удобных для земледелия участков была занята под кладбищами. Это указывает на небольшую площадь земель, использовавшихся под сельскохозяйственные культуры в окрестностях поселений. Поэтому можно предполагать, что участки, закрепленные за отдельной семьей, обрабатывались [54] долгое время. Семья в этом случае должна была принимать меры к ежегодному возрождению качества почвы путем использования правильного севооборота. Впрочем, ограниченность обрабатываемых площадей могла быть связана и с тем, что население основных военных поселений Цебельды могло получать часть продуктов [55] от менее воинственных жителей окраин Апсилии.

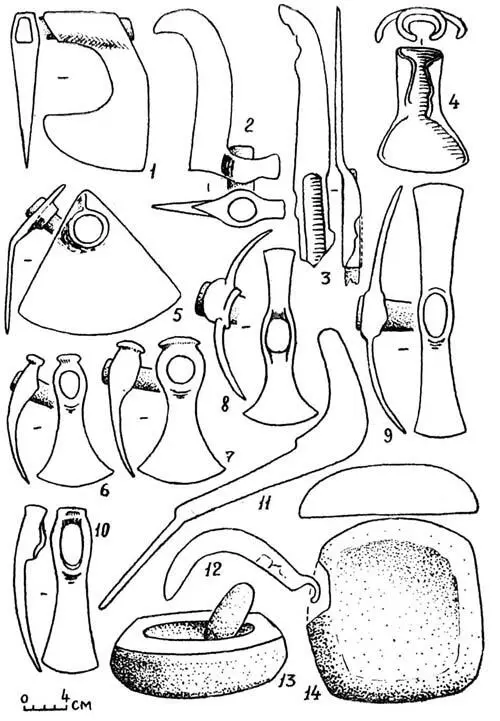

Рис. 11. Сельскохозяйственные орудия: топор (1), цалда (2), садовый нож (3), маральник (4), мотыги (5-10), серпы (11-12), ступка (13) и зернотерка (14). 1, 5-8, 14 — Цибилиум, 2 — Лата, 3 — Джгерда, 4 — Атара Армянская. 9 — Апушта, 10, 11 — Лар, 12 — Шапка, 13 — Баг.

Новые участки очищались от леса и кустарника в первую очередь с помощью огня. Употреблялись также и соответствующие инструменты, по-видимому, специальные тяжелые топоры, имевшие удлиненную насадочную часть. Могли здесь использоваться и боевые топоры, часто встречающиеся в могильниках Цебельды. При расчистке новых участков от кустарника и колючек применялись железные топоры-цалды. Одна такая цалда была найдена в селе Лата [63, табл. I, рис. 28].

Из почвообрабатывающих орудий на территории исторической Цебельды зафиксированы главным образом железные мотыги. Две из них могут быть связаны с поселениями, большинство же найдено в женских погребениях во всех известных могильниках цебельдинской культуры, за исключением крепости Шапка, где зафиксирована, кажется, лишь одна такая случайная находка. Форма мотыг достаточно характерна; с течением времени она несколько меняется [17, 189]. В III — первой половине V в. преобладают орудия с одним рабочим, довольно широким лезвием и молоточковидной либо гладкой обушной частью. Со второй половины V в. появляются двулезвийные мотыги, первоначально имевшие кирковидную форму, с одним тупым острием; к VII в. они принимают законченное симметричное оформление обоих лезвий, при этом значительно удлиненных и суженных. Малые размеры и узкие лезвия рабочих частей у большинства мотыг, возможно, свидетельствуют о том, что они использовались после вспашки при посадке и прополке злаковых, основную тяжесть по обработке которых несли женщины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/470422/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/470593/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro.webp)