Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины

- Название:Тайна Цебельдинской долины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины краткое содержание

Тайна Цебельдинской долины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

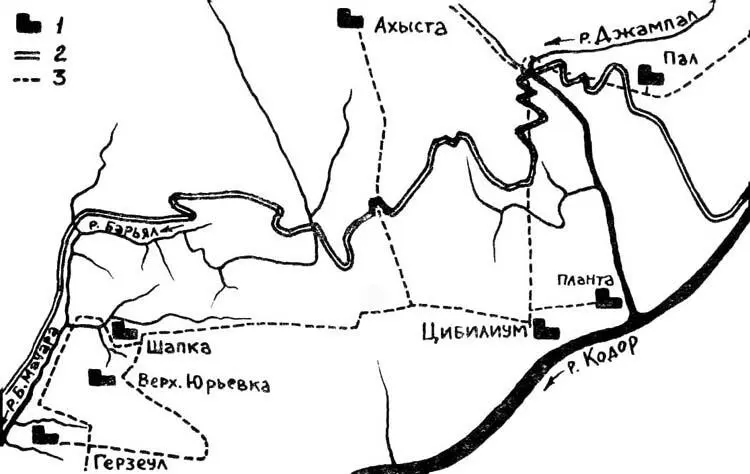

Следы отдельных погребений с инвентарем цебельдинского типа фиксируются в ряде пунктов Дальского ущелья — у крепости Пал, в ущелье реки Учкур, в районе сел Лата, Чхалта, Птыш и Ажара [16, 63].

Значительное скопление небольших семейных могильников с кремационными и ингумационными захоронениями зафиксировано в 12 пунктах в окрестностях и на территории села Атара Армянская на площади 3 х 3 км. Среди находок обращают на себя внимание разнообразная керамика, железное оружие (топоры, мечи, наконечники копий и стрел), бронзовые, железные и серебряные украшения и детали одежды (пряжки, фибулы, серьги, браслеты, серебряные монеты) [16, 64].

Отдельные находки специфической керамики и железных изделий (топоры, мотыги и др.) указывают на возможность существования могильников цебельдинской культуры и в селах Абжаква, Парнаут, Джгерда, Адзюбжа, Тамыш, Кутол, к западу от Очамчиры (Гюэнос), в селе Царче и ряде других пунктов Сухумского, Гульрипшского и Очамчирского районов Абхазской АССР [16,65].

Общая характеристика могильников

При изучении топографии и структуры могильников цебельдинской культуры намечается ряд любопытных особенностей, на которых необходимо остановиться особо. Под могильники, как правило, занимали ближайшую к поселению территорию, обладавшую спокойным рельефом и мягким грунтом. Геологические особенности района в этих случаях обычно заставляли отдавать предпочтение почвам с мергелистой либо глинистой основой. Это приводило к тому, что занятыми под кладбища оказывались [45] участки, наиболее пригодные для земледелия и придомного животноводства. Общий для всего поселка могильник не занимал сплошной территории, а обычно распадался на множество семейных кладбищ с небольшими (до 500-1000 кв. м) участками, разделенными промежутками без захоронений и связанными с поселениями достаточно удобными дорогами.

У нас нет прямых сведений о том, как могилы отмечались на поверхности. Ясно одно: цебельдинцы не применяли капитальных надгробий. Все сводилось, вероятно, к обычным земляным насыпям. Поскольку погребения, судя по вещам (фибулы и др.), часто образуют последовательные ряды, можно говорить о том, что во всяком случае на протяжении 100-200 лет древние цебельдинцы знали точно, кто где захоронен.

Закономерно также предполагать, что каждое семейное кладбище могло иметь свое святилище, возможно крупное дерево, около которого молились и совершали жертвоприношения в память умерших. Недаром на вершинах холмов, на склонах которых хоронили цебельдинцев, впоследствии были построены христианские храмы.

На основной территории распространения памятников цебельдинской культуры поселения носили многосемейный характер, что отражалось и на структуре могильников, представлявших собой поля погребений, упорядоченные по семейному признаку. На периферии же этой культуры (Эшера и др.) часто фиксируются небольшие, в несколько десятков погребений кладбища, которые из-за своей изолированности могут свидетельствовать о том, что здесь семьи расселялись уже отдельными хозяйствами.

4. Дороги.

Общая характеристика

Накопившиеся к настоящему времени материалы позволяют с достаточным основанием говорить о структуре и направлении путей, в свое время связывавших отдельные населенные пункты исторической Цебельды.

От побережья к проходам, ведущим в Цебельду, несомненно, существовал ряд подъездных дорог и троп, следовавших вдоль рек Беслетка, Келасури, Мачара и Кодор. В 10-15 км от берега моря, в местах стыка [46] конгломератов с известняками, продольные хребты резко понижаются, создавая благоприятные условия для функционирования поперечной дороги у подножия передового известнякового хребта от Беслетки до Кодора и дальше. До строительства шоссе основные тропы, ведущие на территорию исторической Цебельды, проходили через Бурджу и Полтавское (пересекая вброд реку Келасури), через перевал в западной части горы Чижоуш (по левому берегу реки Келасури), Пацхирское (Ольгинское) ущелье, гору Апианча (из села Герзеул в село Марамба), село Наа (по правому берегу Кодора) и перевал Кяч (от Пскала на Амзару). Вдоль большинства указанных троп выявлены археологические памятники, свидетельствующие об использовании этих путей по крайней мере последние 3000 лет.

Основная трасса торгово-стратегического пути через Клухорский перевал начиналась в рассматриваемый перинод, несомненно, в Себастополисе (современный Сухуми). Первым следующим крупным населенным пунктом па этом пути была Герзеульская крепость. От последней до поселения у горы Шапки основная тропа вела сначала по правому склону ущелья восточногерзеульского ручья, в районе водопада поворачивая в Пацхирское (Ольгинское) ущелье, примерно в 100 м выше уровня русла реки Большая Мачара. Дальше тропа хорошо прослеживается вдоль бровки древнего сброса и выводит к циклопическому укреплению Пацхир, сворачивая затем вправо в ущелье левого притока Мачары, в верховьях которого находится Шапка. Другая тропа могла идти по правому берегу Большой Мачары, о чем свидетельствует могильник на месте карьера Мерхеульского известкового завода. Третий путь от Герзеульской крепости шел через западную оконечность горы Апианча и выводил к Верхнеюрьевскому поселению и могильнику. От последнего дорога хорошо прослеживается до самого поселения на склонах горы Шапки.

Крупнейшие поселения цебельдинской культуры были соединены между собой колесными дорогами. Характерные следы таких дорог сохранились между Шапкой, Цибилиумом, Палом и Ахыстой, а также между урочищами Лар и Апушта.

От перешейка с воротной башней на Шапке прослеживается короткий (до 100 м) участок дороги, соединявший [47] крепость с поселением и образованный выломом значительных массивов известняка. Ширина дороги до 4 м. От того же перешейка начинается дорога к Цибилиуму. На протяжении 700 м она хорошо прослеживается вдоль склона Апианчи. В конце XIX в. ширина этой дороги составляла около 4 м и по ней свободно проезжала телега. На одних участках здесь отмечаются следы вылома известняка, в других местах дорога проходила по искусственной террасе с подпорными наружными стенками из ломаного камня. Затем на протяжении четырех километров она вела по стыку известняков и мергелей у подножия горы Апианча через современные села Марамба и Мегреловка. Этот участок дороги горизонтален и отличается обилием родников. Затем трасса преодолевала небольшой спуск в сухое ущелье, по которому когда-то между вершинами Апианча и Адагуа текла река Праамткел.

Интервал:

Закладка:

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/470422/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/470593/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro.webp)