Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины

- Название:Тайна Цебельдинской долины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины краткое содержание

Тайна Цебельдинской долины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

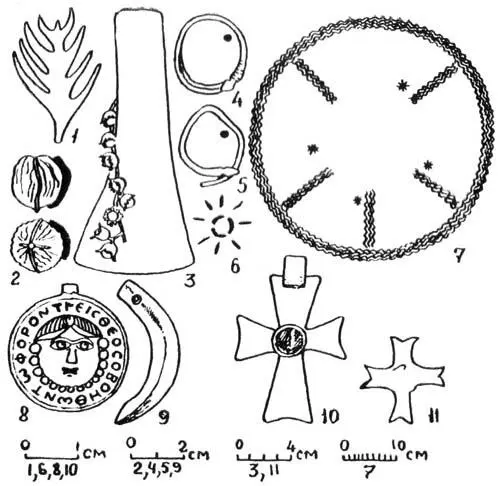

Рис. 41. Отражения различных культов в материальной культуре древней Цебельды: 1, 2 — Цибилиум, 3, 11 — Апушта, 4-10 — Шапка.

Отдельные черты языческих верований населения исторической Цебельды могут быть прослежены на основе анализа орнаментальных мотивов, оформления местных изделий и т. д. С культом домашних животных связывают скульптурные головки барана и козла, украшавшие одноручные кувшины, сосуд в виде быка, изображение собаки и т. д. Сосуд, символизирующий оленя, может свидетельствовать о культе отдельных диких животных. Просверленные клыки кабана и зубы оленя, помимо украшения, могли играть роль своеобразных оберегов. Несомненно, видное место в пантеоне древних цебельдинцев занимал культ деревьев: в погребениях найдены ветви с плодами мелкого ореха-фундука, грецкие орехи, на одном сосуде имелось изображение дерева [16, табл. XXVII, рис. 22]. С солярным культом связываются астральные знаки — изображения солнца и звезд, [117] кружочки, волны и т. д. Отдельные рисунки на керамике представляют собой человеческие фигуры, связанные, возможно, с антропоморфными божествами. Видное место в системе языческих воззрений древних цебельдинцев занимал культ фаллоса, который иллюстрируется соответствующим оформлением ряда украшений, найденных в погребениях (браслеты, височные кольца, подвески и т. д.). С каким-то языческим обрядом, возможно, связаны и изображения цебельдинских топоров на культовом камне пастухов с альпийских пастбищ Гуарапа. Как борьбу христианской и языческой символик можно охарактеризовать вышеупомянутое изображение собаки и креста на одном из цебельдинских пифосов.

На груди одного из покойников, захороненного в VII в. на Юстиниановом холме, был найден сталактит. Можно полагать, что эта находка связана с культом пещер, служителем которого мог быть погребенный. До ближайшей из пещер, которыми так богаты окрестности Цебельды, более двух километров. Следовательно, этот сталактит либо был принесен издалека родственниками покойного, либо находился среди его прижизненных вещей.

Несомненно, связано с определенными языческими воззрениями и отсутствие на могильниках Цебельды детских захоронений. В двух случаях дети были захоронены вместе с матерями в общей могиле. Предполагать в древней Цебельде низкую детскую смертность не приходится. Следовательно, до достижения определенного возраста и прохождения какого-то обряда (посвящения?) дети и подростки хоронились как-то иначе, вне кладбищ.

2. Одежда, украшения.

Одежда

Одеяния древних цебельдинцев могут быть реконструированы с большей или меньшей точностью на основе расположения отдельных металлических деталей одежды и следов тканей в погребениях.

Мужчины носили короткую (до колен?) полотняную или шерстяную тунику, которую подпоясывали кожаным ремнем с металлической, часто довольно большой пряжкой. К поясу подвешивались нож, оселок, мешочек с [118] кремнем и кресало. Климатические особенности страны позволяют предполагать также, что к предметам их одежды относились длинные шерстяные или кожаные штаны. Поверх этого одеяния набрасывался шерстяной плащ или бурка, закреплявшаяся на плече фибулой. Голова покрывалась, вероятнее всего, шерстяной или кожаной шапкой. На ногах носили кожаные башмаки, очень редко с металлическими застежками. Внешний облик воина завершался щитом и двумя копьями в левой руке, мечом на портупее или топором за поясом.

Женщины надевали длинные полотняные или шерстяные платья, подпоясанные кожаным поясом, иногда с металлической пряжкой. К поясу подвешивался железный нож. Платье и накидывавшийся сверху легкий плащ закреплялись на плечах одной, двумя или несколькими фибулами. Рукава платья были длинными, во всяком случае доходили до локтя (в одном захоронении бронзовый игольник был нашит выше локтя). В ушах были вдеты серьги, у висков, на сдерживавшей волосы ленте, укреплялись височные подвески. На шею надевались витая гривна и ожерелье из большого числа (от двух-трех десятков до нескольких сот) бус и разнохарактерных подвесок, на руки — по одному или по два браслета, на пальцы рук — перстни. Не все украшения надевались повседневно, их носили по праздникам. В окрестностях периферийных поселений цебельдинской культуры чаще, видимо, можно было видеть женщин в более простой одежде, с мотыгой на плече.

Для реконструкции эволюции эстетических воззрений на территории исторической Цебельды необходимо рассмотреть развитие различных типов, характерных для нее украшений — фибул, пряжек, серег, подвесок, ожерелий, браслетов, перстней и т. д.

Фибулы

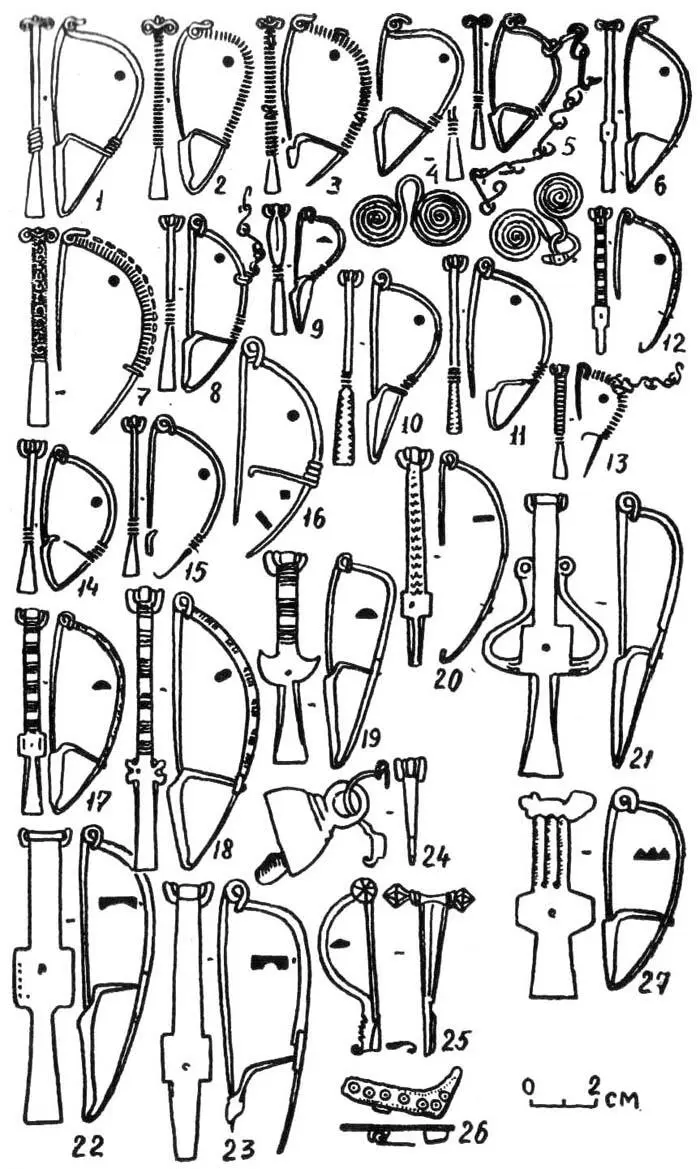

Металлические застежки — фибулы — играли важную роль в костюме древних цебельдинцев. Первые образцы их были заимствованы из Северного Причерноморья, возможно, из античных городов. Это были простые проволочные подвязные фибулы, сделанные из одного куска нетолстой проволоки. И носили их в Цебельде так же, как в Северном Причерноморье — по одной или две. Самые ранние находки датируются второй половиной II в. н. э. В то же время в Западной [119] Грузии (Клдеети, Бори, Чхороцку) появилось местное производство подвязных фибул. От крымских образцов они отличались более четким дуговидным корпусом. Возможно, прав М. М. Трапш, предполагая в этом влияние местной кобанской традиции. В начале III в. дуговидные подвязные фибулы появились и в Цебельдинской долине. [120] Началась выработка местных цебельдинских фибул. Они украшались проволочной обмоткой иногда с петельками. И носили их уже по иному — до пяти штук в комплекте.

Рис. 42. Фибулы II—VII вв.: 1, 6, 10-13, 17-19, 21-23, 25 — Шапка, 2, 3 — Герзеул, 4, 7-9, 16, 20, 24 — Цибилиум, 5. 14, 15 — Азанта, 26, 27 — Апушта.

С конца III в. фибулы в Цебельде стали делать составными из двух кусков проволоки: пружина прикреплялась к изделию с помощью оси, вставленной в широкое колечко («двучленные фибулы»). Этот способ сохранялся до конца цебельдинской эпохи. Двучленные фибулы IV в. делались обычно простыми из толстой гладкой проволоки. Иногда к расширенной ножке припаивалось гнездо с цветной вставкой. Это было либо синее стекло, либо полированный слоистый халцедон молочного цвета, либо другой камень. В конце IV—V вв. формы фибул разнообразнее, декор богаче. Большие дуговидные фибулы сплошь покрываются узором из тонкопроволочных завитков, похожих на маленькие улитки. Применяется кручение, гранение. К фибулам подвешивают амулеты в виде очковидных спиралей с петлей посередине. Некоторые специалисты считают их символами плодородия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/470422/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/470593/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro.webp)