Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отсюда, однако, вовсе не следует, что им был совершенно чужд интерес к внутреннему миру человека, к его чувствам, мыслям, переживаниям и их внешним проявлениям. Все доступные их пониманию оттенки духовной жизни своих героев греческие ваятели классического периода прекрасно умели передавать, так сказать, на языке тела: в характерном повороте головы, движении рук, наклоне корпуса, наконец, в выражении лица, которое при всем их фамильном сходстве все-таки у каждой статуи почти всегда свое, особенное. Как бы отвечая на обвинения Шпенглера, советский искусствовед В. М. Полевой писал о характерной для греческой скульптуры интровертности (погруженности в себя): «Греческая статуя выглядит погруженной в свою жизнь. Это целый мир, существующий и благоденствующий по своим внутренним законам. Нужно постигнуть красоту фигуры человека, проследить глазом за тем, как движутся, переливаются в ее каменной или бронзовой форме внутренние силы, и тем самым проникнуть в мир ясных и возвышенных чувств, наполняющих изображение. Такое произведение открыто для созерцания, оно позволяет любоваться собой, приобщаться к его возвышенной красоте. Оно возбуждает чувства и мысли, но не навязывает своих идей зрителю. Между произведением искусства и зрителем всегда сохраняется некоторая дистанция». Примерами, подтверждающими это наблюдение, могут служить многие из дошедших до нас шедевров греческой пластики. Вместе взятые, они воплощают в себе довольно сложную и богатую гамму человеческих чувств и настроений от гордой уверенности в себе, в своем физическом и духовном совершенстве (бронзовая статуя дельфийского Возничего, Посейдон с мыса Артемисий, скульптуры фронтонов и фризов Парфенона и храма Зевса в Олимпии, Дорифор Поликлета и др.) до просветленной задумчивости и даже легкой грусти (голова «белокурого мальчика», «мальчик Крития», рельефная фигура «задумавшейся Афины» — все в музее Акрополя). А сколько проникновенного лиризма и глубокого, хотя и сдержанного волнения заключают в себе скульптурные группы на надгробиях с афинских некрополей и как бы перекликающиеся с ними сцены на поражающих своей красотой и гармонией белых лекифах [49] Лекиф — небольшой сосуд для масла. Такие сосуды часто находят в греческих погребениях среди других предметов, сопровождающих покойника в его загробном странствии.

второй трети V в. до н. э.

По мере приближения к концу классического периода и особенно с началом эпохи эллинизма это внимание к человеческой психике, ее формам и нюансам в греческом искусстве все более усиливается и достигает своей вершины в творчестве таких замечательных мастеров, как Пракситель, Скопас, Лисипп. Наконец, мы не вправе забывать и о том, что именно греки вторично после египтян эпохи древнего царства и амарнского периода «изобрели» скульптурный портрет и достигли в этом нелегком жанре весьма заметных успехов, о чем могут свидетельствовать хотя бы прекрасные бронзовые головы «кулачного бойца» и «философа» из Национального музея в Афинах. Правда, Шпенглер пренебрежительно отмахивался от этих поздних достижений греческого художественного гения, как от образцов плоского натурализма, утверждая, что в них «нет души», одна лишь ложная многозначительность. Но и здесь нам трудно с ним согласиться.

Конечно, верующего христианина, привыкшего к суровым, скорбным или, напротив, умильным ликам иконописных святых, Божьей матери и Христа, лица греческих мраморных и бронзовых статуй могут оттолкнуть своей холодной «бесчувственностью» и «бездушием». Примерно так же действуют они и на современного интеллигента, обычно склонного к неврастении и ищущего в произведении искусства сочувствия и сопереживания своим комплексам и фобиям. Сами греки, однако, видели в этом «бесчувствии» нечто совсем иное, нежели мерещившаяся Шпенглеру абсолютная внутренняя пустота этих великолепных «манекенов». Для них это было, в первую очередь, выражение нерушимого спокойствия и полного владения собой или так называемой «атараксии» («безмятежности»), отличающей божество или уподобленного божеству индивида (героя) от простых смертных. Как воплощение одной из стихийных сил «равнодушной природы» (а первоначально все греческие боги были именно такими воплощениями), божество не могло выказывать слишком пылкого сочувствия человеку, хотя время от времени и обращалось к нему то благостным, то, напротив, гневным своим ликом. Именно по этой причине чрезмерно подчеркнутый психологизм или излишняя эмоциональность в созданном средствами искусства образе бога или героя были бы восприняты греками как попрание законов царящей в мире художественной и одновременно сакральной гармонии.

И еще одна чрезвычайно важная особенность греческого искусства, как и вообще греческой культуры и греческого менталитета, заслуживает в этой связи самого пристального внимания. Изображения богов и людей в дошедших до нас скульптурах или рисунках на вазах, конечно, не были абсолютно бездуховны. Но их духовность была особого рода. В этих фигурах дух был безраздельно слит с телом, полностью растворен в нем и не мыслился в отрыве от него. Повторяя известную формулу Аристотеля, Шпенглер писал: «„Душа" — для подлинного эллина она была в конце концов формой его тела». Но, как известно, форма не существует вне содержания, так же как и содержание не существует вне формы. Стало быть, и греческая душа не могла существовать вне греческого тела. Подобно большинству древних народов, греки были тем, что принято называть «стихийными материалистами». Основной вопрос философии: «Что первично — дух или материя?» — для них долгое время вообще не существовал. Они просто не могли представить себе материю без духа или дух без материи. Лишь с развитием философской рефлексии в изощренных спиритуалистических системах поздней античности начали вырисовываться близкие к христианским представления о бесплотной душе и духах, совершенно лишенных телесной оболочки.

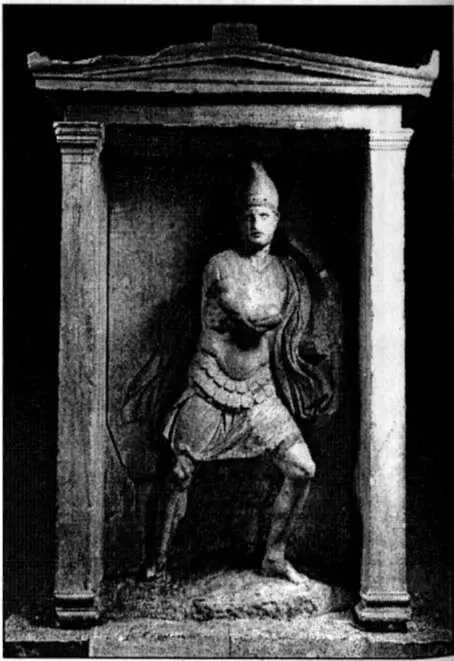

Надгробие Аристонавта. Афины. Между 330—320 гг. до н.э.

Эта нерасторжимость телесного и духовного начала воплотилась в некоторых характерных выражениях и оборотах речи, присущих греческому языку. В греческой трагедии классического периода, а также во многих современных ей и более поздних произведениях прозаической литературы конкретная человеческая личность обозначается словом «σώμα», что в буквальном переводе означает «тело». Для нашего современного слуха несколько дико звучит курьезное словосочетание «царственное флотоводительное тело», используемое Эсхилом в «Орестейе» для характеристики уже убитого к тому времени Агамемнона. Ясно, конечно, что мертвый Агамемнон не мог ни предводительствовать ахейским флотом, ни выполнять другие свои царские обязанности. Так что оба эти эпитета относятся к еще живому человеку, который, тем не менее, воспринимается поэтом как «тело». Эдип в трагедиях Софокла несколько раз называет сам себя «родственным», «дорогим» и, наконец, «старым телом», очевидно имея в виду всего человека, его личность, а не только его бренную плоть. Интересно, что даже Платон с его твердо укоренившейся в нашем сознании репутацией основоположника философского идеализма никак не мог отделить человеческую душу от ее телесной оболочки. Даже после смерти человека душа, по Платону, приходит в Аид «наполненная телом». Она сохраняет все внешние, физические признаки вроде бы навсегда покинутого ею тела, сохраняет даже следы перенесенных им болезней и мучений. Поэтому загробный судья Радамант, осматривая представшую перед ним душу, видит, что она «избита, покрыта язвами, несоразмерна» (наблюдения А. А. Тахо-Годи и А. Ф. Лосева).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: