Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«О вещая душа моя!

О сердце, полное тревоги!

О как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!»

Но даже если выбрать первое из двух возможных решений проблемы, оно не обязательно должно указывать на недоразвитость индивидуального сознания гомеровских героев. Ведь и великий философ Сократ, живший во второй половине V в. до н. э., т. е. много времени спустя после Гомера, постоянно уверял своих учеников в том, что в трудных ситуациях ему помогает принимать правильные решения некое божество (δοαμόνιον), которое находится внутри него, а не где-то снаружи. Вряд ли кто-нибудь усомнится на этом основании в том, что Сократ был полноценной личностью.

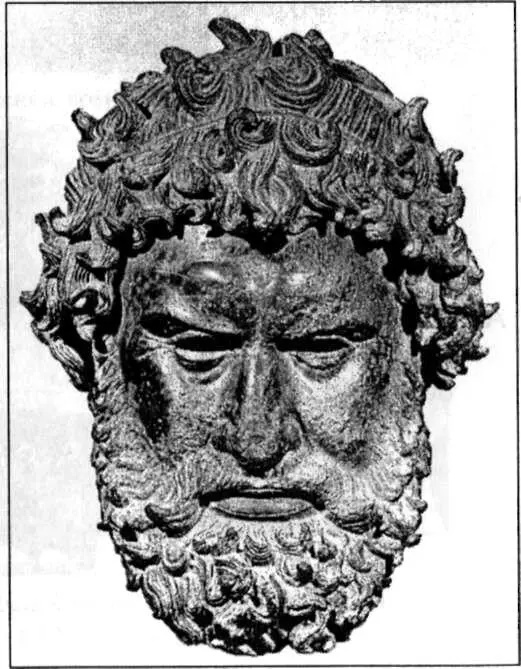

Голова кулачного бойца из Олимпии. Около 325 г. до н.э.

Каждый, кто внимательно читал «Илиаду» и «Одиссею», хорошо знает, что гомеровские герои были в полном смысле слова накоротке с богами. Боги в эпосе постоянно появляются среди людей в своем собственном или в измененном облике, активно вмешиваются в происходящие на эпической сцене события, помогают своим любимцам и стараются погубить тех, кто вызвал их немилость. Благодаря этому герои поэм всегда имеют возможность переложить ответственность за свои деяния на кого-нибудь из богов. Именно так поступает Агамемнон в сцене примирения с Ахиллом. В своей пространной речи он объясняет собравшимся ахейцам, что нанес страшное оскорбление Ахиллу, вынудив его отказаться от участия в боях с троянцами, и тем самым навлек неисчислимые беды на все ахейское войско не по своей воле, что его рассудок был помрачен богиней безумия Атой, но теперь он сознает, что был неправ, и готов возместить причиненный Ахиллу моральный ущерб, заплатив богатый выкуп. Русский человек в этой ситуации сказал бы просто: «Бес попутал». И таких примеров в эпосе можно найти довольно много.

И все же гомеровские герои совсем не похожи на безвольных марионеток, совершающих всевозможные, иногда довольно сложные эволюции с помощью ниток, за которые дергает управляющий их движениями актер. Для этого они слишком активны, до краев переполнены кипучей энергией, которая нередко толкает их на совершение поступков явно безрассудных, с точки зрения обычного здравого смысла, но зато вполне отвечающих нормам эпического кодекса чести. Богам, наблюдающим за их поведением, приходится время от времени вмешиваться, чтобы они не натворили чего-нибудь «вопреки велениям судьбы». В известной сцене «ссоры царей» в I песни «Илиады», когда препирательства между Ахиллом и Агамемноном достигают «точки кипения» и оскорбленный герой уже готов вытащить Из ножен свой меч и вонзить его в обидчика, Афина, с самого начала наблюдавшая за этим словесным поединком, тихонько подкрадывается к Ахиллу сзади и без церемоний хватает его за волосы. Обернувшемуся к ней в ужасе герою (из всех присутствующих при этой сцене Ахилл только один ее видит) богиня рекомендует воздержаться от схватки с «пастырем народов», но продолжать «язвить его злыми Словами». В другом месте той же поэмы Зевс посылает богов принять Участие в сражении, чтобы Ахилл в гневе за смерть Патрокла не Разорил Трою, ибо ему не суждено это сделать: Троя падет только после его смерти.

Несмотря на свою зависимость от богов и от всесильной судьбы, которая повелевает самими богами, гомеровские герои, безусловно, обладают свободой воли. Нередко поэт ставит их перед необходимостью выбора того или иного решения, от которого будет зависеть их дальнейшая участь. При этом он заставляет их произносить довольно длинные внутренние монологи, обращенные или к своему духу, или к самому себе. Так, Гектор за несколько минут до своей гибели размышляет, следует ли ему вступать в бой с приближающимся Ахиллом, как повелевает ему его воинский долг и собственная честь, или же лучше будет укрыться за городской стеной, к чему склоняют его отец и мать, взывающие к нему, стоя на стене, или же, наконец (третья возможность), попробовать полюбовно договориться с грозным врагом и вымолить у него жизнь в обмен на Елену и украденные Парисом сокровища Менелая. На этой последней мысли герой сам себя обрывает, очевидно уже приняв единственно верное решение:

«Боги! Каким предаюся я помыслам? Нет, к Ахиллесу

Я не пойду как молителъ! Не сжалится он надо мною,

Он не уважит меня; нападет и меня без оружий

Нагло убьет он, как женщину, если доспех я оставлю.

Нет, теперь не година с зеленого дуба иль с камня

Нам с ним беседовать мирно, как юноша с сельскою девой...

Нам же к сражению лучше сойтись! и немедля увидим,

Славу кому между нас даровать Олимпиец рассудит!»

Итак, отвечая на вопрос, поставленный философом Коном: «Был ли древний грек личностью?», мы можем с полной уверенностью утверждать, что он, вне всякого сомнения, был полноценной личностью уже в древнейший гомеровский период истории античной Греции. Более того, он был личностью, которую отличали чрезвычайная жизненная активность, ярко выраженное чувство собственного достоинства и склонность к самоутверждению любой ценой. Короче говоря, он был типичным индивидуалистом. [50] В нашей стране само понятие индивидуализма было сильно скомпрометировано теоретиками марксизма, использовавшими этот термин лишь в сугубо негативном его значении с обязательным эпитетом «буржуазный». Здесь и далее мы употребляем это слово в том его значении, в котором оно чаще всего встречается в западной философии и культурологии, понимая под индивидуализмом обостренное чувство своей человеческой оригинальности (отличия от всех других людей) и осознание ее особой ценности, а также стремление эту оригинальность любой ценой доказать и утвердить.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно еще раз непредвзято взглянуть на тот же гомеровский эпос. На первом плане в эпическом повествовании всегда стоит сильная и весьма своенравная личность, от поступков и прихотей которой в основном зависит развитие сюжета каждой из двух поэм. Гомеровские герои наделены непомерной гордостью, чрезвычайно развитым честолюбием и самолюбием. Они ясно сознают, что от обыкновенных смертных их отделяет огромная дистанция, и социальная, и личностная в одно и то же время, и презрительно третируют рядовых ратников и вообще людей из народа как ничего не стоящее человеческое стадо. В одном из эпизодов «Илиады» Одиссей восклицает, обращаясь к такому простолюдину (дело происходит на общей сходке ахейского войска):

«Смолкни, несчастный, воссядь и других совещания слушай.

Боле почтенных, как ты! Невоинственный муж и бессильный,

Значащим ты никогда не бывал ни в боях, ни в советах».

Интервал:

Закладка: