Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

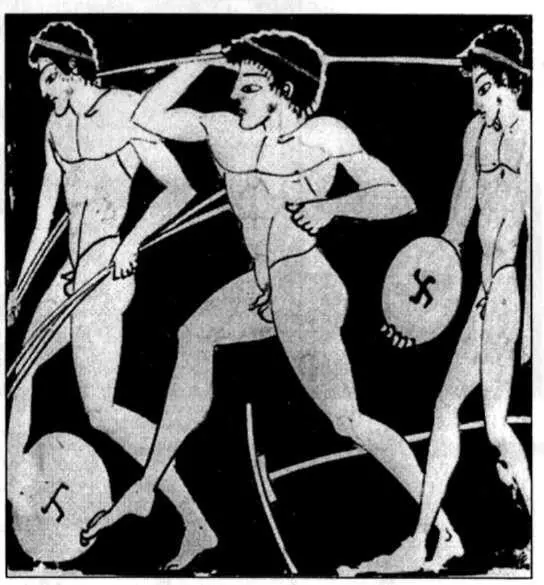

Молодые атлеты с дисками и копьями. Рисунок на краснофигурной аттической амфоре. Работа мастера Клеофрада. Около 500 г. до н.э.

В послегомеровское время (уже в VII—VI вв. до н. э.) мы становимся свидетелями определенной трансформации и переосмысления героического идеала, прежде всего в среде аристократической элиты греческого общества, которая в ту эпоху была главной его носительницей. Эта трансформация была напрямую связана с некоторыми важными переменами в жизни греческого народа, в ту пору стремительно продвигавшегося вперед по пути исторического прогресса. Одной из таких перемен по праву считается радикальная реформа военного дела, поставившая на место старой героической тактики поединков наиболее доблестных воителей, лишь изредка перераставших в массовые побоища с участием всего ополчения, новую тактику правильного сражения в сомкнутом строю, исход которого всецело зависел от столкновения двух ратей (фаланг) тяжеловооруженной пехоты. Этот новый способ ведения войны предъявлял к каждому из ее участников совершенно иные требования, резко отличающиеся от норм поведения на поле боя, которыми руководствовался в своих поступках идеальный эпический герой. Теперь главным показателем воинской доблести считалось уже не героическое исступление, совершенно неуместное и даже опасное среди сражающихся плечом к плечу и движущихся строго в унисон под звуки флейты гоплитов, а напротив, абсолютное спокойствие и самообладание, умение «держать линию», четко выполнять приказы командиров и, не дрогнув, встречать удар вражеской фаланги. Столь характерное для гомеровских героев безудержное стремление к персональному успеху, личному первенству любой ценой здесь не только не поощрялось, но, наоборот, сурово пресекалось как помеха слаженному взаимодействию всей воинской массы. Главная ставка делалась не на максимальную свободу действий сильной героической личности, а, как раз напротив, на укрощение ее порывов, подчинение общеобязательной для всех дисциплине и растворение индивида в толпе сражающихся воинов. Эта новая воинская дисциплина, несомненно, была сродни тому пафосу обуздания стихийного индивидуализма посредством подчинения интересов личности интересам гражданского коллектива, которым была пронизана вся идеология раннегреческого полиса, сформировавшаяся — не будем забывать об этом — в основном в то же самое время (VII—VI вв.), к которому мы относим теперь и становление тактики фаланги.

Не случайно, спартанцы, особенно преуспевавшие в военном деле и заслуженно пользовавшиеся славой самих стойких и мужественных гоплитов, провозгласили свое государство «общиной равных». Равенство граждан полиса перед законом было здесь осмыслено как вполне естественное и необходимое дополнение к равенству воинов в строю фаланги. Одним из самых пылких пропагандистов тактики сомкнутого строя стал спартанский поэт Тиртей (середина VII в. до н. э., время II Месенской войны). В своих элегиях [91] Элегия — особый жанр лирической поэзии. Исполнялась нараспев под звуки флейты. Для нее характерен особый стихотворный размер — элегический дистих, в форму которого могли облекаться разного рода наставления, увещания, призывы, размышления о жизни, сентенции нравственного характера и т. д.

он обращается к спартанским воинам с призывом держать линию, сражаясь плечом к плечу, и ни в коем случае не покидать свое место в строю:

«Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,

Грозный султан — о султан, шлем — о товарища шлем,

Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами,

Стиснув рукою копье или меча рукоять!»

В стихах Тиртея унаследованный от Гомера образ идеального героя — доблестного воителя — был явно переосмыслен и приспособлен к новым моральным и политическим критериям, принятым греческим обществом. Теперь в нем появляется не свойственная гомеровским героям черта жертвенности. Тиртей был первым из греческих поэтов, провозгласившим «прекрасную смерть» в бою за отечество высшим счастьем, о котором только может мечтать человек Он впервые ясно дал понять, что жизнь законопослушного гражданина уже не принадлежит ему самому, а является достоянием государства, которое вольно распорядиться им по своему усмотрению Вот один из характерных примеров такого образа мыслей:

«Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха,

Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,

Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины —

Милыми, как нам милы, солнца златые лучи!»

Важно также и то, что в поэзии Тиртея высшие проявления воинской доблести, и в том числе героическая смерть на поле боя, перестали считаться привилегией узкого круга «лучших мужей» — аристократов по рождению — и стали доступны любому свободному гражданину полиса, готовому пожертвовать собой во имя блага отечества. Иначе говоря, став достоянием воспетой Тиртеем спартанской «философии жизни», героический идеал подвергся своего рода обобществлению.

Своих адептов и последователей эта мрачная проповедь полного самоотречения во имя высших интересов государства нашла не в одной только Спарте. Известный швейцарский историк греческой культуры Я. Буркхардт, несомненно, был прав, когда писал еще в 80-х гг. прошлого века об отношении грека к его родному полису: «Родной город (πατρίς) — это не просто отечество, где человек чувствует себя лучше всего и куда его влечет тоска по родине, но некая высшая, наделенная божественной властью сущность. Смерть в бою является его первостепенной обязанностью по отношению к ней, ибо только таким способом он может сполна расплатиться с ней за свое вскармливание». Эту мысль можно было бы подтвердить многочисленными высказываниями греческих авторов. Мы ограничимся здесь лишь двумя примерами. В «Истории» Геродота есть любопытный рассказ о встрече афинского законодателя и мудреца Солона с прославившимся своими несметными богатствами лидийским царем Крезом. На вопрос Креза, кого он считает самым счастливым человеком на свете, Солон ответил, явно стремясь сбить спесь с самовлюбленного восточного владыки, что таким человеком был, в его понимании, рядовой афинский гражданин по имени Телл. При жизни он пользовался хотя и умеренным, но достатком, имел прекрасных и благородных сыновей и еще застал родившихся от них внуков. Но главным его достижением и свидетельством его особой удачливости должна быть признана славная смерть в бою за отечество: Телл погиб, обратив в бегство врагов, и удостоился за этот свой подвиг торжественного погребения за государственный счет и вечной благодарности своих сограждан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: