Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

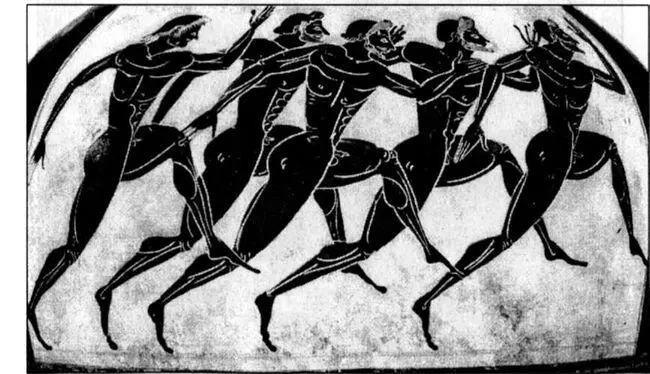

Состязание в беге. Рисунок на аттической чернофигурной амфоре. Около середины VI в. до н.э.

Геродоту вторит его младший современник и соперник Фукидид. Вот еще один отрывок из уже цитировавшейся прежде (см. гл. 6) «Надгробной речи» Перикла в передаче этого источника (Перикл обращается здесь к родителям павших афинских воинов): «Вы понимаете, что счастье бывает уделом того, кто, подобно этим воинам кончит дни свои благопристойнейшею смертью, того, кто, подобно вам, скорбит благороднейшею скорбью, того, наконец, кому отмерено было и жить счастливо, и столь же счастливо умереть». Нетрудно заметить, что у Фукидида (Перикла) место, которое у Геродота принадлежало одному-единственному счастливцу Теллу, занимает уже целая компания афинских воинов, сложивших свои головы в боях со спартанцами и их союзниками в первый год Пелопоннесской войны. Более того, в той же «Надгробной речи» к героям древних эпических сказаний без обиняков приравнивается весь афинский народ. Эта мысль отчетливо звучит там, где декламация Перикла, в целом довольно сдержанная и даже несколько суховатая, достигает высокого патетического накала. Вот этот знаменитый пассаж: «Создавши могущество, подкрепленное ясными доказательствами и достаточно засвидетельствованное, мы послужим предметом удивления для современников и потомства, и нам нет никакой нужды ни в панегиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющем минутное наслаждение своими песнями, в то время как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление. Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него».

По существу здесь на наших глазах утверждается в своих правах новый миф, который, в понимании создающего его историка, должен затмить старые мифы о деяниях древних героев, воспетых Гомером и другими поэтами. Главными персонажами этого мифа должны стать афинские граждане или, по крайней мере, лучшая их часть, особенно отличившаяся в боях со спартанцами. Фукидид, вещающий от имени Перикла, готов признать в них особую породу людей, своего рода сверхчеловеков, которым их доблесть дала право господствовать над всей остальной Элладой. Идеология афинской демократии здесь явно смыкается с идеологией архиреакционной Спарты.

Как и в стихах Тиртея, героизм в «Надгробной речи» становится своего рода общеобязательной нормой, определяющей поведение и весь жизненный путь любого законопослушного гражданина. Но «массовое тиражирование» героических доблестей должно было повлечь за собой их почти неизбежное обесценивание. Ведь по самой своей природе героизм есть явление исключительное, из ряда вон выходящее. Подлинный героизм может быть достоянием только одного во всех отношениях великого и необыкновенного человека или же самое большее, очень небольшой, численно ограниченной корпорации избранных воителей, таких как главные герои «Илиады», рыцари Круглого стола или русские богатыри из окружения князя Владимира. Когда героев оказывается слишком много, это — по закону перехода количества в качество — уже не настоящие герои. Надо полагать, финские граждане с удовольствием внимали льстивым речам своих вождей и охотно принимали на веру пропагандистские клише, приманивавшие их к мифическим героям или даже ставившие их выше этих последних, хотя в глубине души каждый из них, конечно, понимал, что от древних богатырей вроде Ахилла или Геракла его скромного обывателя, отделяет «дистанция огромного размера».

И все же риторика Перикла и других афинских демагогов заключала в себе не одну только бесстыдную и расчетливую лесть. Было в ней и определенное зерно истины так же, как было оно и в мраморных фризах Парфенона, на которых их создатель, великий Фидий, уподобил рядовых афинских граждан, участников торжественной панафинейской процессии [92] Великие Панафинеи — главный религиозный праздник Афинского государства, справлявшийся с особой торжественностью один раз в четыре года. Малые Панафинеи справлялись каждый год.

, самим бессмертным богам. Героизация демоса в официозной пропаганде периода расцвета демократического строя и в монументальном искусстве, являвшемся одним из главных «рупоров» этой пропаганды, находила свое оправдание в реальной военной мощи Афинского государства, в его победах и свершениях, таких как изгнание персов из Греции и утверждение гегемонии Афин над множеством прибрежных и островных полисов Европы и Азии. Каждый афинский гражданин, кем бы он ни был: всадником, гоплитом или никому неведомым гребцом боевого корабля — триеры, сознавал свою причастность к этим великим подвигам своего народа и в этом смысле мог гордиться своей принадлежностью к поколению или поколениям героев. Взятый в отрыве от коллектива, в своем обычном человеческом естестве, рядовой афинянин, как мы это уже видели (см. гл. 6), легко превращался в объект издевательств и насмешек, становился одним из тех маленьких смешных человечков, которые непрерывно мелькают перед нами на страницах комедий Аристофана. Только слившись с толпой своих сограждан и ничем особенным среди них не выделяясь, он обретал горделивую осанку и величавые манеры, выдающие в нем достойного отпрыска древних афинских царей и героев. Единственным настоящим героем в Афинах мог быть только весь народ, но никак не отдельный гражданин, даже самый великий и выдающийся. Сами афиняне очень ревниво относились к этой своей коллективной привилегии и решительно пресекали любые претензии отдельных лиц, даже имевших выдающиеся заслуги перед государством, на какие-то из ряда вон выходящие почести. Даже военачальник, одержавший блестящую победу над врагом, как бы растворялся в общей массе воинов, участвовавших в сражении, и чаще всего не получал от своих сограждан никаких особых наград. Демосфен в одной из своих речей сетует на то, что в его время стало нормой приписывать каждую новую победу, одержанную афинской армией или флотом, стратегу, командовавшему операцией («Тимофей захватил Керкиру», или «Хабрий разбил врага у Наксоса»), тогда как в былые времена победителями считались просто афиняне.

Как было уже замечено, война искони воспринималась греками как своего рода состязание — агон. [93] По словам Геродота, после решительной победы, одержанной объединенными силами греческих государств над персидским флотом в битве при Саламине, стратеги, командовавшие отдельными эскадрами, собрались в святилище Посейдона на Истме и попытались голосованием с помощью камешков (греки использовали их вместо избирательных бюллетеней) решить вопрос о присуждении награды самому доблестному из них. При этом выяснилось, что самым доблестным каждый стратег считает самого себя, на второе же место ставит Фемистокла, подлинного организатора победы над персами.

Но в этой разновидности состязаний решающая роль принадлежала «команде» — полису и его ополчению, ибо таковы были «правила игры», поскольку, начиная, по крайней мере, с VII в. до н. э., греки отдавали решительное предпочтение сражению в сомкнутом строю перед всеми другими способами ведения войны. Отдельный «игрок» — гоплит в строю фаланги или гребец на военном корабле — сам по себе значил не так уж много и должен был лишь стараться действовать в унисон с другими «игроками», по мере сил обеспечивая слаженную работу всего боевого механизма. Победа в бою расценивалась поэтому как общее достижение всех участников сражения, как выражение их единой, как бы спрессованной в одно целое воли. Таким же выражением единой воли всего гражданского коллектива считался каждый очередной декрет, принятый народным собранием полиса, независимо от того, кто был автором законопроекта.

Интервал:

Закладка: