Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке

- Название:Развитие техники в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Ленинградское отделение

- Год:1968

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке краткое содержание

Развитие техники в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Высокая производительность при выработке призматических пластин имела влияние на экономическую жизнь древнейших людей. Группы охотников, занимавшие территории с ценным камнем, могли, как это мы знаем по австралийским племенам, обменивать заготовки или почти готовые орудия, каковыми фактически являлись призматические пластинки. Обмен, конечно, не мог не влиять на рост мастерства их производителей, а следовательно, и на качественные различия технического уровня в разных областях и странах в одну и ту же эпоху.

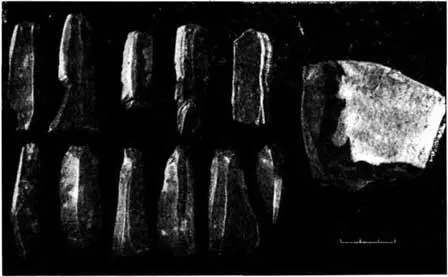

Рис. 8. Пластины, отщепленные от одного нуклеуса.

Однако при всей неравномерности технического прогресса в разных районах мы наблюдаем большие сдвиги при переходе от одной эпохи к другой. Уже в мезолитическую эпоху обращает на себя внимание дальнейшее совершенствование техники расщепления кремня. Пластинки приобретают очертания более правильных призм, на нуклеусах выступает четкость граней, изделия становятся мельче, отделка тоньше. Микролитизация, возникшая еще в позднем палеолите, теперь служит важным направлением развития.

В неолите мы видим новый подъем техники расщепления. Даже на территориях, где, как, например, в Сибири и Казахстане, из-за недостатка хорошего кремня изготовление палеолитических орудий стояло на низком уровне, теперь находим превосходно ограненные нуклеусы и соответствующие им пластинки из кремнистого сланца. Были выработаны иные приемы, позволявшие совершенствовать изделия из низкокачественного камня. Показательна в этом отношении поздненеолитическая стоянка Восточного Казахстана Усть-Нарым, раскопанная С. С. Черниковым в 1950—1956 гг., материалы которой изучены Г. Ф. Коробковой. Здесь употреблялась кремнистая порода с шероховатой поверхностью в изломе, встречавшаяся в гальках и плитках. Обитатели стоянки оставили после себя многочисленные серии нуклеусов, пластинок, готовых и использованных орудии, исчисляемых тысячами. На нуклеусах можно проследить стадии развития их от палеолитических форм с аморфными очертаниями до совершенных «карандашей» и «подушек». В хозяйственной практике усть-нарымцев необходимы были весьма различные орудия, куда входили и давно изжитые типы. Однако главным в облике каменного инвентаря оставались весьма развитые способы расщепления. Чтобы получить прямолинейные пластинки с параллельными гранями, мастера Усть-Нарыма тщательно оформляли нуклеусы — нужны были такие формы, при которых операция расщепления была бы максимально облегчена, обеспечен свободный ход скалывающей. С нуклеусов удалялись все лишние части, выступы, боковые наросты, площадке придавался вогнутый вид, нижний конец заострялся, чтобы свести искривление пластинки в профиле к минимуму. Прямые пластинки более всего отвечали требованиям вкладышей. Л их скорее всего можно было получить от укороченных нуклеусов, если материал не отличался высоким качеством.

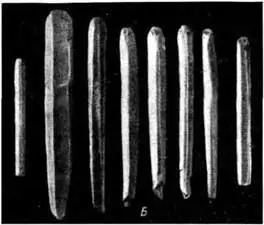

Рис. 9. Кремневые призматические пластинки.

А — отщеплены в Крымской опытной археологической экспедиции (1957 г.); Б — из погребального неолитического комплекса, раскопанного З. В. Гоголевым близ р. Амги (Якутия).

Неолитическое погребение у р. Амги в Якутии, раскопанное в 1967 г. 3. В. Гоголевым, дает нам пример другого рода. Призматические пластинки получалась из халцедонового кремня, редкого в Сибири. Эти предметы производит впечатление ювелирных изделий. Многие из них имеют ширину в 5 мм, толщину 1 мм и длину 55 мм (рис. 9, В). Пластинки таких пропорций свидетельствуют о мастерстве, пока не имеющим исчерпывающего объяснения. Их нельзя было получить ударом колотушки по посреднику. Ширина их отбивной площадки колеблется от 1 до 0.3 мм. Изучая с лупой площадку, мы нашли слабые следы воздействия, говорящие скорее об отжимном способе их отщепления при помощи костяного или рогового инструмента. При сопоставлении этих пластинок с полученными экспериментальным путем (рис. 9, А) видно, что они имеют более правильную форму.

В неолитических мастерских Гран Прессиньи [97] J. de Saint-Venant . Tailleres de silex du sud de la Tauraine. Inventaire des produits exportés aux temps préhstoriques et carte de lenr aire de diffusion. Le Mans, 1911. p. 46.

отщеплялись пластинки длиной в 20—30 см от узких и длинных нуклеусов, которые в свою очередь представляли собой крупные отщепы. Здесь мы имеем еще один пример прецизионной техники.

Обработка давлением

Отжимное ретуширование кремневых, кварцитовых и обсидиановых орудий началось в древнем палеолите. Оно зародилось, по всей вероятности, одновременно с каменными ретушерами, роль которых вначале выполняли отбойники, а затем мелкие камни или куски оббиваемой породы. Отжимная ретушь выражала новый подход к каменному изделию, стремление улучшить его качество замедленными усилиями и более тщательным выбором точки силового воздействия. Она рассчитана на удаление малых частиц материала и продиктована желанием уменьшить риск погубить изделие неудачным ударом.

Отжимная ретушь появляется почти одновременно с леваллуазской техникой скалывания отщепов и пластин с нуклеуса и представляет закономерное дополнение этой техники в такой степени, в какой ударная ретушь служила неотъемлемой частью техники двусторонней оббивки, техники производства бифасов. Это не значит, что ударная ретушь прекращается с появлением ретуши отжимной. Ударная ретушь и двусторонняя обработка продолжают свое развитие дальше, взаимодействуя и дополняя другие способы обработки камня, возникающие позднее.

Впервые каменные ретушеры-отжимники были установлены на материале Волгоградской мустьерской стоянки трасологическим методом, а результаты наблюдений опубликованы в 1961 г. [98] С. А. Семенов . Следа работы на орудиях и доказательства работы неандертальцев правой рукой. КСИА, вып. 84, 1961, стр. 13.

Это были кремневые и кварцитовые гальки малого размера — от 75 до 95 г весом, слегка уплощенной подтреугольной формы. Признаками такого употребления являлись выщербины или лунки на поверхности галек, возникшие от давления на край обрабатываемого кремневого орудия. Выщербины были невелики, занимали площадь от 0.3 до 0.8 мм 3, отличались продолговатой формой. Они группировались по несколько десятков и лежали на узких выпуклых боках уплощенных галек, а если размещались на плоских частях, то были сдвинуты ближе к узкому. концу.

В 1965 г. эти сведения были дополнены новыми данными, полученными на материале мустьерской стоянки Рожок I, раскопанной Н. Д. Прасловым близ Таганрога в Приазовье. Здесь функции ретушеров выполняли готовые кремневые орудия. Для ретуширования использовались преимущественно отбивные бугорки, выступающие на плоскости брюшка. Кроме того, было возможно для той же цели пользоваться и отбивной площадкой, находящейся поблизости к отбивному бугорку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: