Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке

- Название:Развитие техники в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Ленинградское отделение

- Год:1968

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке краткое содержание

Развитие техники в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для ретуширования австралийцы пользовались камнем, костью и твердым деревом (мульга).

В. Олчин допускает, что высокий уровень техники обработки каменных орудий был достигнут под влиянием спроса со стороны коллекционеров, покупавших изделия туземцев. [108] В. Allchin . Australian Stone Industries, Past and Present Journ. of the Royal Anthropol. Inst of Great Britian and Ireland, vol. LXXXVII, pt. I, London, 1957, p. 124.

В действительности аборигены владели этим мастерством до колонизации. [109] В. P. Кабо . Каменные орудия австралийцев, стр. 17, 18.

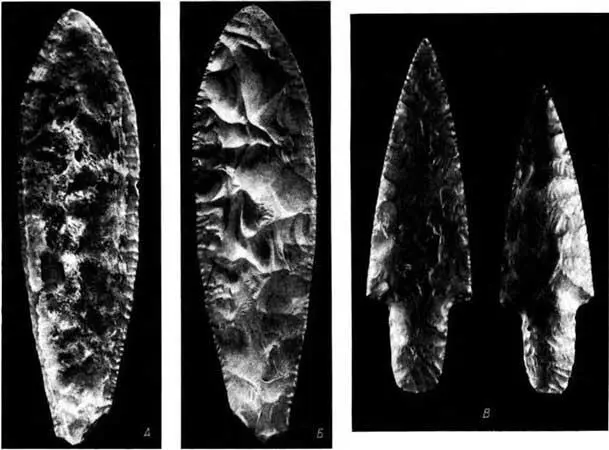

Какими техническими приемами достигалась плоская ретушь в крупных листовидных наконечниках копий палеолита и неолита, иногда называемых «солютрейскими» по месту и времени их появления? Приемы работы австралийских аборигенов этот вопрос не освещают полностью. Солютрейские и неолитические листовидные наконечники в отдельных случаях имели 30 и даже 40 см длины при ширине 5—6 см, величина фасов на их поверхности соответствовала этим масштабам. Из отечественных палеолитических наконечников укажем на экземпляр из Костенок IV: длина его 20 см, найден в сломанном виде. Прекрасные неолитические образцы открыты в Волосове (на р. Оке), в поселениях беломорской культуры, в Серовском погребении (Прибайкалье) (рис, 11, В).

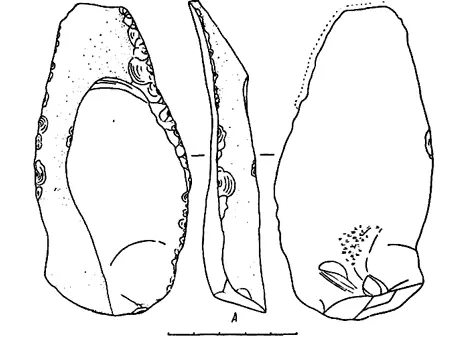

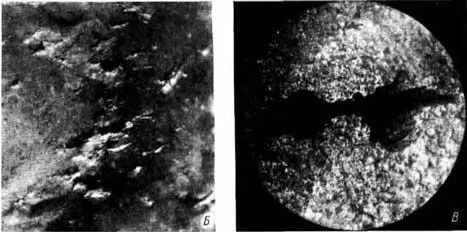

Рис. 10 . Каменные ретушеры мустьерской эпохи.

А — кремневый ретушер-отжимник из мустьерской стоянки Рожок I; Б — микрофотография следов работы на поверхности отжимника-ретушера. ×40; В — микрофотография тех же следов, ×200; Г — ретушер, нож, скобель, прополка — в одном орудии.

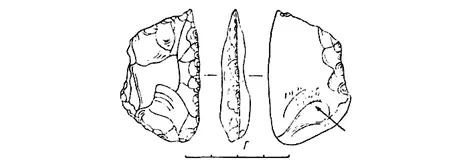

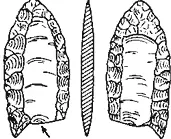

Рис. 11 . Неолитические кремневые наконечники копий. Образцы плоской ретуши.

А — наконечник из Серовского могильника (сделан на плитчатого кремня: на одной стороне наконечника сохранилась корка плитчатой конкреции); Б — тот же наконечник с крупными фасами на обратной стороне; В — наконечники с черенками из Волосовского клада.

Исследованием выяснена важная деталь во всех этих предметах: они изготовлены не из крупных пластин, отщепленных от гигантских нуклеусов, а из плитчатого кремня. Только плитчатый кремень может дать прямолинейные заготовки, необходимые для таких наконечников. Самые крупные призматические пластины не могут служить заготовками вследствие криволинейности их профиля. Разумеется, применяя к ним выравнивающую ретушь, можно сделать прямые наконечники, но неизбежно укороченных пропорций. В таких наконечниках, а их немало в позднем палеолите, всегда остается в средней части гладкая поверхность пластины, не снятая ретушью. Мы таких участков в крупных солютрейских и неолитических наконечниках не наблюдаем. Наоборот, на поверхности последних можно иногда видеть остаточные участки плитчатой корки. Часто эта остаточная корка, сохранившаяся полоской в средней части наконечника, бывает пришлифована на абразивной плите, чтобы устранить ее шероховатость. Такие наконечники известны в неолитическом погребении Серово в Прибайкалье (рис. 11, А, Б ).

Экспериментами Крымской экспедиции удалось получить лишь некоторое приближение к археологическим образцам. Были испытаны два способа: 1) ретуширование с посредником и 2) древнеегипетский способ. При первом способе отщепление производилось ударом колотушки по посреднику, наставленному на край заготовки. Последняя была зажата между колен или в щемилке. При втором, как сказано выше, ретушируемое орудие краем приставлялось к верхнему концу длинного рогового ретушера и оба предмета вместе с силой опускались на торец чурбана (рис. 12, Б ). От удара возникал импульс, который передавался вверх через посредник-ретушер к орудию. В результате со звоном отщеплялась крупная чешуя и летела в сторону. Этот способ ретуширования кремневых ножей был изображен на гробнице Амени в Бени-Гасан, [110] P. E. Newberry . Beni Hasan. Part Archaeolog. Survey Egypt t. 2, London, 1893, pl. XI.

построенной в эпоху XII династии, за 1700 лет до н. э. (рис. 12, А ). Некоторые существенные детали способа остались неизвестными; качество изделий древних мастеров, особенно «струйчатая» ретушь, экспериментами пока еще полностью не воспроизведена. Есть основание думать, что секрет получения длинного плоского фаса заключается в таких механических предпосылках, которые определяют наиболее упругий импульс, осуществляемый и особым движением руки, и гибким ретушером. Древние создатели фольсомскнх наконечников Северной Америки тоже владели этим секретом. Длинным серединным фасом, нанесенным от основания к острию с двух сторон, они завершали изготовление своих наконечников. Благодаря такому усовершенствованию наконечник идеально укладывался в расщеп древка стрелы или копья, повышая проникающий аффект охотничьего оружия и обеспечивая меньшую ломкость хрупкого материала (рис. 13).

Рис. 12 . Обработка кремневых ножей в Древнем Египте.

А — изображение на гробнице Бени-Гасан (1900 г. до н. э.); Б — ретуширование кремневого ножа древнеегипетским способом (эксперимент).

Рис. 13 . Кремневый наконечник копья типа фольсом (Северная Америка).

Высшим достижением отжимной ретуши и финалом ее пластических возможностей следует считать предметы изобразительного творчества, найденные в Советском Союзе, [111] С. Н. Замятнин . Миниатюрные кремневые скульптуры в неолите Северо-Восточной Европы. СА, т. X, 1948. стр. 85—123.

ОАР, Мексике и других странах. [112] G. R. Willеу, W. R. Bullard . Prehistoric Maya Settlements in the Belize Wallay. Peabody Mus. of Archaeol. and Ethnol. Harvard University, vol. LIV, 1965, pp. 420—448.

Это изображения млекопитающих, змей, птиц, человека и т. д.

Каменные и костяные ретушеры прошли три стадии своего совершенствования. В мустьерскую эпоху в качестве каменных ретушеров служили мелкие гальки, отбивные бугорки на отщепах или готовых орудиях, а иногда и все брюшко отщепов или орудий. В качестве костяных ретушеров употреблялись фрагменты диафизов трубчатой кости. Работа ретушерами осуществлялась без опоры, в руках, с большим расходом мускульной энергии, при главной нагрузке на мышцы пальцев: большого и указательного со слабым участием остальных. Давление на край обрабатываемого отщепа производилось главным образом боковой частью ретушера. Торцовые участки отжимников еще мало участвовали в работе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: