Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке

- Название:Развитие техники в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Ленинградское отделение

- Год:1968

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке краткое содержание

Развитие техники в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Контрольные опыты по проверке этил способов не дали результатов. Кремень покрывался от нагревания мелкими трещинами, постепенно распадаясь на части, отличался угловато-раковистой поверхностью, не похожей на обработанную обычными приемами. Гранит от перекаливания становился более хрупким и терял свойства монолитного тела.

Сверление

Изделия из сверленого камня в позднем палеолите — это в основном бусы и подвески. В Костенках XVII П. И. Борисковским были найдены подвески из мелких галек и обломков белемнитов, просверленных биконическим способом. Форма отверстий и линейные следы внутри их показывают применение двуручного способа сверления путем вращения между ладонями деревянного стержня с кремневым сверлом (рис. 16, 4 ). Двуручному способу сверления предшествовал одноручный (рис. 16, 1—3). Одним из лучших образцов сверления в палеолите служит плоская галька, открытая в гроте Истюриц (Франция). [120] Ch. Zervos . L’art de l’époque du Renne en France. Paris, 1959, fig. 224

Она просверлена крупным сверлом, до 8—10 им в диаметре. Галька, имеющая, по мнению авторов, некоторое сходство с головой лошади, очевидно, служила амулетом. Отверстие сделано в той части «морды», которая должна соответствовать ноздрям. Сверлилась галька двуручным способом. Чуть менее крупным сверлом сделаны отверстия в сланцевых шлифованных дисках из Костенок IV. [121] A. H. Рогачев . Костенки IV — поселение древнекаменного века на Дону. МИА, № 45, 1955, стр. 61.

Отверстия биконические. На двуручном уровне оказалась техника сверления в Кокореве (Красноярский край). Серия мелких плоскоовальных галек была биконически просверлена у края узкого конца сверлом в 5—6 мм. Стоянка раскопана З. А. Абрамовой. Сверлом малого диаметра обработаны многочисленные бусины и подвески из погребения на берегу Ушковского озера (Камчатка), открытого в 1964 г. Н. Н. Диковым. Материалом здесь для бус и подвесок служил стеатит, отверстия были очень мелкие. Сверла изготовлялись из кристаллов альбита, Однако в мезолите и раннем неолите мы еще не наблюдаем существенных сдвигов в сверлении. Отверстия на сланцевых ножках Оленеостровского могильника малы по диаметру, имеют биконическую форму.

На продолжительное господство двуручного сверления указывает и этнография. Многочисленная группа папуасских племен не знала лучкового или дискового сверла. То же мы наблюдаем и у населения лесной зоны Южной Америки. Сверление у индейцев бассейна р. Шингу, которых по технике обработки камня можно отнести к раннему неолиту, производилось двуручным способом при помощи деревянного стержня около 0.5 и длины. Сверлом служил треугольный осколок твердого камня, которым были оснащены оба конца стержня. Это двойное сверло являлось известным шагом вперед но сравнению с одиночным сверлом, применявшимся у папуасов мбовамб (рис. 16, б). Оно позволяло поочередно пользоваться то одним, то другим концом но мере затупления каменных наконечников. Сверлились с двух сторон главным образом каменные и раковинные украшения. Благодаря треугольной форме сверла на изделии получилось биконическое отверстие. Кроме камня и раковин, индейцы шингу сверлили панцирь броненосца и черепахи, кость и твердое дерево. Иногда к стержню сверла привязывался вместо осколка камня зуб млекопитающего или рыбы.

Сверление мастер производил сидя на земле. Просверливаемый предмет зажимался ступнями ног, игравших роль тисков. [122] K. von den Steinen . Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens, Berlin, 1894, pp. 197—216.

Сдвиги в сверлении камня мы имеем в неолитическую эпоху, когда появляется лучковый способ. Но здесь есть своя промежуточная стадия «перфорирования» камня, когда отверстия получали пробиванием (пикетажем) с последующим развертыванием полученного отверстия (рис. 16, б). В качестве пикетирующего инструмента мог служить заостренный обломок более твердого камня, которым наносились легкие частые удары по камню более мягкому, а разверткой — тот же инструмент или узкий конец удлиненной гальки. Иногда развертка была из части кремневой пластинки (рис. 16,6). На севере Европы примеры такой перфорации даны на стоянке Вой-Наволок 9, раскопанной Н. Н. Гуриной (рис. 16, 7). В Африке эта техника применялась при изготовлении каменных утяжелителей к землекопалкам или наверший к палицам. Получаемые скважины еще сохраняли биконическую форму. Эти изделия в Южной Африке возникли в смитфилдскую эпоху в форме груш, дисков, шаров, граненых фигур. [123] A. J. Goodwin . The bored Stones of South Africa. Ann. of South. African Mus., 1947, № 37, p. 210.

До сих нор они сохранились у местных банту и бушменов («цве» или «никое»). Изготовляли их из песчаниковых, известковых или диабазовых галек. Диаметр их колебался в пределах 6—15 см, отверстия — 20—30 мм. На перфорацию среднего утяжелителя из диабаза, по свидетельству очевидцев, бушмены затрачивали 10 дней. [124] В. Элленбергер . Трагический конец бушменов. М., 1956, стр. 111, 112.

В опытах Карельской экспедиции (1960 г.) на получение отверстия диаметром 20 мм и глубиной 40 мм в гранитной гальке потребовалось 5 часов. В процессе работы скважина, но методу бушменов, поливалась водой для удаления порошка и размягчения породы.

В Северной Африке перфорированные камни дает неолит Магриба [125] R. Vaufrey . Préhistoire de l’Afrique, t. I. Le Maghreb. Puhl. de l’Inst. des hautes études de Tunis, vol. IV, Paris, (б. г.), p. 414.

и ОАР. На материалах алжирских стоянок процесс сверления камня и раковинных бус раскрыт в работе Г. Камл-Фабрин. [126] H. Camps-Fabren . Parures des Temps Préhistonques en Arnque du Nord. Libyca. Centre Algérien de Recherches Anthropologues. Préhist et Ethnogr., t. VIII, 1960.

Требованиям прочной насадки неолитических ударных орудий (булав, топоров, кайл, молотков и др.) на деревянные рукоятки не удовлетворяли биконические отверстия, подготавливаемые пикетажем. Надежное крепление могли обеспечить только цилиндрические отверстия, которые приобрели доминирующее значение в неолитической технике Европы. Особенно важную роль они сыграли в развитии боевых топоров, образцом которых являются топоры фатьяновской культуры.

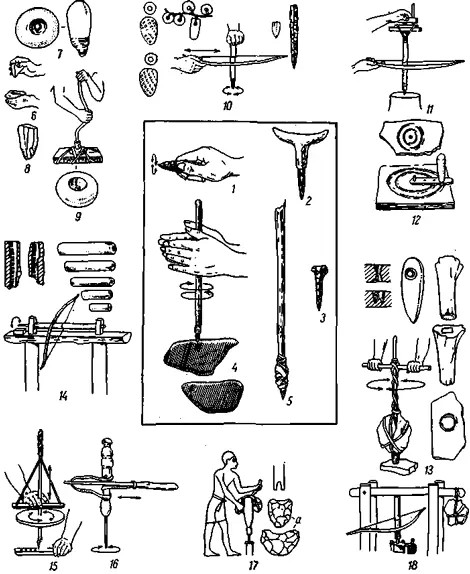

Рис. 16 . Развитие техники сверления камня.

1 — одноручное сверление (без рукоятки); 2, 3 — сверло с рукоятками; 4 — двуручное сверление (сверло на стержне); 5 — сверло мбовамбов (Новая Гвинея); 6 —пикетаж — пробивание отверстия в камне мелкими ударами; 7 — развертывание отверстия (Вой-Наволок); 8 — кремневая развертка из Нарвы I; 9 — сверление булавы коловоротом (эксперимент); 10 — сверление лучковым сверлом раковинных бус и подвесок; 11 — лучковое приспособление к циркулярному станку для нарезки нефритовых височных колец (эксперимент); 12 — упрощенная модель циркульного станка для нарезки височных колец (эксперимент); 13 — трубчатое сверление с грузом на стержне (полый бур из трубчатой кости, эксперимент); 14 — станок для цилиндрического сверления каменных пронизок (эксперимент) , 15 — дисковое сверло; 16 — лучковое сверло для цилиндрического сверления Северная Азия); 17 — сверление каменных сосудов в Древнем Египте (а — форма кремневых буров); 18 — станок для цилиндрического сверления каменных топоров, по Фореру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: