Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке

- Название:Развитие техники в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Ленинградское отделение

- Год:1968

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке краткое содержание

Развитие техники в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

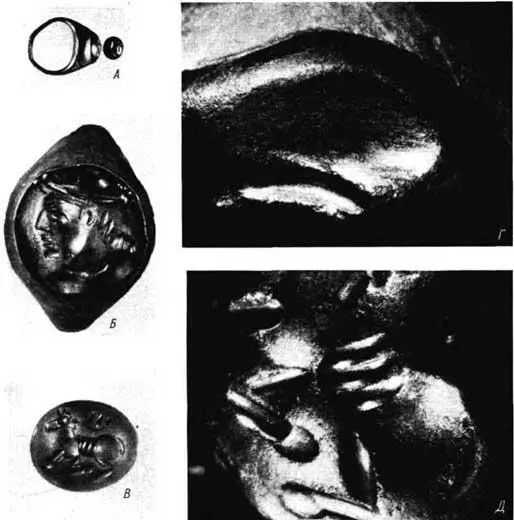

Рис. 20. Ювелирная техника Средневековья.

А — золотое кольцо с резным камнем (интальо) из Пенджикента (XIII в. н. э.); Б — резной камень с изображением человеческого лица, ×5; В — резной камень с изображением лошади; Г — деталь резьбы на изображении лица, ×30; Д — детали резьбы на изображении лошади, ×25.

Экспериментальное изучение сверления камня в эволюционном плане позволило прийти к следующему заключению.

Работа кремневым сверлом одноручным способом ввиду незначительной скорости вращения очень мало эффективна, особенно по твердому камню, в начальные этапы сверления, когда отверстие только намечается. Двуручное сверление при помощи кремневого сверла на деревянном стержне благодаря повышенным скоростям вращения более эффективно в начальных этапах сверления, но мало производительно в целом ввиду незначительной силы давления на предмет, по причине скольжения ладоней по дереву сверху вниз. Движения дискового сверла, зависящие от инерции, эффективны при неглубоком сверлении. Вместе с углублением сверла в материал и ростом фактора трения резко падает производительность. Лучший результат был получен в работе по твердому камню. Его преимущество перед другими способами — возможность работать одной рукой, так что вторая рука может выполнять вспомогательные функции. Эти достоинства привели к внедрению дискового сверла во многих странах, сохранили его в ювелирном деле до нашего времени. Наиболее широкое применение получило лучковое сверло. Оно фактически господствовало и в средние века. Относительно высокая скорость движения, значительное давление на предмет, малая подвижность оси — его достоинства. С появлением металлических сверл, способных производить глубокое цилиндрическое сверление, лучковый прибор был видоизменен. Тетива была намертво скреплена со стержнем, в результате чего полностью прекратилось скольжение ее по оси, а тем самым возросло и давление на ось до 10—15 кг.

Для определения производительности древних способов сверления в их развитии были поставлены опыты по сравнительному сверлению приборами с каменными, медными и железными сверлами, с одной стороны, и малогабаритной современной дрелью со стальным сверлом — с другой.

Примитивные орудия, построенные из дерева, кожи, кости и камня, неравномерны по своему движению, нестандартны по форме и размерам. Опыты дают грубые соотношения, которые следует считать правильными лишь в самых общих чертах, показывающих прогрессивное развитие при переходе от одной эпохи к другой.

Последовательность прогрессивной эволюции техники сверления камня рассматривается в следующем порядке.

1. Одноручный способ с зажимом каменного сверла между пальцами. Эффективен в работе ко мягкому камню, кости, рогу и дереву, а также по твердому камню при развертывании отверстий, полученных техникой пикетажа. Скорость —2—3 полоб./сек. Давление —1—10 кг. Возможно его применение в мустьерскую эпоху.

Существуют две разновидности этого способа:

а) сверло крепится в вертикальной рукоятке из дерева, рога, кости, зажинаемой всей кистью; скорость та же; давление —10—12 кг; допустимо применение в позднем палеолите;

б) сверло крепится в Т-образной рукоятке, обеспечивающей давление плоскостью ладони; скорость та же; давление —12—15 кг; неолит.

2. Двуручный способ с вращением сверла на вертикальном стержне между ладонями. Скорость — 12 об./сек. Давление — 4—5 кг. Возникает в позднем палеолите.

3. Буровой способ для цилиндрического трубчатого сверления на крестообразном стержне с подвеской груза для увеличения давления. Скорость — об./сек. Давление — 20—50 кг и более. Неолит.

4. Коловорот. Сверление при помощи криволинейного стержня (лучок без тетивы). Скорость—1—2 об./сек. Давление —14—20 кг.

Разновидность этого способа сверления — египетский. Для сверления каменных сосудов трубчатыми и полулунными бурами, с подвеской груза. Скорость — 1/ 2—1 об./сек. Давление — 20 кг и выше. Ранние металлы.

5. Лучковый способ. Вертикальный. Разных габаритов. Со сверлом для конического сверления по всем материалам. Скорость —20 об./сек. Давление — 6—10 кг. Неолит.

Встречаются следующие разновидности этого способа:

а) с трубчатым сверлом для цилиндрического сверления по камню, вертикальный; скорость — 10—15 об./сек.; давление — 8—10 кг;

б) с циркулярным сверлом; для резки височных колец и браслетов; вертикальный; скорость —8—10 об./сек.; давление — 6—7 кг;

в) с трубчатым сверлом; вертикальный: на стойках, с рычагом и грузом (по Форреру); скорость — 8—10 об./сек.; давление — 20—50 кг и более; неолит;

г) с закрепленной на оси тетивой, увеличивающей силу вращения; для глубоких скважин в мягких материалах с металлическим сверлом.

6. Горизонтальный. Для ювелирных работ по сверлению, расточке я фигурной шлифовке — 15—20 об./сек. Ранние металлы.

7. Дисковый. Основан на превращении вертикальных импульсов в круговращательные движения и силе инерции. Работа одной рукой. Скорость — 6—8 об./сек. Давление — 4—8 кг.

Сверление возникает как способ соединения отдельных предметов в комплексы и системы. В дальнейшем оно раздвигает свои возможности до функций формирования вещей. В процессе его развития прослеживаются следующие направления: 1) нарастание силового эффекта путем использования давления тела или подвешивания тяжести; 2) увеличение числа оборотов сверла на единицу времени; 3) совершенствование сверла изменение его формы — рабочей части и в целом; 4) увеличение объема полезной скважины путем перехода от конического и биконического сверления к цилиндрическому; 5) дифференциация размеров сверла через увеличение или уменьшение диаметра и длины; 6) экономия труда путем сокращения неоправданных отходов: а) сочетание прорезания и пробивания со сверлением (рассверливанием); б) переход от цилиндрического сверления к трубчатому и циркульному (резанию); 7) переход от сверления к расточке в производстве каменных сосудов (от цилиндрического к сферическому); 8) тенденция к универсализации сверления; использование сверл в пластической работе по камню (скульптуры Древнего Египта); 9) зачатки автоматизации. Освобождение одной, затем другой руки от силовой работы в ножном станке.

Пиление

Пиление камня развивалось постепенно. В палеолите и мезолите следы пиления и кремневые пилки встречаются в виде исключений. Можно указать на сланцевую пилку из Костенок I с неглубоким надпилом или на кремневую пластинку из Шан-Кобы (Крым) со следами использования ее в качестве пилки. На лезвии сохранились линейные следы, отражающие возвратно-поступательное движение с двусторонним изнашиванием лунок (рис. 21, А, Б ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: