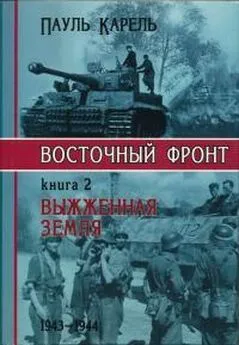

Пауль Карель - Выжженная Земля

- Название:Выжженная Земля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:5-94661-061-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пауль Карель - Выжженная Земля краткое содержание

Издание проиллюстрировано фотографиями из фотоальбома П. Кареля «Der Russlandkrieg Fotografiert von Soldaten» («Война в России, сфотографированная солдатами»), изданного в ФРГ в 1967 г.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Второй мировой войны.

Выжженная Земля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разумеется, к счастью для нас и к несчастью для русских, в районе выброски двигались три немецкие дивизии. Но и без этого обстоятельства операция все равно окончилась бы крахом, потому что время для нее было упущено. Если бы высадка состоялась до того, как 24-й танковый корпус форсировал реку (т.е. в его тыл на дальнем берегу) с одновременным захватом или разрушением моста в Каневе, то это поставило бы наш корпус в действительно критическое положение. И не только корпус, но и всю армию.

При первых лучах солнца 23 сентября, когда эти сорок советских танков пошли в наступление из лесов у Канева, ворвались в район всего в нескольких километрах от восточного подхода к мосту и были остановлены лишь в последний момент, стала очевидной вся опасность нашего положения. Для русского командования это был великий момент, тогда совместная операция наземных и воздушных сил могла бы достичь своей стратегической цели дестабилизации нашего фронта на Днепре.

Несомненно, внезапный захват моста десантом с воздуха даже днем 23 сентября мог бы стать решающим...».

Однако двадцать четыре часа спустя, 24 сентября, когда 24-й танковый корпус Неринга уже переправился через реку, советское командование упустило свой грандиозный шанс. Оно задействовало парашютные бригады слишком поздно и некстати. Но тогда история войны есть история упущенных возможностей.

Катастрофа на Букринском плацдарме, скорее всего, стала тяжелым ударом для советских воздушно-десантных сил. Они не оправились от него до самого конца войны и не предпринимали больше каких-либо серьезных операций.

Долгое время советские военные историки хранили полное молчание по поводу этой неудачной операции трех парашютных бригад. В «Истории Великой Отечественной войны» и многих официальных работах советских историков вообще не говорится о Каневской воздушно-десантной операции. Только крошечный символ на карте № 56 в «Истории Великой Отечественной войны» намекает на нее: под названием деревни Великий Букрин находится аккуратный красный парашютах. Однако в тексте нет ни слова комментария, ни сноски. Только этот крошечный символ увековечивает для посвященных, что произошло в небе над излучиной великого Днепра между Киевом и Каневом 24 сентября 1943 года.

Лишь в самое последнее время в советских военных журналах начали обсуждать эту операцию. Их статьи подтверждают немецкую картину и даже более очевидно раскрывают неудовлетворительность проведения операции. Вот пример.

5-я воздушно-десантная бригада высадилась более чем в тридцати километрах от указанного места. Для того чтобы ввести в заблуждение немцев, был принят ряд абсурдных предосторожностей: войскам на соответствующих участках фронта сообщили о десанте, только когда высадка уже состоялась. Командир 5-й воздушно-десантной бригады передал приказ об операции в свои части в 16.00 24 сентября — т.е. за полтора часа до вылета. Где же найти время, чтобы объяснить людям задачи?

И сам план. Он разрабатывался бюрократически и без учета реальной обстановки на фронте. Доставка бригад на аэродромы должна была состояться между 17 и 21 сентября; из-за большой нагрузки на железнодорожный транспорт она фактически продолжалась до 24 сентября — т.е. дня операции.

Но впереди ожидало и худшее. Вследствие плохой погоды многие транспортные самолеты опоздали или совсем не прибыли на свои аэродромы погрузки. Таким образом, самолетов оказалось много меньше, чем требовалось. И наконец, из-за «плохого состояния» ни одна из машин не взяла на борт двадцать парашютистов, как было предусмотрено, а только пятнадцать, самое большее восемнадцать человек. Таким образом, все планы были сорваны.

Не лучше складывались дела и в 3-й воздушно-десантной бригаде. Она сбросила 4575 человек, но без их 45-мм орудий. Тринадцать машин не нашли района высадки и возвратились на базу. Два самолета потеряли цели и сбросили парашютистов глубоко в тылу противника. Другой самолет десантировал их прямо в Днепр: все утонули. Еще один настолько отдалился от района цели, что все парашютисты оказались в советском тылу.

В 5-ю воздушно-десантную бригаду пришли только сорок восемь транспортных самолетов вместо шестидесяти пяти. Вылет задержался на полтора часа из-за проблем с топливом. Более того, топлива не хватало и на аэродромах. Самолеты взлетали по одному, без графика. Тем не менее 5-й бригаде удалось десантировать два батальона, в целом более 1000 человек. Последующие высадки были отменены из-за недостатка топлива.

А что случилось с теми, кто десантировался? Согласно советским источникам, сорок три группы, в целом 2300 человек под командованием офицеров 3 и 5-й бригад, влились в ряды партизан в немецком тылу, главным образом в лесах между Каневом и Черкассами, где давно уже существовали партизанские лагеря.

Только 2300 из почти 7000. Радиооборудование — другая печальная история. У командира 3-й воздушно-десантной бригады и его начальника штаба не было радиопередатчика. Вследствие ужасной спешки во время посадки многое оборудование потерялось и большая часть командиров осталась без радиосвязи. Чтобы установить связь, ночью с 27 на 28 сентября сбросили три группы парашютистов с радиопередатчиками; они не попали в цель. Вслед за тем, 28 сентября, самолет По-2 взял на борт радиооборудование; его сбили. Только в самом конце сентября 40-й армии удалось выйти на связь с 600 парашютистами в лесах Канева.

Удивляет также, что советское Верховное Главнокомандование не включило в план этой операции партизанские формирования в лесах около Канева, хотя, говорят, что в этих лесных районах действовало семь партизанских отрядов. Неужели не пришло в голову генералам Ставки? Или боевая мощь партизан в то время не была такой значительной, каковой ее считают сегодня? В любом случае неудавшаяся воздушно-десантная операция западнее Канева показала, что летом 1943 года русские еще не слишком хорошо владели этим средством ведения войны.

Маршал артиллерийских войск Воронов совершенно прав, когда в своих мемуарах с сожалением замечает: «Очень печально признавать, что мы, пионеры воздушно-десантных операций, не имели реальных планов на использование этих войск». Воронов прав во всех отношениях: Красная Армия действительно являлась пионером воздушно-десантных операций. Парашютистов использовали при маневрах на Кавказе еще в 1932 году.

В посмертно опубликованных записках генерала Кестринга, многие годы служившего военным атташе в Москве, читаем: «Во время маневров в Кавказских горах я впервые наблюдал совершенно новое применение парашютных войск. Впечатление незабываемое, к тому же много лет спустя в Министерстве воздушного флота Германии, мне сказали, что снимки этого и последующих прыжков парашютистов, которые я отослал в Берлин, побудили Геринга учредить свои парашютно-десантные войска».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юлия Диппель - Выжженная земля [litres]](/books/1066063/yuliya-dippel-vyzhzhennaya-zemlya-litres.webp)