Марина Скржинская - Скифия глазами эллинов

- Название:Скифия глазами эллинов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Скржинская - Скифия глазами эллинов краткое содержание

Скифия глазами эллинов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

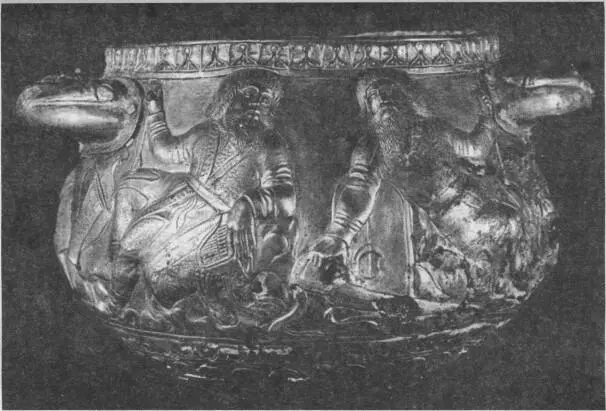

Рис. 42. Серебряная чаша IV в. из кургана Гайманова могила. Музей исторических драгоценнгостей. Киев

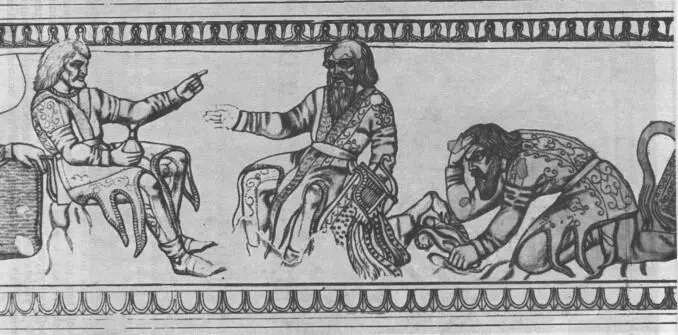

Рис. 43. Скифские цари. Рисунок художника П.Корниенко по рельефу чаши из Гаймановой могилы

Под ручкой чаши — живая сцена из повседневной жизни: молодой скиф пьет, припав ртом к бурдюку с вином. Парные фигуры двух других знатных скифов, к сожалению, сильно повреждены. Только внимательно изучая их, современный художник восстанавливает сцену, некогда исполненную античным мастером (рис. 44).

Рис. 44. Скифы. Рисунок художника П.Корниенко по рельефу чаши из Гаймановой могилы

Золотые нашивки, украшавшие пояса скифских царей в курганах Куль-Оба и Солоха, изображают двух тесно прижавшихся друг к другу скифов, которые пьют из одного сосуда. Это — момент обряда побратимства, одного из распространенных обычаев у большинства первобытных народов. Во время этого обряда сосуд для питья наполнялся вином или водой, смешанным с кровью становящихся братьями мужчин. Вероятно, герои скифского эпоса совершали этот обряд, а сам его процесс художник смог увидеть в быту скифов.

Рис. 45. Охота на зайца. Золотая бляшка IV в. из кургана Куль-Оба. Эрмитаж. Санкт-Петербург

Охота — излюбленное занятие скифов — стала темой композиций на нашивных бляшках из курганов Куль-Оба и Александропольского, на пластинках из слоновой кости, украшавших саркофаг из кургана Куль-Оба, а также на электровом сосуде из кургана Солоха. Мы видим, как скифский всадник с дротиком охотится на зайца (рис. 45), в другом случае он упал с лошади, а собака продолжает преследовать зайца. В связи с этим вспоминается глава из Скифского рассказа Геродота, где говорится о замешательстве в боевом порядке скифов, когда внутрь строя забежал заяц, и «каждый, кто видел зайца, устремился за ним». [445] Геродот, IV, 134.

На первый взгляд странно, что такой переполох вызвал столь обычный для Северного Причерноморья зверь. Безусловно, за ним кроются какой-то обычай и фольклорные рассказы о нем.

Д. С. Раевский привел ряд фольклорных параллелей и предположил, что в скифском фольклоре заяц играл существенную роль и принесение его в жертву обеспечивало благополучие. Поэтому в появлении зайца перед войском скифы увидели благое знамение о предстоящем сражении, но лишь при условии его поимки. [446] Раевский Д. С. Указ. соч., 1985. С. 60—64.

Таким образом, сцены охоты на зайца в произведениях искусства иллюстрируют и фольклорный сюжет, и один из распространенных видов охоты.

Последнего нельзя сказать о сцене на рельефе сосуда из Солохи, где конные скифы в сопровождении собак стреляют из луков во льва и в фантастическое животное с телом львицы и рогатой головой. Здесь иллюстрируется какое-то старинное фольклорное сказание об охоте на чудовищ и на львов. В реальности охотиться на львов скифы могли либо во время походов в Азию в VII в. или еще раньше на своей прародине на Востоке, откуда они пришли в Северное Причерноморье. Носители скифского фольклора, излагавшие греческому мастеру сюжет об охоте на львов, никогда не охотились на этих животных, как, впрочем, и на чудовищ с рогами. Но для фольклора вообще характерно сохранение даже не совсем понятных древних деталей повествования.

В связи с этим стоит привести цитату из статьи А. Ф. Гильфердинга, знаменитого собирателя Онежских былин: «Нужно побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители менее северных широт, не находим ничего особенного для нас необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих "сырых дубах", в этой "ковыль-траве", в этом "раздольном чистом поле", которые составляют обстановку каждой сцены в наших былинах. Мы не замечаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа "гнедого тура", давно исчезнувшего, или облика богатыря с шеломом на голове, с колчаном за спиною, в кольчуге и с "палицей боевой". Видел ли крестьянин Заонежья дуб? Дуб ему знаком столько же, сколько нам с вами, читатель, какая-нибудь банана. Знает ли он, что это такое "ковыль-трава"? Он не имеет о ней ни малейшего понятия». [447] Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. Архангельск, 1983. С. 41.

Вероятно, в фольклоре скифов IV в., живших в Северном Причерноморье, сохранилось описание пейзажа и фауны их прежней родины. Они рассказывали о львах так же, как исполнители былин о давно исчезнувших турах. Однако для греческих мастеров лев был реальным, часто изображаемым животным, и они реалистически представляли львов на разных сосудах по заказам скифов.

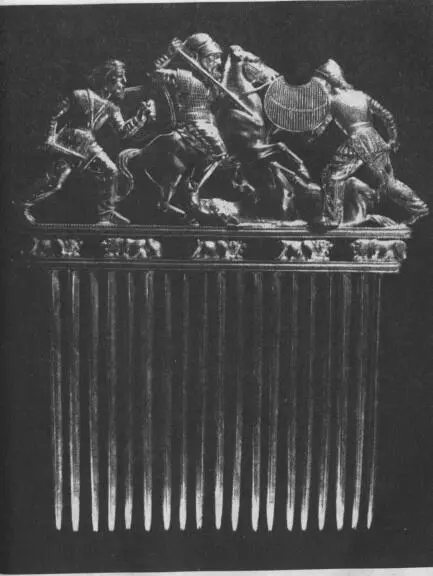

Фольклор всех народов прославляет военные подвиги героев. Не составляли исключения и скифские сказания, военные эпизоды из которых иллюстрировали греческие мастера. Сцены боя украшают золотой гребень и серебряную обкладку горита из кургана Солоха. На них сражаются конные и пешие скифы. В руках у них оружие для рукопашного боя: короткие мечи-акинаки, боевые топоры и копья. От противников они защищаются небольшими щитами разной формы.

Рис. 46. Золотой гребень из кургана Солоха. Конец Эрмитаж. Санкт-Петербург

Композиция на гребне справедливо считается шедевром греческой торевтики (рис. 46—48). Художник иллюстрирует характерный для эпоса поединок двух героев. Один из них сначала потерял лошадь, а затем был убит своим противником или подоспевшим ему на помощь пехотинцем. В центре композиции — герой-победитель, это всадник в скифских шароварах и мягких сапожках. На нем защитный доспех: чешуйчатый панцирь, стянутый пластинчатым скифским поясом, коринфский шлем и поножи, в руках щит и копье. Находки в скифских погребениях греческих шлемов и поножей [448] Черненко Е. В. Скифский доспех. Киев, 1968. С. 74—98, 112—123.

подтверждают, что скифы на рубеже V—IV вв., когда был изготовлен гребень, использовали греческие предметы вооружения. Но, конечно, не так выглядел герой эпоса, воспевавшего отдаленное прошлое. Всадник и пехотинец наступают на спешившегося воина. Он в греческом шлеме иной формы и в кожаном панцире с наплечниками, привязанными пуговками на груди. На поясе висят ножны, типичные для скифских мечей, в правой руке короткий обоюдоострый акинак, а в левой круглый щит из ивовых прутьев с вырезом наверху. Участь этого воина предрешена. Его конь в предсмертных судорогах лежит у ног хозяина, из ран животного на груди, у левой лопатки и на шее струится кровь. Теперь, лишившись коня, воин уже не сумеет противостоять напору всадника и спешащего ему на помощь пехотинца. Но герой с акинаком будет биться до последнего.

Интервал:

Закладка: