Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Название:Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. краткое содержание

Мы стремились построить свой рассказ таким образом, чтобы он носил сугубо повествовательный характер и чтобы читатель мог уловить сущность этого человека и его научной работы, а также окунуться в научную и политическую атмосферу той эпохи, в которой жил и творил Альберт Эйнштейн. Автор

Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку итог наших рассуждений крайне неожидан, попробуем рассмотреть его с другой точки зрения — хотя бы для того, чтобы проверить, следует ли наш вывод из двух принципов Эйнштейна. Предположим, А обнаружил, что скорость в обоих направлениях равна с, в то время как для В она оказалась равной с + 17 000 в одном направлении, и с — 17 000 — в другом. Тогда А мог бы с полным правом заключить, что он находится в состоянии абсолютного покоя, а В передвигается с абсолютной скоростью 17 000 км в секунду. Однако этот вывод противоречил бы принципу относительности.

Человек менее гениальный, столкнувшись с подобным крайне неприятным следствием двух, казалось бы, безобидных постулатов, немедленно отказался бы от какого-нибудь из них. Но Эйнштейн смело сохранил оба постулата, ведь они были ему нужны именно потому, что выражали самую суть проблемы. Само правдоподобие каждого из них, взятого в отдельности, обеспечивало его теории прочный фундамент. В столь сложной, полной неожиданностей области физики Эйнштейн не мог позволить себе возводить здание своей теории на зыбучем песке.

Теперь нам понятно, что Эйнштейн имел в виду под словом «противоречие». И все-таки это противоречие он определил как «лишь кажущееся», подразумевая под этим, что собирается каким-то образом его разрешить. Но как именно?

Мы подошли к критическому моменту в наших рассуждениях. Совершенно очевидно, что для выхода из создавшегося положения требовались какие-то радикальные средства. Идея, которая осенила Эйнштейна в то знаменательное утро, состояла в необходимости отказа от привычного, заботливо взлелеянного многими поколениями представления о времени.

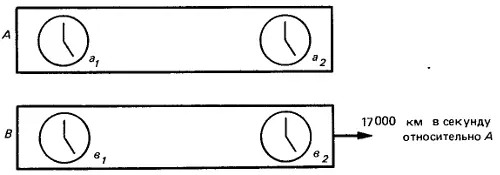

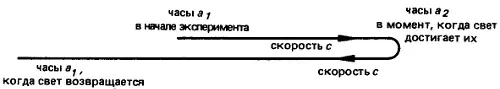

Чтобы понять революционную идею Эйнштейна о времени, вернемся к нашим кораблям А и В и дадим их капитанам новое задание. Предположим, что на борту этих кораблей установлено по две пары точнейших часов а 1, а 2, b 1 и b 2 так, как это изображено на рисунке. Для удобства условимся, что длина кораблей составляет миллионы км — тогда мы сможем говорить о минутах, а не о миллиардных долях секунды.

А посылает импульс света от а 1к а 2, откуда свет немедленно отражается назад к а 1. Свет покидает а 1 , когда стрелки часов а 1 показывают полдень, и достигает а 2 , когда стрелки а 2 показывают 3 минуты первого. Из этого мы не можем с уверенностью заключить, что свету понадобилось 3 минуты, чтобы пройти путь от а 1 до а 2 : а вдруг, к примеру, работник, устанавливавший часы, нечаянно передвинул стрелки? Как же сделать так, чтобы часы а 2 шли синхронно с часами а 1? Давайте рассмотрим этот дважды пройденный путь. Предположим, что свет покидает а 1, когда стрелки этих часов показывают полдень, достигает а 2, когда а 2 показывают 3 минуты первого, и возвращается к а 1, когда на а 1— 4 минуты первого. Мы немедленно заподозрили бы что-то неладное. Часы утверждают, что свету понадобилось 3 минуты, чтобы пройти расстояние от а 1 до а 2 , и всего 1 минута на обратный путь от а 2 к а 1. Тогда мы поступим самым простым и очевидным образом: передвинем минутную стрелку а 2 на одно деление назад. Проведем эксперимент вновь — часы покажут, что свету понадобится 2 минуты на путь от а 1 до а 2 и 2 минуты на обратный путь от а 2 до а 1 . Поскольку мы уже убедились, что нам и на пути туда, и на пути обратно нужна одна и та же скорость света с, мы согласились бы с Эйнштейном, что ход часов а 1 и а 2 синхронизирован. И если чуть позднее что-либо приключится в а 1 , когда стрелки а 1 будут показывать 4:30, а еще что-нибудь произойдет в а 2, когда на а 2 будет также 4:30, мы согласимся с Эйнштейном, что эти два не связанных между собой события произошли одновременно.

Вполне возможно, что все это покажется довольно-таки бесцельным и, уж во всяком случае, вполне очевидным, так что упоминавшаяся уже зевота может напасть на вас именно здесь. Но, как уже говорилось, красота рассуждений Эйнштейна в том, что он оперирует понятиями, кажущаяся приемлемость которых обманчива. Пока мы вежливо сдерживаем зевки, незаметно для самих себя мы оказываемся перед ошеломляющими по своей неожиданности следствиями из принятых допущений.

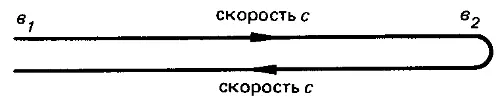

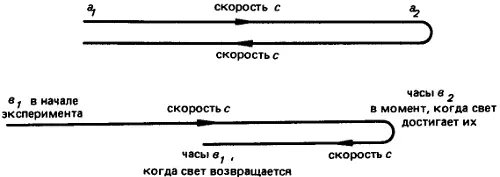

В то время как А синхронизирует ход своих часов а 1 и а 2, следуя указанному Эйнштейном методу, В наблюдает за ним в крайнем изумлении. Ведь А движется относительно В влево со скоростью 17 000 км в секунду. Таким образом, хотя А утверждает, что его световой импульс проходит равные расстояния туда и обратно,

для В эти расстояния очевидным образом неравны.

Что же должен подумать В? К какому выводу он должен прийти? Вот к какому: поскольку расстояния туда и обратно неравны, то тот факт, что свет проходит эти пути за равные промежутки времени согласно часам а 1 и а 2, является для В доказательством асинхронного хода этих часов.

Естественно, когда В сообщает об этом А, тот приходит в замешательство и просит В синхронизировать ход часов b 1 и b 2 по уже известному методу Эйнштейна. В так и делает, и теперь уже А берет немедленный реванш. Ведь В движется относительно А вправо со скоростью 17 000 км в секунду, и, хотя В утверждает, что его световой импульс проходит равные расстояния туда и обратно, для А эти расстояния очевидным образом неравны.

Итак, А говорит, что часы а 1 и а 2 идут синхронно, а В считает, что это не так. В то же время В утверждает, что часы b 1 и b 2 синхронны, но А это отрицает. Значит, если А скажет, что события, которые имеют место в а 1 и а 2, происходят одновременно, В будет это оспаривать. И соответственно наоборот.

На чьей же мы стороне: на стороне А или на стороне Первый постулат Эйнштейна, т. е. принцип относительности, ставит А и В в равные условия. Таким образом, мы должны вместе с Эйнштейном прийти к выводу, что правы оба.

И тут гениальный ученый делает решающий ход. Для Эйнштейна расхождение в мнениях между А и В не малосерьезный спор из-за пустяков, а нечто характерное для самого понятия «время». На наших глазах вдребезги разбито ньютоновское представление об универсальном времени и соответственно об универсальной одновременности событий, так хорошо укладывавшееся в рамки здравого смысла. Согласно Эйнштейну, природа времени такова, что одновременность не связанных между собой событий относительна. События, одновременные с точки зрения А, вообще говоря, не одновременны для В. Точно так же события, представляющиеся одновременными В, вообще говоря, не одновременны для А. Как бы ни шокировал нас этот вывод, придется с ним примириться, как, впрочем, и со многими последующими потрясениями. Ведь время относится к фундаментальным понятиям, и коренное изменение нашего представления о нем разрушает все здание теоретической физики, как карточный домик. И в этом крахе не уцелеет почти ничего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: