Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Название:Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. краткое содержание

Мы стремились построить свой рассказ таким образом, чтобы он носил сугубо повествовательный характер и чтобы читатель мог уловить сущность этого человека и его научной работы, а также окунуться в научную и политическую атмосферу той эпохи, в которой жил и творил Альберт Эйнштейн. Автор

Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь мы можем перейти к заключениям, которые Эйнштейн вывел из принципа эквивалентности в 1907 и 1911 гг. Для большей простоты изложения слегка изменим хронологический порядок; для большей наглядности по-прежнему будем говорить о «Земле», в то время как Эйнштейн выражался несколько осторожнее; и, наконец, для большего удобства назовем нашу движущуюся с ускорением лабораторию Асlab [19] Aclab от слов accelerated — «ускоренная» и laboratory — «лаборатория». — Прим, перев.

, а лабораторию, работающую на Земле в условиях гравитации, — Gгаvlab [20] Gravlab от слов gravitational — «гравитационная» и laboratory — «лаборатория». — Прим, перев.

.

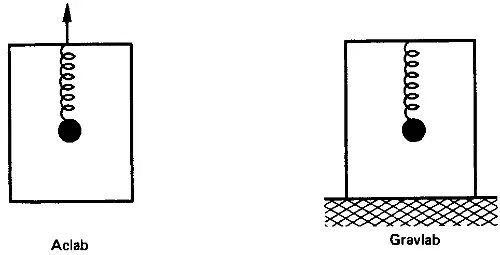

Прежде всего представьте себе некоторый груз, подвешенный на пружине к потолку Аclab, и точно такой же груз, подвешенный на точно такой же пружине в Gravlab. Обе пружины растянутся. В Аclab это растяжение произойдет из-за противодействия инерции подвешенного предмета ускорению, в то время как в Gravlab оно будет вызвано действием силы тяготения. Обе пружины растянутся на одинаковую величину. Следовательно, инертная и тяжелая массы этих предметов одинаковы.

Поскольку именно этот принцип лежит в основе эквивалентности, нас это не должно удивлять. Однако предположим теперь, что наши предметы поглощают равное количество энергии, скажем, в результате радиации. В таком случае, согласно формуле Е = тс 2, каждый предмет приобретет дополнительную массу, и тогда пружины растянутся на одну и ту же дополнительную величину. Но почему на одну и ту же ? В силу принципа эквивалентности: согласно ему, все, что происходит в Aclab, должно в аналогичных обстоятельствах иметь место и в Gravlab. Однако в Aclab дополнительное растягивание пружины происходит за счет возросшей инертной массы, в то время как в Gravlab оно соответствует увеличению тяжелой массы. Таким образом, и энергия имеет равные инертную и тяжелую массы, и перед нашим мысленным взором предстает упорядоченное эйнштейновское единство законов природы — и все это практически почти без обращения к математике. В самом деле, одна из замечательных особенностей исследований 1907 и 1911 гг. состоит именно в том, что в них Эйнштейн пришел к основным выводам, пользуясь по большей части лишь самой элементарной математикой. Подобное блестящее проявление интуиции в чистом виде является редкостью в науке.

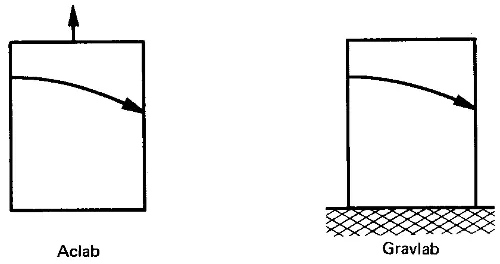

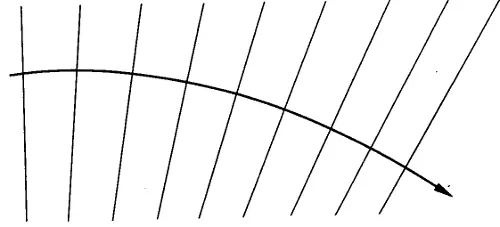

Однако последуем дальше за мыслью Эйнштейна. Представьте себе свет, посланный в виде луча через Aclab. Этот луч пройдет по прямой линии (заметим, что все это происходит в абсолютном пространстве — ведь мы все еще делаем вид, что таковое существует). Но из-за направленного «вверх» ускорения лаборатории луч как бы изогнется «вниз» относительно Aclab [21] На рисунке величина этого изгиба сильно преувеличена.

. Следовательно, в соответствии со сделанным Эйнштейном в 1907 г. выводом, луч света, посланный через Gravlab, также должен изогнуться вниз: гравитация искривляет световой луч.

Этот вывод весьма существен и сам по себе. Но из него вытекает не менее важное следствие. Представьте себе свет в виде волн. В таком случае, как это показано на рисунке, для наклона траектории движения необходимо, чтобы нижняя часть волны запаздывала. Что же из этого следует? А то, что скорость света не является постоянной и уменьшается под действием гравитации. Но ведь это же самая настоящая ересь! И главный еретик — сам Эйнштейн.

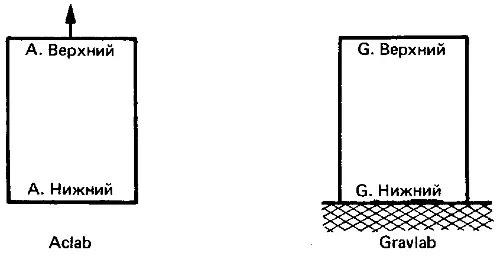

Однако мы еще не все сказали о принципе эквивалентности. Поместим экспериментаторов (назовем их А. Нижний и А. Верхний) в Aclab, а в Gravlab — экспериментаторов G. Нижнего и G. Верхнего, как показано на рисунке, и предположим, что у каждого из них есть точные часы. Эйнштейн показал (здесь не имеет смысла вдаваться в подробности), что в результате ускорения А. Верхний считает часы А. Нижнего отстающими от его собственных, в то время как, к нашему удивлению, А. Нижний находит, что часы А. Верхнего идут быстрее его часов. (Кто бы мог подумать, что подобная ситуация вызовет у нас удивление?! [22] Для тех, кому это интересно, мы приводим суть рассуждений. Представьте, что часы А. Нижнего излучают электромагнитные волны, чьи колебания совпадают по частоте и фазе с их тиканьем. Из-за постоянно нарастающей скорости Aclab последовательные гребни волн должны проходить стабильно возрастающие расстояния, чтобы догнать удаляющегося А. Верхнего. Таким образом, они будут достигать его в моменты, более отдаленные по времени, чем удары при тиканье его часов (это явление называется эффектом Допплера). Когда же соответствующие волны начнет посылать А. Верхний, они будут распространяться по направлению к приближающемуся, а не удаляющемуся А. Нижнему, и теперь эффект Допплера приведет к увеличению, а не к уменьшению скорости прибытия гребней волн к А. Нижнему.

) Согласно принципу эквивалентности, когда G. Нижний и G. Верхний сверят свои часы, посмотрев на них, они должны будут согласиться, что часы G. Нижнего, оказывается, идут медленнее, чем часы G. Верхнего. Следовательно, гравитация искривляет время и делает это самым неожиданным образом.

Эйнштейн не просто выдвигал идеи. Он пытался также найти подтверждающие его предсказания факты, которые могли бы быть экспериментально проверены. Возьмем, к примеру, скорость хода часов. Заменим ее скоростью колебаний (в данном случае — частотой) испускаемого атомами света. Тогда, утверждал Эйнштейн в 1907 г., можно провести сравнение и убедиться, что колебания света, посылаемого нам атомами с Солнца, на одну полумиллионную часть меньше частоты световых колебаний, источниками которых являются такие же атомы на Земле. Это найдет проявление в небольшом сдвиге линий спектра солнечного света в сторону красного конца спектра. Понятно теперь, почему этот знаменитый эффект получил название гравитационного красного смещения.

Что же касается гравитационного искривления световых лучей, то в 1907 г. Эйнштейну не удалось придумать реального способа его экспериментальной проверки. К 1911 г. такой способ был им уже найден. Эйнштейн вычислил, что лучи, исходящие от звезд, проходя вблизи Солнца, должны отклоняться на 0.83 1дуговой секунды — угловой ширины монеты в 25 центов, рассматриваемой с расстояния семи с лишним километров. По предсказанию Эйнштейна, это отклонение могло быть обнаружено в момент полного солнечного затмения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: