Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Название:Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Банеш Хофман - Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. краткое содержание

Мы стремились построить свой рассказ таким образом, чтобы он носил сугубо повествовательный характер и чтобы читатель мог уловить сущность этого человека и его научной работы, а также окунуться в научную и политическую атмосферу той эпохи, в которой жил и творил Альберт Эйнштейн. Автор

Альберт Эйнштейн. ТВОРЕЦ И БУНТАРЬ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

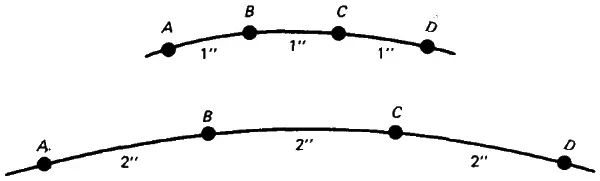

Знай обо всем этом Эйнштейн в 1917 г., он, вероятно, занялся бы поисками расширяющейся, а не статической модели вселенной. Иными словами, он, скорее всего, считал бы пространство трехмерным аналогом поверхности не просто шара, а расширяющегося воздушного шара. Дело вот в чем. Допустим, туманность для нас аналогична нерасширяющимся точкам на равномерно расширяющемся воздушном шаре. Возможно, первое, что придет в голову, это что все точки будут удаляться друг от друга по поверхности шара с одной и той же скоростью — ведь шар расширяетя равномерно. Но вскоре мы убедимся, что это не так. Возьмем такой простой случай, как ряд точек, А, В, С и D , расположенных в сантиметре друг от друга, и представим себе, что каждую секунду расстояние между ними увеличивается вдвое. Тогда, несмотря на то что расстояние АВ увеличилось за одну секунду на 1 сантиметр, расстояние АС увеличилось на 2 сантиметра, а АD — на 3. Таким образом, скорость разбегания растет пропорционально разделяющему точки расстоянию — это в точности соответствует наблюдениям Хаббла за разбеганием туманностей.

Но в 1917 г. ученые считали, что звезды весьма медленно движутся друг относительно друга, и это помешало Эйнштейну. Все же отнюдь не Эйнштейн связал новые результаты наблюдений за разбеганием туманностей с открытыми Фридманом следствиями из уравнений Эйнштейна — моделями расширяющихся вселенных. И даже не Фридман. В 1927 г. бельгийский аббат Жорж Леметр, ничего не зная о работе Фридмана, предложил свою модель вселенной. Леметр основывался на уравнениях Эйнштейна. Модель сначала вела себя как вселенная Эйнштейна, потом расширялась подобно вселенной Фридмана, с тем чтобы по прошествии бесконечного времени превратиться во вселенную того типа, которая была описана де Ситтером. И эта работа тоже могла бы пройти незамеченной — она была опубликована в малоизвестном журнале, — если бы не Эддингтон, который в 1930 г. с энтузиазмом откликнулся на нее. Эддингтон способствовал переводу работы Леметра на английский язык и опубликованию ее в 1931 г. в ведущем английском астрономическом журнале. Наконец-то идея расширяющейся Вселенной была оценена по достоинству. Работа Фридмана также получила запоздалое признание.

Как ни радостно было, что из уравнений Эйнштейна могла, оказывается, вытекать возможность существования расширяющейся Вселенной, но оставались и нерешенные проблемы. Фридман показал, что уравнения Эйнштейна допускали существование самых разнообразных типов вселенных, причем все эти типы принципиально различались между собой. И правда, в 1931 г. Леметр отдал предпочтение такой вселенной, которая образовалась в результате взрыва огромного количества материи, сконцентрированной в необычайно малом объеме. Но мечта Эйнштейна об уникальности Вселенной была разбита; ему вовсе не нравилось обилие возможных интерпретаций его уравнений. И он, и де Ситтер почти с самого начала расценивали введение величины λ как недостаток теории. Они руководствовались при этом эстетическими соображениями. Еще в 1919 г. Эйнштейн весьма изобретательно попытался избавиться от нее, оставаясь в рамках своей замкнутой статической вселенной. Он назвал в этой работе величину λ «особенно существенным дефектом, нарушающим стройность теории». Это действительно так: оговорка по поводу включения λ сделана Эйнштейном уже в основополагающей статье 1917 г. В заключительной части этой статьи написано:

«Правда, для того, чтобы прийти к этому непротиворечивому представлению, мы должны были все же ввести новое обобщение уравнений гравитационного поля, неоправдываемое нашими действительными знаниями о тяготении. Необходимо, однако, отметить, что положительная кривизна пространства, обусловленная находящейся в нем материей, получается и в том случае, когда указанный дополнительный член не вводится; последний нам необходим для того, чтобы обеспечить возможность квазистатического распределения материи, соответствующего фактически малым скоростям звезд».

После того как были пересмотрены представления о «фактически малых скоростях звезд», величина λ утратила для Эйнштейна свой raison d’être [40] Raison d’être (фр.) — «причина существования» . — Прим. перев.

.

С этого момента Эйнштейн отказался от нее. Тем самым он не просто восстановил красоту уравнений гравитации; заодно он сократил число возможных фридмановских моделей вселенной до трех, причем лишь одна из них была замкнутой, а тем самым и конечной. Эту единственную вселенную Эйнштейн считал в 1931 г. созревшим (по сравнению с вариантом 1917 г.) плодом его ума. Эту модель — так называемую «осциллирующую вселенную» — можно представить себе следующим образом: она расширяется в результате взрыва компактного расплавленного сгустка материи, чьи осколки разлетаются чрезвычайно далеко и замедляют свой полет, сдерживаемые силой гравитации, а затем собираются вновь, чтобы образовать компактный сгусток материи.

Но если опустить величину λ, то возраст Вселенной окажется равным приблизительно миллиарду лет [41] Мы используем здесь такие численные значения, которые были получены спустя примерно десятилетие. Хотя различие и представляет исторический интерес, оно не меняет существа вопроса.

— это очень много в сравнении с жизнью человека или даже человечества, но недостаточно большой срок для имевшихся оценок возраста Земли. А Вселенная едва ли может быть моложе, чем Земля.

Если же сохранить величину λ — как это сделал, например, Леметр, — это позволило бы увеличить теоретический возраст Вселенной. К тому же осталась бы лазейка для хорошего соответствия вычисленных данных с произведенными астрономами оценками средней плотности Вселенной. Ссылаясь на результаты наблюдения, космологи отстаивали необходимость λ. Но Эйнштейн оставался непреклонным. На первом месте для него были красота и логическая простота. Он больше доверял своим уравнениям гравитационного поля, «незапятнанным» величиной λ, чем тем астрономическим данным, которым они противоречили. И в результате на Эйнштейна опять смотрели как на гения в отставке — и на этот раз это были космологи, с точки зрения которых неземное чувство красоты увело его далеко в сторону.

В 1945 г. Эйнштейн написал «Приложение» ко второму изданию книги «Сущность теории относительности». В нем он обобщил свои взгляды на космологию. Лет за десять до этого он вместе с де Ситтером пришел к выводу, что вопрос об ограниченности пространства должен решаться путем наблюдений. В «Приложении» к книге Эйнштейн оставил вопрос открытым: «Возраст Вселенной… наверняка должен превышать возраст земной коры, определяемый из данных о радиоактивных минералах. Поскольку определение возраста по этим минералам со всех точек зрения является достоверным, то предложенная здесь космологическая теория будет опровергнута, если обнаружится, что она противоречит полученным таким методом результатам. В этом случае я не вижу никакого разумного решения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: