Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Название:Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906036-7-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. краткое содержание

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант 15-21-01003 а(м)

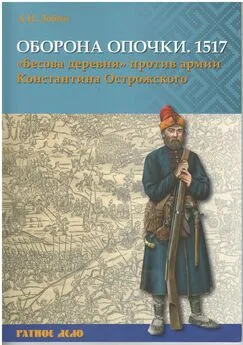

На обложке: Сходный воевода поместной рати Государя всеа Руси великого князя Ивана III Васильевича (1462–1505). Рисунок Ю. Юрова

Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У князя Глинского нашли подметные письма, доказывающие его тайные сношения с Сигизмундом Казимировичем. После того как измена раскрылась, для русского командования стало очевидным, что в ближайшее время придет и сам Сигизмунд с крупным войском. Корпус Г. Ф. Давыдова и И. А. Челядина, выделенный великим князем из состава смоленской армии, должен был усилить рассеянную по территории противника группировку. Это войско прикрывало смоленское направление в то время, пока дворянские отряды собирались на Днепре. В распоряжении также содержался указ собрать рассредоточенные по литовской территории отряды на Днепре «и всем воеводам за собою идти» [104] Никоновская летопись. С. 21.

.

Несмотря на то что не сохранилось полковых воеводских росписей русских корпусов, сосредоточенных к сентябрю 1514 г. у Орши, все же существуют несколько методов определения численности войск.

В двух корпусах бояр и воевод И. А. Челядина и М. И. Булгакова-Голицы насчитывалось до 14–15 воевод. По разрядным книгам известно, что каждый воевода, в зависимости от ранга, руководил «головами», командирами «сотен», подразделений поместной конницы [105] Иной позиции придерживается О. А. Курбатов, указавший, что до 1550-х гг. сотенные головы в поместной коннице не встречаются, зато с их появлением в ходе военных реформ сына Василия III царя Ивана IV Грозного в разы сокращается количество воевод в войсках. Скорее всего, само введение должности сотенного головы вызвано ростом численности войска и призвано было стандартизировать численность подразделений поместной конницы, чего до сер. XVI в. в источниках не фиксируется. Т. о. автор несколько завышает численность русских войск до 1550-х гг. — Прим. ред.

. К 1560-м гг. в полевых войсках в среднем на каждого воеводу приходилось по 4–5 сотенных голов [106] Впервые эта методика была предложена нами в ходе дискуссии: Лобин А. Н. К вопросу о численности вооруженных сил Российского государства в XVI в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1–2 C. 45–78.

. Вряд ли в начале XVI в. воеводы могли руководить большим числом воинов, чем в годы апогея развития поместной системы. Если принять во внимание, что поместные «сотни» под командованием «головы» могли насчитывать от 100 до 200 чел., то примерные размеры объединенной оршанской группировки будут варьироваться от 7000 до 14 000 бойцов.

Помимо этого способа, есть другой, позволяющий выявить не только примерную численность, но и структуру армии. Первостепенное значение для реконструкции имеют списки русских пленных битвы под Оршей. Всего удается насчитать 193 имени служилых людей, пленников Оршанской битвы. Привлекая методы статистического анализа, приведенное число можно рассматривать в качестве своеобразной выборки участников сражения с московской стороны. Важно отметить ее случайный характер. При беспорядочном отступлении после разгрома под Оршей пленниками становились разные лица, начиная от главных военачальников и заканчивая рядовыми детьми боярскими. Рассматриваемая выборка дает возможность определить состав русской армии.

В общем итоге по спискам пленных, родословцам и актовому материалу можно насчитать 18 территориальных групп поместной конницы, которые принимали участие в сражении. За исключением представителей нескольких знатных фамилий, выступавших, вероятно, в качестве воевод, среди пленников не удается обнаружить выходцев из крупнейших групп служилых людей центра страны: Москвы, Переславль-Залесского, Юрьева, Ростова, Владимира, Ярославля, Белоозера и Рязанского княжества. Не были задействованы в этой битве, видимо, и удельные центры с развитым вотчинным землевладением: Дмитров, Кашин, Бежецкий Верх, Углич.

Значительное число пленников принадлежало к костромской (и соседней галицкой), а также муромской корпорациям. Удается насчитать не менее 13 имен костромских детей боярских (6,7 % от общего количества пленных) и 12 возможных муромцев (6,2 %).

Полноценное участие в битве можно отметить всего для нескольких «служилых городов»: Новгород и Великие Луки, Кострома (с Галичем), Муром, Волок Ламский, возможно, также Тверь, Можайск и Коломна. В случае с новгородской, костромской, муромской и волоцкой группами можно предполагать наличие у них собственных воевод. В Оршанской битве они были представлены как дворовыми, так и городовыми детьми боярскими по аналогии с организацией «ратей» удельного времени. Компактной группой в Оршанской битве был представлен Волок Ламский. Участвовали в этом сражении также отряды тверских, можайских и вяземских детей боярских. Определенное число пленных были выходцами из Боровска, Серпухова, Тарусы и Алексина, а также из удельных Брянска, Калуги и Ржевы Володимеровой.

Группы представителей других корпораций отличались разрозненностью и были представлены небольшим количеством людей. Возможное представительство суздальцев, например, ограничивалось всего двумя именами (1,03 % от выявленных пленных). Из них невозможно было бы сформировать полноценные воинские единицы и сохранять территориальную структуру. Скорее, служилые люди из разных «городов», в том числе удельных, были искусственно объединены без учета их территориальной принадлежности.

Разнообразие западных уездов, примыкающих к Смоленску, и почти полное отсутствие представителей многочисленных территориальных групп центра страны свидетельствуют о том, что в «далний» поход были отмобилизованы имеющиеся в наличие воинские силы, без созыва характерных для крупных походов общевоинских сборов. Разрядные записи показывают, что русская армия в Оршанском походе состояла из двух основных частей: часть полков выдвигалась из Смоленска, другие («новгородская рать») шли на соединение с ними из Великих Лук. Это объясняет численное преобладание новгородцев. Задержавшиеся в Смоленской земле и приграничных литовских районах отряды служилых людей из центральных уездов заметно поредели. Некоторые из них, вероятно, вернулись домой. Воеводам приходилось доукомлектовывать «личный состав» армии.

Основную ударную силу составили новгородские помещики. Среди пленников можно идентифицировать 61 имя. Вероятно, общее число подобных примеров было даже большим. Представители Северо-Запада (вместе с луцкими помещиками) дали не менее 33,2 % от всех известных пленников, явно превалируя в объединенной русской армии.

Рассматривая составленный список пленных как социологическую выборку состава русской армии, можно попытаться определить ее численность, привлекая данные новгородских писцовых книг, особенно писцовой книги Водской и Деревской пятин конца XV — начала XVI в. Если принять во внимание, что 22,8 % от выявленных пленных относились к помещикам Водской и Деревской пятин, в которых в начале XVI в. числилось до 1250 чел. [107] С учетом проведенных поместных раздач в примыкающих к Новгородской земле территориях (в первую очередь в Великолуцком и Пусторжевском уездах) предельную численность детей боярских всех новгородских пятин в рассматриваемом сражении можно оценить в 2000–2300 человек, включая детей боярских городовой службы и отставных.

, то общая численность всех служилых людей — участников рассматриваемого сражения вместе с татарами и без учета «простых мужиков» в соответствии с принципом пропорции могла достигать 5500 человек [108] Подробнее см.: Бенцианов M. М., Лобин А. Н. К вопросу о структуре русской армии в битве при Орше // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2013. № 2. C. 155–179.

. С учетом боевых слуг (1 слуга у 1 помещика) [109] См.: Смирнов H. B. Боевые слуги в составе русской поместной конницы в период Ливонской войны [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. 2013. Специальный выпуск. I. Русская армия в эпоху царя Ивана IV Грозного: материалы научной дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны. Ч. I. Статьи. Вып. 2. С. 296–338. — URL: http://www.milhist.info/2013/08/20/smirnov_01 .

эта цифра возрастает до 11 000 бойцов.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]](/books/1073900/aleksej-lobin-artilleriya-ivana-groznogo-litres.webp)